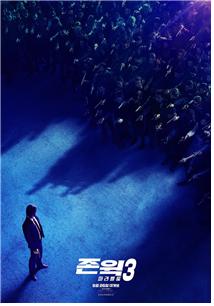

김명주의 영화 속으로- 존 윅 3 : 파라벨룸

존 윅에 미친 자. 어머 이건 소장각이야!

처음부터 톡 까놓고 시작한다. 이 영화는 순전히 ‘키아누 리브스’에 대한 팬심으로 아기다리고기다리다가 묻지도 따지지도 않고 무조건 챙겨 보았으며, 존 윅에 미친 자가 아무도 시키지 않은 홍보대사를 자처하며 영화 리뷰 글을 써 내려갔음을.

이 영화 참 처음부터 끝까지 한결 같다. 그냥 죽인다. 계속 죽인다. 끝도 없이 죽인다. 별 스토리도 개연성도 없다.(있다면, 존 윅은 건드리지 말라는 절대 명제 정도?) 조용히 살고 싶은데, 왜 가만 두지를 않니. 오는 놈 막지 않는다. 그냥 죽인다. 그런데 왜 재밌냐고요! 왜 나는 엄마미소 짓고 있냐고요!

스트레스 많이 쌓여 어떤 방법을 써도 해소가 안 된다 하시는 분들, 여기 맛집 있어요. 존 윅이 대신 처리해드립니다. 특히 고객 상담 콜센터 직원분들에게 강추요. 윈스턴 아재가 ㄱ도 내뱉기 전에 전화 끊어요. 아이고 속 시원하다.

트랜스포머 이후로 이건 소장각이라 생각했다.(개인의 취향은 존중해주세요.) 스트레스와 분노 게이지가 빨간색 게이지까지 차기 전에 한 번씩 존 윅 시리즈를 봐 주면 웃음과 함께 푸시식 다시 녹색의 안정화 단계로 접어들 수 있을 것만 같은 묘한 끌림! 맨손, 칼, 총은 기본이고, 책이나 연필 생활소품 모든 것이 손에 잡히는 대로 무기가 되는 존 윅. 3탄에는 개님들도 합류요!(물리느니 총으로 한 방에 가는 것이 자비롭다 여겼다. 나무아미타불 아멘)

오토바이 추격전 같은 경우 우리나라 영화인 ‘악녀’랑 되게 비슷하네(사람과 언론 2호에서 좀 깠지만, 액션만큼은 따봉이었어요!) 생각했었는데, 그냥 비슷한 게 아니었다. 존 윅 3의 채드 스타헬스키 감독이 한 매체와의 인터뷰에서 오토바이 액션 장면은 ‘악녀’에서 영감을 얻었다고 밝혔다.

“‘악녀’는 내가 가장 좋아하는 영화 중 하나입니다. 특히, 오토바이 추격신의 열혈 팬이며 ‘존 윅 3’ 속 오토바이 장면은 ‘악녀’에 대한 헌정입니다. 영감을 준 것에 대해 감사의 마음을 말로 표현하기보다는 더 멋진 장면을 만들어내려고 했습니다.”라니, 괜히 내가 뿌듯했다.

나무를 베려면 도끼를 먼저 갈아

배우 자체도, 그가 연기한 캐릭터도, 영화 내용도 모두 취향인 것은 분명한 사실이지만, 오히려 그렇기에 존 윅이 여기저기 다치는 것은 참 속상했다. 주인공 버프를 받아 죽지는 않을 것을 알고 있다 하더라도, 저 사람이 현재의 존 윅으로 살기까지 어떤 삶을 살아왔을까, 어떤 고통을 겪어왔을까, 그리고 저런 삶을 앞으로 지속해야만 하는 걸까 하고 생각하니 마음이 아팠다. 복수물을 한 번씩 볼 때마다 능력 있는 킬러나 요원들이 모두를 처리하고 이긴다고 하더라도, 그들의 남은 인생을 생각하면 그저 안타까웠던 것처럼.

어쨌거나 이번이 벌써 시리즈 중 세 번째. 개와 차에 대한 복수를 한 후 2탄 마지막에서 룰을 어긴 죄로 전 세계 킬러의 표적이 된 존 윅은 윈스턴이 지연해 준 1시간 동안 싸울 준비를 해 나간다. 급하게 치료를 하고, 시간이 채 지나기도 전에 공격해 들어오는 적을 맞이해 힘겹게 처리한다. 그 때 인상적이었던 장면은, 적들이 계단으로 우르르 몰려오는 와중에도, 제대로 짝이 맞지 않는 총을 침착하게 분해하고 재조립하던 존 윅의 모습이다. 프로이자 한 분야의 정점에 선 사람은 저럴 수 있는 걸까? 싶다가도, 허둥지둥 대봤자 잘 풀리는 일은 없지 하며 공감하기도 했다. ‘내게 나무 베는 데 한 시간을 준다면, 먼저 도끼를 가는 데 45분을 쓰겠다.’던 링컨의 명언도 동시에 떠올랐다.

하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다

어쨌든 요리조리(어쩌면 근근이) 도망가는 존 윅도 혼자서는 별 뾰족한 수가 없긴 했다. 현상금 1,400만 불이 붙은 상태에서, 국제암살자연맹인 최고회의의 파문 조치가 내려진 그는 아무런 보호도 받을 수가 없었다. 하지만 절대 안 돼, 라며 문을 닫고 거절하던 이들도 결국은 존 윅이 내미는 증표들에 도움을 준다.

의사를 찾아가 상처를 치료받고, 자신을 키워 준 조직의 디렉터를 찾아가 원하는 지역으로 도피할 수 있게 되고, 전 동료를 만나 도움을 받으며 지금의 상황을 벗어날 수 있는 방법을 알려줄 장로를 만나게 된다. 아니, 절대 안 된다면서요? 물론 나는 주인공 편이지만, 절대 안 된다고 말할 땐 언제고 동전에 목걸이에 피의 증표에 다들 순순하시네? 절대라는 건 100% 아니었나? 그러고 보면 세상만사 절대라는 것은 존재하지 않는 것인가 싶은 생각이 들었다. 어떻게든 살고자 하면 살아지기 마련인가 싶기도 하고.

어떻게 죽을 것인가, 어떻게 살 것인가

이번 존 윅 3탄에는 ‘파라벨룸’이라는 부제가 붙어있다. ‘파라벨룸’은 라틴어로 ‘평화를 원한다면 전쟁을 준비하라’는 뜻이다. 국어시간에 배웠던 여러 역설법의 시들이 머리를 스치듯 지나가기도 했지만, 영화가 아닌 우리들의 삶 속에도 모순 가운데 진리가 숨어 있는 것은 그리 드문 일만은 아니다. 사막에서 죽음 끝에 장로를 만났을 때 존 윅은 말한다. ‘사랑하는 그녀를 추억하기 위해 삶을 이어가고 싶다’고. 그래서 제 손으로 벗어났던 조직에, 손가락을 자르며 충성을 증명하고 다시 들어가게 된다.

삶을 이어가기 위해 죽음의 세계로 뛰어드는 것이다. 장면이 바뀌고, 존 윅이 장로의 명을 받아 뉴욕 컨티넨탈로 찾아갔을 때 윈스턴은 해탈한 듯 보이면서도 자신을 죽이러 온 그를 설득하듯 말한다. ‘친구의 손에 죽는 것은 괜찮으나, 자넨 어떤 사람으로 죽을 건가? 누구보다 많은 사람을 죽인 자? 아니면 아내를 사랑했던 자? 나는 이미 선택을 끝냈다네. 이제는 자네가 선택을 해야 해.’

‘어떻게 죽을 것인가?’라는 질문에 고민하고, 답변을 내리려고 한다면, 그 답은 결국 ‘어떻게 살아갈 것인가’로 귀결될 수밖에 없다. 지금 하는 행동에 어린아이처럼 왜? 왜? 라는 질문을 반복하다 보면 결론은 죽음에 다다른다는 이야기를 들은 기억이 어렴풋이 난다. 모든 사람이 예외 없이 같은 결론에 이르게 되는 것인지는 잘 모르겠다. 하지만 삶만큼 죽음은 중요한 문제이며, 둘은 떼어낼 수 없는 양면의 동전 같은 존재일 것이다.

문득 노벨문학상을 수상한 조지 버나드 쇼의 묘비명이 생각난다. ‘우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았어.’ 당신은 어떤 사람으로 살고 싶은가. 혹은 어떤 사람으로 죽고 싶은가.

/김명주(<사람과 언론> 제6호(2019 가을))

관련기사

- Believe in Yourself' '알라딘'

- 시대를 뛰어 넘는 HAPPY AND

- 촉촉하고 달달한 호떡이 되고 싶어

- JUST DO IT!

- 그들의 발자국 위에 서서 '말모이'

- Nice to meet you

- 결핍이 재능을 만든다

- 내가 어떻게 느끼는지가 중요해! '아이 필 프리티'

- 마녀가 더 이상 마녀가 아니게 될 때까지 '마녀'

- 다르지만, 있는 그대로, 함께 '셰이프 오브 워터 : 사랑의 모양'

- 모두가 주인공이다...'1987'

- 생각이 현실이 된다 '양자물리학'

- 인간의 정의는 무엇인가 '제미니 맨'

- "What would you do for LOVE?"

- 인생이라는 모험에서