김명주의 영화 속으로-뷰티플 마인드

아 다르고 어 다르다더니, 풀이 아닌 플이네!

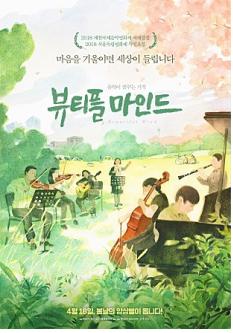

한동안 일에 치여 계절이 바뀌는 것도 모르고 있다가, 문득 내가 영화를 안 본 지 너무 오래됐구나 싶어 단골 영화관 앱을 슬쩍 눌렀다. 영화 하나하나 출연진, 줄거리, 예고편을 보는데 별로 끌리는 것이 없어 그냥 컴퓨터에 다운로드 받아둔 것이나 볼까 하고 심드렁해 있는데 내 눈길을 사로잡는 제목이 있었다. ‘뷰티플 마인드’ 처음엔 당연히 뷰티풀 마인드인 줄 알고 검색했더니, 예전에 내가 봤던 수학자 내쉬 영화만 떴다. 뭐지? 다시 눈을 커다랗게 뜨고 제목을 살펴보니 뷰티풀이 아닌 플이로구나! beauiful이 티(t) 없는 아름다움이라는 소리를 들었을 때와 비슷한 허무함을 느끼며 이번엔 정확하게 한 자 한 자 뷰.티.플.마.인.드.를 입력하니 내가 찾던 영화가 나왔다. 처음엔 포스터만 보고 애니메이션인 줄 알았다. ‘피아노의 숲’ 같은 건가? 물론 애니메이션이 아닌 다큐멘터리였지만 음악을 소재로 했다는 점에선 얼추 감이 맞아떨어졌다.

장애인? 그래서?

뷰티플 마인드의 장르는 다큐멘터리다. 영화로 개봉하는 만큼 연출이라든지 찍는 이의 관점, 의도 등을 완전히 배제할 수는 없어 100%의 현실이라 말하기는 어렵겠지만, 만들어진 가상의 시나리오를 따라가는 것은 아니기에 ‘인간극장’ 프로그램을 보는 느낌도 들었다.

‘뷰티플 마인드’는 발달장애 및 지적장애를 가진 학생 20명, 시각장애를 가진 학생 6명, 그리고 비장애 저소득층 학생 4명 등으로 구성된 오케스트라다. 하지만 영화는 ‘정기연주회’라는 절정을 향해 달려가지 않는다. 다만 오케스트라를 구성하는 아이들 하나하나의 삶에 초점을 맞출 뿐이다. 언제부터 악기 연주를 시작하게 되었는지, 연주하고 공부해 나가는 데 어떤 어려움이 있었고 어떻게 극복해 나가고 있는지, 앞으로의 꿈은 무엇인지. 특이한 단어를 불쑥 내뱉는다거나 눈을 마주칠 수 없어 다소 어색할 수는 있어도 그것은 찰나일 뿐, 인터뷰가 진행될 때 ‘장애인’이라서, ‘장애인 연주자’여서 뭔가 특별히 다른 점은 없었다.

아마 이 영화를 기획하고 진행할 때 제작자나 출연진들은 조금은 걱정했을지도 모르겠다. 뭔가 억지 눈물을 짜내고, 동정이나 연민을 조장하는 여타 영화와 다를 바가 없을까 봐. 하지만 ‘뷰티플 마인드’는 전혀 그렇지 않았다. 영화가 그려내고 있는 것은 그저 ‘삶’이었다. 출연하는 아이들 한 명 한 명의 일상이 고스란히 담겨 있었다. 입시 혹은 취직을 준비하는 오늘날의 10대∙20대∙30대들과 마찬가지로, 불안과 걱정을 마음 한 구석에 품은 채 그럼에도 자신의 꿈과 미래를 향해 한 발짝씩 걸어가고 있는 아이들이 영화 속에 있었다.

엄마, 가족, 사회

영화를 보며 내내 생각났던 구절이 하나 있다. ‘신이 인간을 모두 돌볼 수 없어 엄마를 대신 보냈다.’는 말. 물론 뉴스에 아동학대나 유기 같은 끔찍한 사건들이 나오긴 하지만, 그럼에도 불구하고 여전히 엄마라는 존재는 ‘절대적’으로 ‘조건 없는 사랑’을 베푸는 자라는 이미지가 먼저 떠오른다.

영화에선 아이들 뿐 아니라 부모님, 선생님 등 주변 인물들과의 인터뷰도 나온다. 특히 엄마로서 장애아를 키울 때 겪었던 일들, 감정, 고민들이 담담하게 토로될 때, 그 고요한 자음과 모음 뒤에는 얼마나 수많은 파도가 지나갔을까 싶어 괜스레 마음이 묵직해졌다. 그 중에서도 유독 기억에 남는 일화가 있다.

“제가 뒤에 있는 것을 모르고 제 아이한테 심한 말을 한 임산부가 있었어요. 그 때 저도 모르게 ‘당신도 이런 아이 낳을 수 있어!’라는 말을 하고 말았죠. 그 말이 지금까지 제 가슴에 대못처럼 박혀 있네요. 그 분이 건강한 아이를 낳으셨길 늘 기도하고 있어요.”

착해도 너무 착한 어머님이 아닌가 싶었다. 처음엔 ‘그 여잔 그런 말 들어도 싼 x이다!’ 하고 과격한 마음이 들었는데, 문득 ‘이런 아이 낳을 수 있다’는 말이 심한 욕이 될 수 있다는 그 사실 자체에 죄책감 비슷한 감정이 들었다. 사실 엄밀히 따지자면 우리는 모두 예비 장애인이거나 이미 장애인일 수도 있는데. 정상인이라는 우월감에 한껏 취해 있는 것이 아닌가, 무의식적으로 계급이 있는 것처럼 사람을 구분지어 바라보고 있는 것은 아닌가. 그런 생각이 들었다.

한편으로는 영화 ‘말아톤’에서 ‘아들이 자신보다 하루 먼저 죽는 것이 소원’이라고 말하던 어머님이 떠올랐다. 물론 부모님과 형제가 가장 든든한 조력자임은 분명한 사실이나, ‘뷰티플 마인드’ 속 각종 커뮤니티나 선생님들, 조력자들의 응원과 뒷받침을 보며 그래도 아이들의 앞날이 마냥 가시밭길이지만은 않겠구나 싶었다.

마음의 소리에 귀 기울여 봐

봄 호에서 ‘보헤미안 랩소디’에 언급하기도 했지만, 나는 음악이 가진 힘을 믿는다. 음악의 선율과 리듬이 주는 감정적 위안도 있으려니와, 자신의 내면에 담긴 에너지와 감정들을 표출할 수 있게 만들어준다는 점에서, 나는 감상을 넘어선 연주가 가져다주는 선물의 달콤함을 이미 맛본 자이다.

‘뷰티플 마인드’ 오케스트라의 지휘자 이원숙 선생님의 “마음에 그 소리 있지?”라는 말은 제목뿐만 아니라 영화 전반을 관통하는 핵심적인 문장이다. 그리고 매일매일 치열한 삶을 살아가고 있는 우리들 자신에게도 적용할 수 있는 말이다. 비록 확정적인 온점의 말이 아닌 희미한 물음표의 소곤거림일지라도. 비록 한 번도 귀 기울여본 적 없는, 들렸어도 무시해왔을, 그런 마음의 소리라도. 우리는 분명 마음의 소리를 가지지 않은 적은 없을 것이다.

‘우리’라는 단어를 썼지만, 사실은 ‘내’가 요즘 질풍노도의 시기를 겪고 있다. 나의 일, 나의 삶에 대해 머리를 쥐어뜯으며 하루에도 열두 번 마음이 오락가락한다. 이제는 어느 정도 큰 틀이나 방향은 정했지 싶다가도, 미래에 대한 불안감에 어쩔 줄 몰라 발만 동동 구른다. 하지만 ‘뷰티플 마인드’를 만나고 굳건히 다짐한 것이 있다.

그것은 바로 의미 있는 삶을 살겠다는 것. 그저 버티고 참아내고 시간이 지나가길 바라며 살고 싶지는 않다는 것. ‘수신제가치국평천하’까지는 아니더라도 나 자신의 성숙을 비롯하여 결국에는 타인에게도 선한 영향을 미치는 삶을 살고 싶다는 확고한 소망이 생겼다. 영화에서 피아노를 가르치는 선생님께서 말씀하셨다. 인생은 나선형 계단이라고. 위에서 보면 뱅글뱅글 제자리만 돌며 멈춰 있는 것 같이 보여도, 자세히 보면 위를 향해 조금씩 나아가고 있다고.

이제 맨 앞에 나온 부제의 미스터리(?)를 풀며 글을 마치려 한다.

‘문학과 예술이 없는 삶은 바싹 마른 호떡과 같다.’던 김 모 씨, 촉촉하고 달달한 호떡이 되어 먹는 사람이 미소 지을 수 있게 만들겠다고 호언장담!

이 정도로 헤드라인 뽑아내면 될까요? /<사람과 언론> 제5호(2019 여름).

/김명주