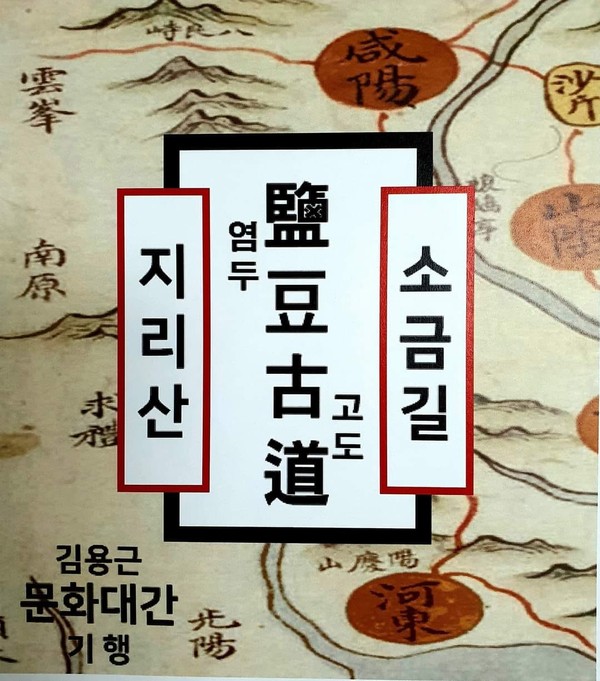

김용근의 지리산 문화대간(84)

지리산 소금길은 삼월 삼짓날 열리고 구월 구일날 닫힌다고 했다. 제비가 오면 소금농사가 시작되고 제비가 돌아가면 소금농사를 마친다는 그 말에 든 속살은 이렇다.

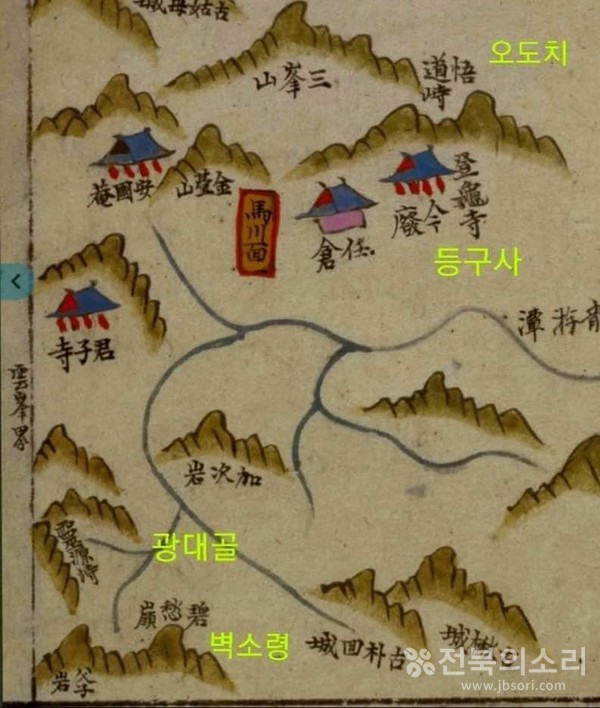

지리산 벽소령은 소금 지게꾼들의 쉼터였고, 소금 지게에서 떨어진 짠 간수가 벽소령 땅속으로 스며들어 소금 황토가 생겼다. 지리산 호랑이들은 겨울을 나기 위해 이곳에서 염분을 얻었고, 그 방법은 소금 황토를 핥아먹는 것이었다.

그 시기가 구월 구일 무렵이었으니 소금 짐꾼들이 호랑이 피해를 가장 많이 당하는 때였다. 그 후로 구월 구일은 지리산 소금길을 닫는 날이 된 것이다. 남해 바다에서 하동포구를 지나 섬진강 화개장터로 모아진 소금은 소금 등짐꾼들의 무리인 소금 무데미들에 의해 벽소령을 넘어 함양 마천-운봉현 산내-인월-아영을 지나 장수 장계까지 운반되었다고 한다.

운봉현 4개 작은 고을의 자생 특산품이었던 서리태 콩을 짊어지고 지리산 벽소령을 넘어 화개로 가서 소금과 바꾸어오던 그 길은 소금과 콩이 오고가던 오래된 염두고도이다. 그런데 마천에서 부터 장수구간에는 말과 관련된 오래된 지명과 구전이 보인다.

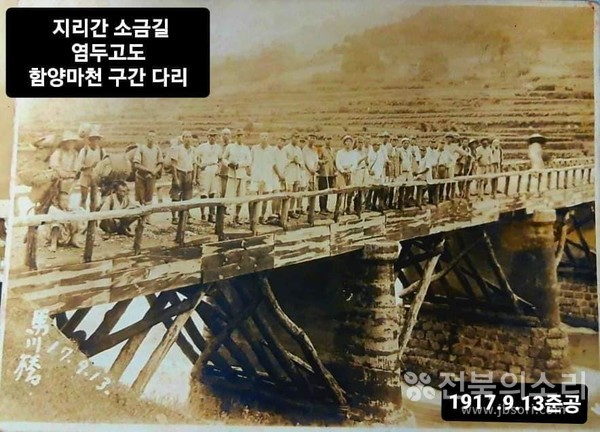

말은 벽소령을 넘어가지 못한다는 지리산 속담처럼 호랑이가 자주 출몰하는 벽소령에 소금길이 존재함으로 등짐소금은 화개에서 마천 하천 입구까지였다. 그곳에서 소금을 말에 싣고 산내-인월-운봉 매요-장수번암-장수-장계까지 갔으리라.

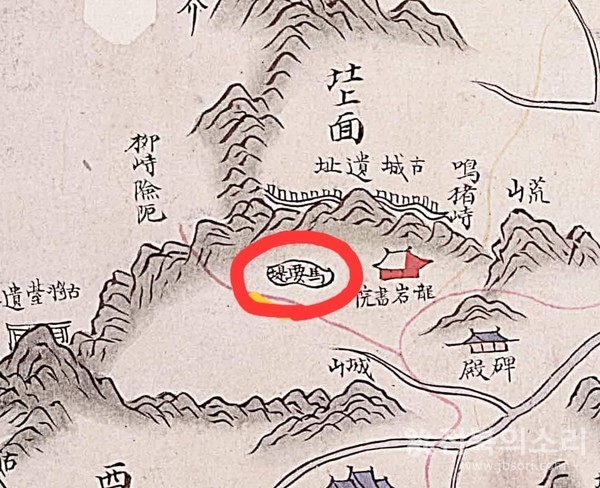

그 길에서 보인 말과 연관된 마천과 인월 편자대장간과 운봉마요제와 번암 병영과 장수 염밭뜰 같은 지명과 유적은 지리산 소금길 염마도의 실체다.

"우리 조상들은 지리산에서 소금장시를 했어요. 거 뭣이냐, 저 마천에서 소금을 말에 싣고 장수 함양 산청꺼장 댕김서 말소금을 팔았대. 내가 어릴때 우리 할아부지가 늘 그래쌌는디, 거 뭣이냐, 말 등에다 실은 짐중에서 가장 돈벌이가 된것이 이지방에서는 소금이었다고 글드랑개.

그래서 거 마천을 말이 건너댕긴 냇가라고 해서 아주 옛날부텀 마천이라고 헌것이라고 허드라고. 글고 운봉 매요마을 앞 저수지는 소금싣고 댕긴 말들한테 물을 멕일라고 맹그었담씨 마요제라고 불렀다는디, 언제부텅가 매요제라고 해부렀다네.

거그 물 수통구멍에서 훍으로 맹근 물빼는 토관도 나오고 그랬어. 글고 저 번암골에는 운봉 말 병영이 있었다잖아. 옛날부터 그자리가 소금 말들이 쉬었다 가는 곳이었다고, 우리 할아버지가 그러드랑개."

구전은 향토문화자원 구심체다.

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)