김용근의 지리산 문화대간(80)

"우리는 오장육부를 가졌고 어머니들은 육장육부를 가졌다."

그 이야기를 찾으러 몇 년 전에 중국 연변에 갔다. 중국 연변에 가면 동포들이 사는 시내 아파트 벽에 절구질하는 아낙들이 추는 절구춤 그림을 그려놓은 곳이 있다.

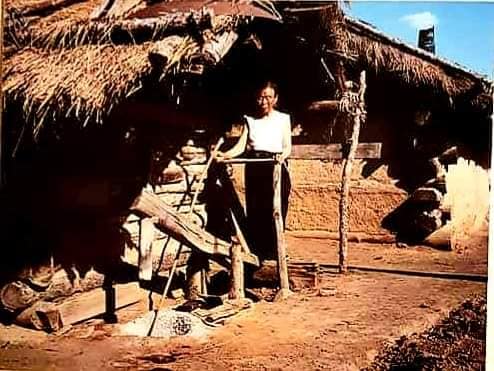

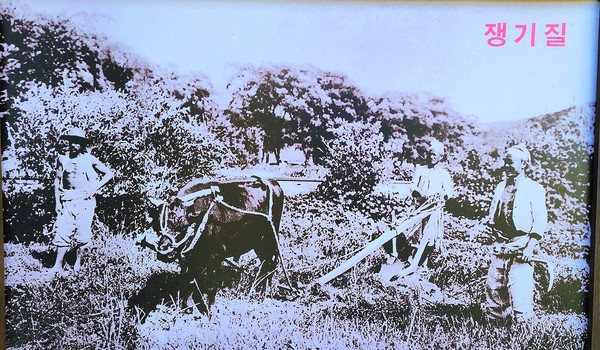

그 그림만 보아도 이곳에 사는 사람들은 누구일까? 하는 의심을 할 필요가 없어진다. 절구는 우리에게 가장 친숙한 생활도구였다. 다듬이, 절구, 돌확, 디딜방아 같은 일상의 생활도구는 부모들의 손과 발을 움직이게 했고 그래야 가족의 입에 음식이 들어왔다.

그런데 우리 부모들은 자신의 몸을 혹사시킨 그 도구들을 접하는 순간부터 신명이 솟아났고 그 신명은 흥을 불러 몸이 춤을 추게했다. 가족에게 먹일 음식의 재료가 그 도구에 들어 있으니 보기만 해도 배가 부르고 흥이 난 것이다.

그래서 절구질을 할때면 몸이 흥을 내어 찧는 힘이 솟아났고 절구공이를 들었다, 내렸다 하는 동작과 호흡이 씨줄 날줄이 되어 춤이 되었다. 다듬이, 돌확, 디딜방아도 그와 같은 흥을 받고 음식을 내어주는 도구였다.

우리들의 생활도구는 신명을 불러 흥을 내고 그 흥이 가족을 살려내는 오장육부에 덧붙은 육장육부였다. 명절에 보이던 부모의 입가 미소는 육장육부가 낸 그 흥의 여운이었다.

우리를 키워낸 집밥이 가족을 보면 솟아나는 신명과 흥을 내는 어머니의 육장육부에서 나왔으니 맛있는 보약이 아니고 무엇이랴 .

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)

관련기사

김용근 객원기자

jbsori@naver.com