김용근의 지리산 문화대간(77)

조선시대 초 남원 출신 한 정치가는 섬진강 상류 남원 요천에서 새벽에 은어를 잡아 축지법으로 임금님 아침 밥상에 은어 소금구이를 올렸다고 한다. 그때로부터 남원요천 은어는 진상품이 되었고 은어 소금구이는 남원의 손님접대 음식이 되었다.

그 이야기는 이렇다. 남원에 부임하는 원님들은 너나 없이 요천의 은어를 상납뇌물로 사용했고 백성들은 은어를 잡아 원님에게 바쳐야 하는 고통이 생겨났다. 남원에 3년 흉년이 들었다 남원성에 살던 백성들은 광한루 앞 밤나무 숲에 모여 요천의 물고기를 잡아 허기를 달래야 했다.

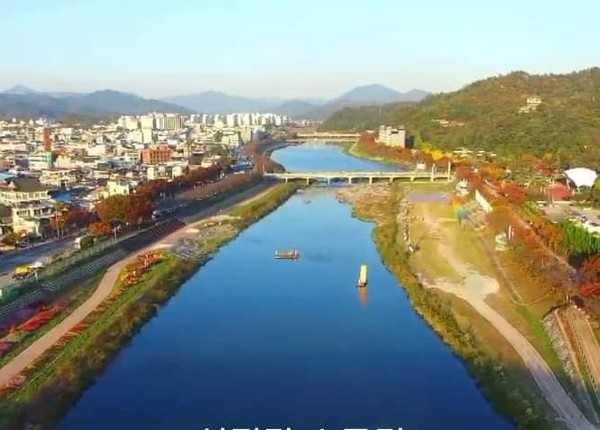

봄과 가을에는 요천에 섬진강을 타고 남해로 오르내리는 은어가 넘쳐났다. 요천에 돌로 쌓아 만든 농사용 취입보에 은어가 산더미처럼 쌓인다하여 '은어보'라고 불렀다고 한다. 원님은 백성들에게 요천의 은어 상납량 을 늘렸다.

흉년에 허기진 백성들은 은어를 원님 모르게 먹을수 있는 방법을 생각해 냈다. 요천에서 잡은 은어를 강가 하천 모래를 파고 장작불을 피운다음 숯불이 되면 그 위에 자갈과 풀을 덮고 꼬챙이에 끼운 은어에 왕소금을 뿌려서 그위에 놓고 다시 풀로 덮었다가 한참후에 꺼내 먹게된 것이다.

그 먹거리를 '은어 삼굿'이라고 불렀다. 남원성에 살던 백성들은 그 은어 소금구이를 원님 모르게 숨겨서 먹었던 구황음식이라 해서 숨긴 고기라는 뜻의 은어(隱漁)라고 했다고 한다.

요천에서는 감자철이면 같은 방법으로 하던 것이 '감자 삼굿'이었다. 원님 모르게 남원성 백성들이 먹었던 밤나무 장작불 삼굿 요천 은어 소금구이는 하동에서 섬진강을 따라 올라온 소금배가 있어 가능했다.

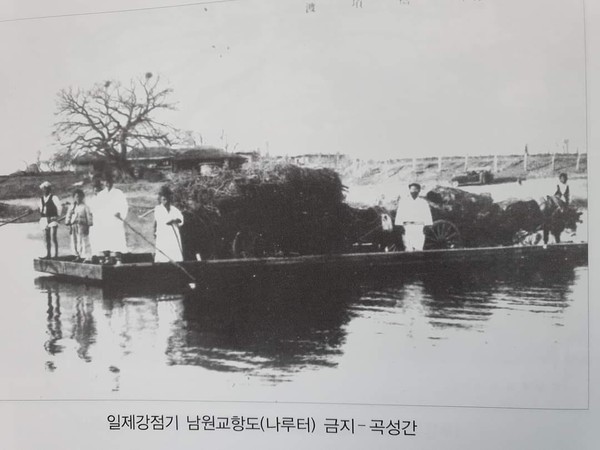

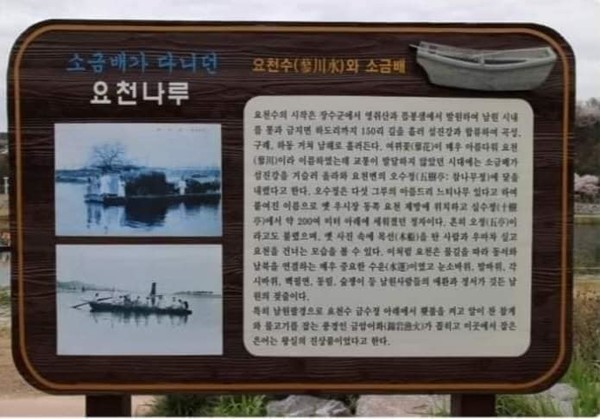

그 소금배 길은 섬진강 소금길 염선고도(鹽船古道) 80리가 되었다. 그래서 섬진강 은어는 소금배 따라 다닌다고 했고 소금배 사공은 은어군사를 거느린 은어장군이라고 했다고 한다. 밤나무 장작과 왕소금과 은어의 삼합은 배고픈 백성을 살려낸 요천의 구세주 시혜품이었다.

금수춘풍(錦峀春風), 요호추월(蓼湖秋月)

금암봉 비단 봉우리에 봄바람 들고, 요천 호수에 가을달 드는데 춘궁기, 추궁기는 어찌하여 봄바람 가을달 따라 요천에 드는가. 이나 저나 원님 따돌리고 백성 입에 들어간 은어 한 꼬챙이가 원님이 버린 백성을 살려내니 요천은 남원 백성의 구세주로세.

쇠락해져 가는 고을 시민들의 삶에 문화적 고을 자존감은 생활의 활력소다. 천년고을 종가다운 일이 무엇인지 찾아야 할때다. 천년고을 남원의 문화자원을 '검이불루 화이불치'(儉而不陋 華而不侈, 검소하되 누추하지 않고, 화려하되 사치스럽지 않다)하게 디자인해 왔던 조상의 유전자는 이제 토목으로 갇혀산다.

천년고을 공동체의 접착제는 백성마다 존재로 선행인 에너지이고 그것이 이웃에 영향을 미치게 하는 것이 정치와 봉임자들의 과업이다.

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)