[연중 기획] 인구 감소·지역 소멸...'위기의 전북' 진단(9)

지방자치시대가 열린지 30년을 맞는 지금 각 지역마다 날로 심각한 인구 감소와 지역 소멸 문제로 골머리를 앓고 있다. 수도권과 비수도권의 양극화는 물론 지역 불균형을 더욱 고착화시키는 요인이기도 하다. 그러나 중앙 정부는 물론 지방자치단체들도 선뜻 해결 방안이 없는 난제 중의 난제다.

청년 인구의 수도권 유출 현상이 극심해 외국인에 의존하는 현상이 가속화되고 있다. 농촌, 공장, 회사에 이어 심지어 지역 대학들도 외국인 비중이 매년 늘고 있다. 한때 200만명에서 190만명에 이어 180만명으로 인구 감소의 내리막길을 치닫아 온 전북은 지역 소멸의 가장 심각한 중심 지역으로 꼽힌다.

이에 <전북의소리>는 연중 기획 ‘인구 감소·지역 소멸...위기의 전북 진단'을 통해 인구 감소 실태와 원인을 조명하는 한편 다른 지자체들의 인구·청년 정책 등을 살펴보고 지역 소멸 위기를 극복해 나갈 방안이 무엇인지 진단해 본다. /편집자 주

국내 인구가 갈수록 감소세임에도 절반 이상이 수도권에 몰려 있는 ‘수도권 집중화’는 갈수록 심화되고 있는 기현상이 이어지고 있다. 이른바 ‘서울공화국’ 현상은 윤석열 정부의 수도권 규제 완화와 반도체 생산시설 집중 투자까지 맞물리면서 수도권과 비수도권, 지방의 양극화는 더 심화될 전망이다.

통계청 ‘한국의 사회지표’, 총인구 감소 불구 수도권 인구는 증가 ‘기현상’

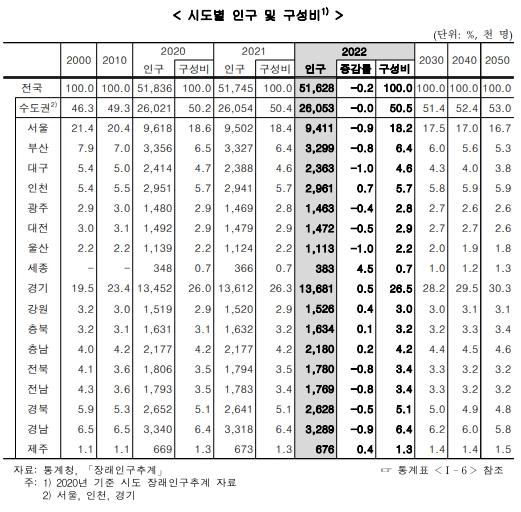

지난달 23일 통계청이 발표한 ‘2022 한국의 사회지표’에 따르면 지난해 우리나라 총인구는 5,163만명. 이는 2020년 5,184만명으로 정점을 찍은 후 감소 추세로 돌아선 상태다. 이런 가운데 지난해 수도권 인구는 2,605만 3,000명으로 전체 인구의 50.5%를 차지했다. 서울과 인천, 경기 등 수도권에 전체 인구의 절반이 몰려 있는 것이다.

수도권 인구 비중은 갈수록 커지고 있다. 2010년 49.3%였던 수도권 인구는 2020년에는 50.2%로 절반을 넘어섰고 전체 인구가 감소세로 전환된 뒤에도, 2021년 50.4%, 2022년 50.5%로 계속 증가했다. 통계청 분석에 따르면 이러한 현상은 앞으로도 계속 이어져 2030년엔 51.4%, 2040년 52.4%, 2050년 53.0% 등으로 수도권에 몰려 있는 인구 비중은 더욱 심화될 것으로 예상됐다.

정부가 최근 수도권에 반도체 클러스터 등을 조성하는 등 규제 완화 정책을 예고하면서 수도권의 이상 비대화는 불가피할 것으로 보인다. 수도권 집중을 완화하고 비수도권과 지방 경제를 살려 균형발전을 추구해야한다는 방침이 허물어지고 있다는 지적이 나온다.

이러한 암울한 전망 속에서 우리나라 인구는 인천, 세종, 경기, 강원, 충청, 제주를 제외한 지역의 인구는 모두 순 감소하고 있는 가운데 향후 인구가 상대적으로 증가할 것으로 전망되는 특‧광역시는 인천과 세종, 도는 경기, 강원, 충청, 제주 지역으로 나타나 전북은 아무 곳에도 해당하지 않아 더욱 초라하다.

고령화, 전남·경북·전북 순...인근 ‘세종시’ 가장 낮아

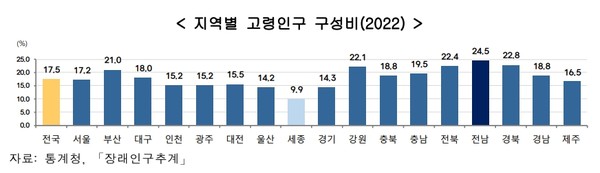

심각한 고령화도 큰 문제다. 인구 4명 중 1명이 노인 인구에 포함됐다. 지난해 국내 65세 이상 인구는 902만 명으로, 전체 인구의 17.5%다. 노인 인구 비중은 전남이 24.5%로 가장 높고, 경북 22.8%, 전북 22.4% 순으로 상위권을 차지했다.

노년부양비와 노령화지수도 전남이 각각 38.1명, 219.8명으로 전국에서 가장 높고 다음으로 경북이 각각 34.3명, 219.8명, 전북이 각가33.5명, 203.7명 순으로 나타났다.

전남과 경북은 바로 인근에 광주시와 대구시 등 인근 광역시와 인접해 유동적인 교류 및 이동·성장 등을 이루어 나가고 있지만 전북의 경우 상대적으로 인구 감소가 가파르고 대신 노령화도 가파른 ‘나 홀로 지역’에 갇힌 상황이다. 반면, 이웃 세종시의 65세 이상 인구 비중이 9.9%로 가장 낮고, 노년부양비와 노령화지수도 각각 13.9명, 52.0명으로 전국에서 가장 낮은 것으로 나타났다.

전북 인구 감소 속 생산 가능 인구 매년 급감...지역경제 성장력 하락 ‘불보듯’

전북의 인구는 1975년대에 가장 많은 249만 8,000명을 기록했으나 1980년 232만 9,000명에서 1990년 204만 7,000명으로 200만대를 간신이 유지하다 1995년 192만 2,000명으로 200만이 붕괴되더니 2005년에는 181만 7,000명으로 190만까지 무너졌다.2021년 179만 4,000명으로 급기야 180만선이 무너진 전북 인구는 오는 2030년엔 169만 1,00명, 2050년엔 149만 3,00명에 이를 것이란 분석이다.

한편 지난해 전국 중위연령은 45.0세로 1980년(21.8세) 대비 두 배 이상 높아졌으며, 2070년에는 62.2세에 이를 것으로 전망됐다. 고령화가 심해질수록 생산가능 인구는 감소세다. 2001년부터 2021년까지 20년 동안 전북을 떠난 전체 인구 가운데 청년이 차지하는 비중이 90%를 넘는 것으로 나타났다. 열악한 산업 구조에 따른 양질의 일자리 부족 문제가 원인으로 지적되고 있는 가운데 이런 상황이 지속되면 전북경제 성장을 크게 떨어뜨릴 것으로 분석됐다.

지난 13일 한국은행 전북본부가 발표한 ‘전북지역 인구구조 변화가 지역경제에 미치는 영향 분석’ 보고서에 따르면 전북 인구는 2001년 이후 20년간 21만 9,599명이 감소한 것으로 매년 1만여 명씩 고향을 떠난 것으로 나타났다.

특히 전북 14개 시군 가운데 전주시, 군산시, 김제시, 완주군을 제외한 모든 지역에서 인구가 줄었다. 이 보고서는 한국은행 전북본부가 전북지역 인구구조 변화 추이를 살펴보고 지역경제에 미치는 영향을 분석해 대안을 제시하기 위해 전북대 황운중·정호진 교수에게 연구용역을 의뢰해 작성됐다.

지역 소멸 더욱 가속화...전북도, 특단의 대비 전략 필요

전입과 전출 등 사회적 요인에 따른 인구 감소는 24만 6,572명, 출생·사망 등 자연적 요인에 따른 감소는 1만 7,021명이다. 전북지역 인구 감소의 주요 요인이 지역 이탈인 셈이다.

줄어든 인구 대부분은 20∼34세 청년이었다. 청년 순 유출 규모는 22만 6,000명으로 전북의 총 순 유출(24만6572명)의 92.1%를 차지하는 것으로 집계됐다. 열악한 산업 구조와 고용 문제가 원인으로 분석됐는데, 실제 청년(20∼29세) 고용률은 2019년 기준 46%로 전국 평균(58%)보다 크게 낮았다. 전북지역 청년 고용은 2014년 이후 지속해서 줄고 있다.

인구는 빠르게 늘지만 생산 가능 인구는 줄어드는 것도 전북경제를 어둡게 하는 요인으로 분석됐다. 전북의 65세 이상 인구 비율은 2022년 22.4%에서 2050년 46.8%로 급증할 것으로 전망됐다. 반면 같은 기간 생산 가능 인구는 66.7%에서 45.5%로 떨어져 근로자 1인당 부양비 가중이 심각할 것으로 예상됐다.

이 같은 인구구조 변화 추세가 지속되면 30년간 도내 6개 모든 시 지역에서 지역내총생산(GRDP)이 하락하고 2030년 이후 10년간 급락할 것으로 예상됐다.인구 감소와 고령화 대비를 철저히 하지 않으면 지역 소멸은 더욱 가속화될 것이란 전망이 서서히 현실로 다가오고 있음을 통계수치가 경고해 준 것이다. 전북도 차원의 특단의 전략과 대책이 시급해 보인다.

/박주현 기자

관련기사

- 전북 출산율 전국 9개 도 중 ‘최하위’, 세종시 8년 연속 1위 '대조'...일자리·삶의 질 중심 인구정책 전환 필요

- 인구 감소·고령화...지역마다 “지방 소멸 위기” 한목소리, 정부·지자체 ‘탁상공론·땜질 처방’만

- 도심 활력 불어넣는 후쿠오카 ‘애니메이션 건담’, 지역경제 효자 노릇 ‘톡톡’...전주국제영화제는?

- '초고령사회' 일본, 전통 활용 새로운 일자리 창출 '붐'...세대 함께 참여 공동체 활동 '보편화'

- '보고, 일하고, 배우러 오는' 활기찬 도시 '후쿠오카', 20~30대로 ‘북적’...정체된 전북과 대조, 비결은?

- '인구 절벽' 전북, 고령화 갈수록 심각...'인구 1억' 목표 접고 택한 일본 정책은?

- 전북, 신입생 없는 학교 급증 '대책 막막'...전남, '지역사회 공동 대응' 위기 돌파 '실효' 대조

- 전국 유일 ’인구 자연 증가‘ 세종시, ’청년 유입 정책‘ 실효...청년 내쫓는 전주시와 '대조'

- 전북 13개 시·군 ‘소멸 위험’, 이재명 대표 검찰소환 앞두고 전북 방문, 익산시의회 특혜 채용 논란...왜?

- 전북 인구 마지노선 '180만명' 2년 전 붕괴, 전주시 제외 13개 시·군 ‘소멸 위험’...어떻게?

- 전북도, 인구 감소·지역 소멸 '심각 단계'...공허한 '대책 마련' 추궁만

- 전북 ‘지역 일자리’ 전국 최저, 지역경제 활성화 전망도 ‘최하위’...도민 64.8% “사는 지역 소멸할 것”, 소멸 시기 “20년 이내”

- 인구 절반 이상 수도권 ‘집중’, 서울·경기·인천 50.8% '쏠림'...전북, 매월 1천여명씩 감소, 소멸 위기 '심각'