김용근의 지리산 문화대간(63 )

지리산에는 홍어 사돈과 홍어 주막의 구전이 있다 오늘은 홍어 주막 이야기다. 먼 옛날 백제와 신라의 접경지 매치재에 주막이 있었다. 그곳은 두나라의 정보가 집결 되었고 백제와 신라는 정보원을 그 주막에 수시로 보내 상대 나라의 동태를 살폈다.

그런데 막상 주막에 들어서면 수많은 사람들 중에서 적을 구분할 수가 없어서 난감했다. 이때 백제 사람들은 적의 염탐꾼을 알아내는 방법을 이용했다. 그것은 주모에게 홍어안주를 가져다 주면서 그날은 홍어안주만 내어 주라고 한 것이다.

이고을 백제 사람들은 가야때 바다의 홍어를 술 안주로 먹는 법을 알았기 때문이었다. 그 사연은 이랬다. 아영가야 콩자꾼과 하동 화개 염자꾼은 벽소령을 넘나들며 맺은 인연으로 사돈이 되었다.

가을이면 아막골 콩자꾼 집에서는 봉화산에서 캔 산삼과 더덕을 사돈네 집으로 보냈다. 화개 염자꾼 집에서는 홍어와 참게를 사돈선물로 보냈다. 화개의 염자사돈네 집에서 온 홍어와 참게는 임금상에도 쉽게 오르지 못한 귀한 선물이었다.

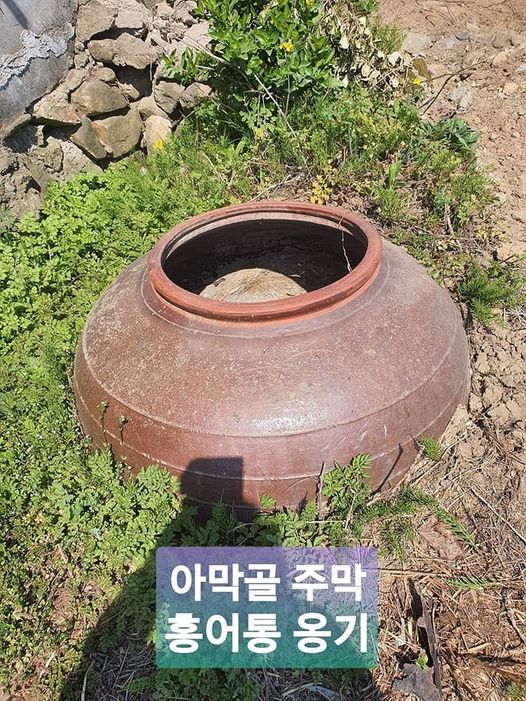

아막골 콩자 사돈은 홍어를 받자마자 항아리에 넣어 두었다. 이튿날 부엌에 가보니 홍어를 넣어 두었던 토기는 넘어져 깨져 있고 홍어는 보이지 않았다. 개가 물고 어딘론가 가져가 버린 것이다. 홍어를 도저히 찾을 수 없이 열흘이 지났다.

마당 뒷뜰 두엄자리에서 고약한 냄새가 났다. 개가 물고가서 홍어 살을 뜯어 먹고 남은 것을 두엄자리에 버린 것이다. 외양간에서 나온 볏짚과 소똥이 버무러진 두엄에 묻힌 홍어가 발효가 된 것이다. 콩자 사돈은 냄새가 난 홍어를 모아 마을 어귀에다가 버렸다.

술병을 손에 쥐고 술에 취해 걸어오던 취객이 이상한 냄새가 난 홍어를 안주로 주어먹고 골아 떨어졌다. 다음날 아침 잠에서 깨어난 그 취객은 삵혀진 홍어 맛을 생각해 보았다. 막걸리 안주에 그만한 것이 없겠다는 생각이 들었다.

그 취객은 아막골 주막 바깥주인이었다. 다음날 벽소령을 넘어 하동으로 가서 그 귀한 홍어를 가져와 토기 항아리에 볏짚을 넣고 삵혀서 술안주를 만들어 냈다. 그러한 연유로 백제쪽 사람들은 홍어 안주가 낮설지 않았는데 신라쪽 사람들은 처음보는 안주였다.

그래서 주막 술상을 받은 사람들이 주모에게 홍어 안주를 이게 무슨 안주냐고 물으면 그자들은 신라 정보원이었던 것이다. 안동 간고등어가 육지에서 명품이 되듯 지리산 첩첩산중에서도 홍어 안주가 명품이었다. 쇠락해져 가는 작은 고을의 희망은 시민의 자존감과 선출직의 능력에서 나온다.

그것의 재료는 조상에게 상속 되어온 천년 문화에 많고 그 재료를 고을의 브랜드로 디자인 해낼수 있는 선출직의 능력과 시민의 자존감에서 고을의 희망이 생겨난다. 일거리도 그것에 많으니 더욱 그렇다. 임기내내 고향 자랑을 남의 입으로 해내는 것은 무능이다. 강을 건너는 배로는 바다로 나아갈 수 없다.

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)