조성욱의 지명 이야기-전북 진안군에 희귀한 중국식 지명들, 어떻게 탄생했나?

전라북도 진안군에는 유교를 대표하는 인물인 안자(顔子), 정자(程子), 주자(朱子) 등이 하천명과 행정구역인 면명(面名)으로 사용되고 있다. 즉, 진안군에는 정자천, 안자천, 주자천이라는 하천이 있고, 면명으로는 안천면, 정천면, 주천면이 있다.

안자(顔子)는 안회(顔回)라고도 하는데, 중국 춘추전국시대 노나라 사람으로 공자의 제자이다. 정자(程子)는 북송시대의 사람인 정호(程顥, 1032년~1085년)와 정이(程頤, 1033년~1107년) 형제를 가리킨다. 그리고 주자(朱子)는 주희(朱熹, 1130년~1200년)라고도 하는데, 남송시대 사람이다.

1914년 행정구역 개편, 용담현이 진안군으로 통합되어 현재의 진안군

현재의 진안군은 3개의 행정 구역(진안, 용담, 마령)으로 나누어져 있었던 지역이었으나, 조선시대에 마령현이 진안현에 통합되어 진안현과 용담현의 2개 지역이 되었고, 1914년 행정구역 개편 때에 용담현이 진안군으로 통합되어 현재의 진안군이 되었다.

진안군은 11개의 읍면으로 이루어졌는데, 이 중 진안읍, 상전면, 부귀면 등 진안군의 중부에 해당하는 3개 읍면 지역은 과거 진안현 지역이었으며, 마령면, 성수면, 백운면 등 현재 진안군의 남부 지역에 해당되는 3개면 지역은 과거 마령현 지역이었다. 그리고 북부 지역에 해당하는 용담면, 주천면, 동향면, 안천면, 정천면 등 5개 면 지역은 과거 용담현 지역이었다. 이 중 안천면, 정천면, 주천면 등 유교식 지명이 존재하는 곳은 모두 1914년 이전까지 용담현 지역이었다는 공통점이 있다.

진안군은 백두대간의 금남호남정맥(영취산 ~ 주화산)에 의해서 수계가 남북으로 분리된다. 즉, 마이산을 경계로 북쪽으로 흐르는 물은 북쪽의 금강으로 흐르는 금강 수계에 해당하고, 마이산 남쪽으로 흐르는 물은 남쪽으로 흐르는 섬진강 수계에 해당한다. 북쪽의 금강 수계에는 진안천, 주자천, 정자천, 안자천, 구량천이 있으며, 남쪽의 섬진강 수계에는 오원천이 있다.

진안군의 11개 읍면 중 금강 수계에 해당하는 곳은 8개 읍면 지역이며, 과거 진안현과 용담현 지역이다. 그리고 섬진강 수계에 해당하는 곳은 3개면 지역인데, 과거 마령현 지역이다. 유교식 하천명이 붙은 안자천, 정자천, 주자천은 모두 금강 수계에 속하는 하천들이다.

진안군의 행정구역 변화 및 수계

|

백제 |

통일신라 |

고려 |

조선 |

현재 해당면 |

수계 |

주요하천 |

|

난진아현 |

진안현 |

진안현 |

진안현 |

진안읍, 상전면, 부귀면 |

금강 수계 |

진안천, 주자천 정자천, 안자천 구량천 |

|

물거현 |

청거현 |

용담현 |

용담현 |

용담면, 주천면, 동향면, 안천면, 정천면 |

||

|

마돌현 |

마령현 |

마령현 |

(진안현) |

마령면, 성수면, 백운면 |

섬진강 수계 |

오원천 |

주천면, 정천면, 안천면의 탄생...모두 하천이름 채택

1914년 이전에 용담현 지역(현재의 5개면 지역)은 군내면을 제외하고는 일서면, 일북면, 이남면 등 모두 방위명으로 면명이 구성되었었다. 그러다가 1914년 행정구역 개편 때에 해당지역의 하천명을 따라 주자천이 흐르는 지역은 주천면(일서면+이서면 지역), 정자천이 흐르는 지역은 정천면(일남면+이남면 지역), 안자천이 흐르는 지역은 안천면(일북면+이북면 지역), 그리고 용담현(龍潭縣)이 있었던 지역은 용담면, 동향소(銅鄕所, 구리제품 생산)가 있었던 곳은 동향면으로 면명을 재구성했다. 이와 같이 용담면과 동향면은 행정단위 명칭을 활용했으나, 주천면, 정천면, 안천면은 해당 지역에 흐르는 하천의 이름을 면명으로 활용했다는 차이점이 있다. 이 중 유교의 영향을 받은 면명인 주천면, 정천면, 안천면은 1914년 이전에 모두 용담현 지역이었다는 공통점이 있고, 모두 그 지역의 하천명을 면명으로 채택했다는 공통점이 있다.

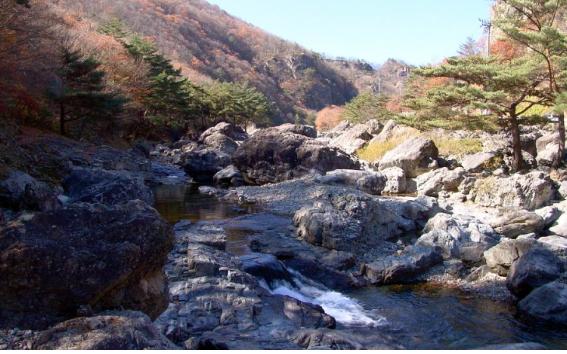

주자천은 진안군 서쪽에 위치하는 운장산(1,125.9m)에서 발원하여 서쪽에서 동쪽 방향으로 흘러 주천면과 용담면을 통과하여 용담댐으로 흐르는 약 25km의 하천으로 운일암 반일암(雲日巖 半日巖) 계곡을 통과한다. 정자천은 2개의 물줄기가 합친 것인데 모두 운장산에서 각각 발원하여 부귀면과 정천면을 통과하여 정천면 모정리에서 합류하는 길이 약 26km의 하천이다. 물줄기가 2개라는 것은 정호와 정이 형제를 의미하는 것으로 보인다. 그리고 안자천은 동부의 고산(876m)에서 발원하여 남에서 북으로 흘러 안천면 지역을 관통하여 용담댐으로 흐르는 약 9km의 짧은 하천이다.

주자천, 정자천, 안자천의 3개 물줄기는 용담댐에 의해 수몰된 용담면 월계리 황산마을에서 만난다. 이 곳에는 1667년에 민씨에 의해 만들어진 삼천서원(三川書院)이 있었다(고종 때 철폐됨). 이곳에 서원을 세우면서 삼천서원이라고 이름을 부여한 것은 이미 3개의 하천이 있었고, 3개의 하천이 만나는 이 지점에 서원을 세웠다는 것을 의미한다. 삼천서원에 배향되었던 인물들은 안회, 정호, 정이, 주희, 제갈량이다. 배향되었던 인물들로 봐서는 삼천서원이 세워지기 전에 이미 하천이름으로 주자천, 정자천, 안자천이 있었다고 볼 수 있다.

진안군 주천면 소재지인 주양리에는 주천서원(朱川書院, 1924년 광산김씨의 사(祀)로 설립)이 있는데, 이곳에서는 주희, 여대림, 주잠 등 7인을 배향하고 있다. 특히 이 중 주잠(朱潛)의 호를 따라 ‘청계사’라고 했었다가 주천서원으로 이름이 바뀌었다. 이것은 이곳에 배향된 인물 중에서 특히 주잠의 비중이 크다는 것을 알 수 있다. 주잠은 성리학을 창시한 주희(朱熹)의 증손으로 중국의 남송이 원나라에 시달리자 1224년(고려 고종) 때에 아들 주여경과 7명의 학사와 함께 고려에 망명하여 전라도 나주에 정착한 인물로 신안 주씨의 시조가 되었다. 그러나 주잠 또는 그의 아들인 주여경이 용담 지역과 어떤 관련이 있었는지는 확인하기 어렵다. 진안군지(1992)에 따르면 한림학사를 역임한 인물이 이 지역에 낙향했었다는 기록이 있는데, 주여경의 아들인 주열(朱悅, ?~1287)이 과거에 급제하여 3도의 안렴사와 한림학사를 역임했었다. 주열은 1280년(고려 충렬왕)에 관직에서 물러나고, 1287년에 사망한다. 주열이 관직에서 물러나고 사망하기 전까지(1280-1287) 이 지역에 은거했었을 가능성을 추론할 수는 있다.

그러나 고려에 본격적으로 성리학이 들어온 시기는 안향이 원나라에서 주자서를 옮겨 돌아온 때(1289년)인데, 주잠이 고려에 귀화한 때가 1224년이기 때문에 65년 후의 일이고, 주열이 사망(1287년)한 2년 후의 시점이다. 이 후 논어, 맹자, 대학, 중용이 과거시험의 과목으로 채택된 것은 그 이후의 일이기 때문에 당시의 주잠이나, 주열 등에 의해서 이곳의 지명이 만들어졌을 가능성은 적다고 볼 수 있다. 그러나 이곳의 서원에서 신안 주씨의 시조를 배향하고 있다는 점은 이 곳에 주자천, 안자천, 정자천이라는 지명이 명명된 것과는 밀접한 관련이 있을 것으로 추정된다. 아마도 성리학이 본격적으로 논의되기 시작한 고려시대 말부터 삼천서원이 세워진 1667년 이전이었을 것으로 보인다. 그리고 주잠보다는 한림학사를 역임했던 주열 또는 그 후손의 영향이 있었을 것으로 추정된다.

지역 선비들, 이상적 지역 의미하도록 이름 부여...자연 조건과 이상향의 결합

3개의 하천 중에서 가장 수량도 많고 수려한 자연조건을 갖춘 하천은 주자천(朱子川)이다. 주자천의 자연조건은 이중환의 택리지(복거총론, 산수편)에서 논하고 있는 선비들이 찾았던 이상적인 지역에도 부합한다. 택리지(1751년)에 나타나는 당시 선비들의 이상향은 산수가 좋은 곳은 생리(生利)가 박하기 때문에 이곳에 거처를 두지는 않고, 기름진 땅과 지세가 아름다운 곳에 집을 짓고, 10리 밖 혹은 반나절 길 쯤되는 거리에 경치가 아름다운 산수가 있어 생각날 때마다 그곳에 가서 시름을 풀고, 혹은 유숙한 다음 돌아올 수 있는 곳을 선호했다.

이러한 자연 조건에 딱 맞는 곳은 바로 현재 주천면의 소재지인 주양리 및 신양리에서 상류로 10리 정도에 운일암 반일암(雲日巖 半日巖) 계곡이 있는 이곳이 이러한 조건에 적합하다. 주자천은 무릉리에서 발원하는 물줄기와 대불리에서 발원하는 물줄기가 삼거리에서 만나고 바로 아래에 운일암 반일암이 있어서 선비들이 산수를 즐길 수 있는 최적의 조건을 가지고 있다. 특히 운일암 반일암 계곡은 북쪽의 명덕봉(846m)과 남쪽의 명도봉(863m) 사이에 형성된 약 5km에 걸치는 계곡으로 산수가 수려하다. 정자천과 안자천에 비해서 주자천의 이러한 자연 조건은 3개의 하천 중 으뜸이었기 때문에 주자학을 집대성한 주자의 이름을 부여한 것으로 추정할 수 있다.

그리고 정자천(程子川)은 운장산에서 발원하는 두 개의 물줄기가 정천면에서 합류하고 있는데, 두 줄기의 물줄기가 합류한다는 측면에서 정호와 정이 형제를 의미한다고 할 수 있다. 그리고 안자천(顏子川)은 전체적인 구도에서 붙여진 지명으로 보인다. 즉, 전체적으로 주자천이 먼저 명명되고 각각의 하천 특징에 따라 다른 하천의 이름도 부여된 것으로 보인다.

주자천, 정자천, 안자천의 하천명은 이러한 자연 조건을 반영하여 이 지역의 선비들에 의해 이상적인 지역을 의미하도록 붙여지고 통용되었을 것으로 추정된다. 그리고 이러한 하천명은 1914년 행정구역 개편시에 면명으로 채택되면서 상승효과를 이룬 것으로 보인다. 용담현 지역이었던 이곳은 1914년 이전에 방위에 의해서 면명이 부여된 지역이 대부분이었고, 리명 역시 다른 지역과 달리 마을 이름의 조합이 많았다는 점에서 새로운 지명의 부여가 용이했을 것으로 추정된다.

이상과 같이 진안군에 유교관련 면명이 부여된 것은 1914년 행정구역명의 도입과 그 이전에 부여되었던 3개의 하천명 그리고 주희, 주잠과 주열 등 신안 주씨 관련 인물들, 그것에 맞는 자연 환경 등에 영향을 받아 주자천이 먼저 작명되고 정자천과 안자천의 이름이 부여되었을 것으로 추정된다. 주자천, 정자천, 안자천의 이름 이전에 이 하천들에게는 어떤 이름이 있었을지 궁금하기도 하다. 그리고 이 이름들이 사람들에게 처음에는 어떻게 받아들여졌을지도 궁금하다. 분명 그 이전에 이름이 있었을 건데, 촌스럽다고 더 유식한 이름으로 바뀐 것일까. 이와 같이 지명은 원래의 토속적인 이름을 밀어내고 유교나 풍수, 불교 등의 영향을 받아 더 유식하고 의미를 부여하여 미화하는 지명 대체현상이 일어나기도 하는데, 진안군의 지명이 바로 그런 사례인 것으로 보인다.

주줄산(珠崒山)이 운장산(雲長山)으로 둔갑한 이유

진안군에는 또 하나의 지명이 관심을 끈다. 그것은 바로 진안군 서부에 위치하고(금남정맥) 이 지역에서 가장 대표적인 산인 운장산(雲長山, 1,125.9m)이다. 김정호의 대동여지도(1861년)에는 운장산이라는 산명은 없고, 그 지점에 주줄산(珠崒山)이라고 표기하고 있다. 주줄산은 주화산(珠華山) 또는 주취산(珠翠山)이라고 표기되기도 하는데, 주줄산의 오기로 보인다[珠 구슬 주, 崒 험할 줄].

진안군의 서부 산지는 서부의 완주군과 경계를 이루는데, 노령산맥이라고 불린다. 또한 산경표에서는 백두대간인 장수군 영취산에서 진안군 주화산까지 서쪽으로 뻗어오는 금남호남정맥이 주화산에서 분기하여, 북쪽으로는 금남정맥, 남쪽으로는 호남정맥으로 나뉜다. 운장산은 바로 주화산 북쪽의 금남정맥상에 위치하는 산봉우리이다. 운장산은 중봉(1,125.9m), 금남정맥의 산줄기에 해당하는 서봉(1,110m) 그리고 동봉(1,120m)으로 이루어져 있다.

왜, 언제부터 주줄산이라는 산명이 운장산이라는 이름으로 바뀌었을까? 과거부터 산경표(신경준, 1712~1781)나 대동여지도에서는 주줄산으로 기록이 되다가 언제부터인가 주줄산과 운장산이라는 산명이 동시에 부여되다가, 운장산으로 단일화되는 과정을 겪고, 이제는 주줄산이라는 산명은 사라지고 운장산으로만 불리게 되었다.

이러한 산 이름의 대체과정은 1910년대에 이루어진 일제에 의한 1:50,000 지형도의 제작과정과 밀접하게 관련된다. 즉, 어려운 한자이면서 필사과정에서 오류가 나타나기도 하는 주줄산(珠崒山)이라는 산명 대신 보다 간단한 한자로의 전환 과정에서 나타난 현상으로 보인다. 예를 들면 구이동면(龜耳洞面)에서 어려운 한자인 ‘거북 구(龜)’자 대신에 ‘아홉 구(九)’로 바뀌어 구이면(九耳面)으로 바뀌는 현상과 같은 것이다. 1911년 1:5만 지형도에는 운장산과 주줄산이 동시에 등장하고, 1918년 지형도에는 운장산만 등장하여 이 시기에 산명이 완전 대체된 것으로 보인다.

‘죽도선생’ 정여립의 한이 서린 운장산

그럼 주줄산(珠崒山)은 왜 운장산(雲長山)으로 바뀌게 되었는가? 운장이라는 지명은 어떻게 등장한 것인가? 운장산의 서쪽 기슭에는 오성대(五星臺)라는 곳이 있는데, 이곳에서 송익필(宋翼弼, 1534년~1599년)이라는 인물이 만년에 머물렀다는 이야기가 있고, 운장산의 서봉을 독제봉(獨帝峰)이라고도 하는데, 이것은 송익필이 홀로 밤낮을 가리지 않고 임금을 모셨다고 해서 붙여진 이름이라고 한다.

송익필(宋翼弼)은 1589년 전주와 진안 그리고 김제를 배경으로 하는 정여립(鄭汝立, 1546~1589) 사건과 관련되는 인물이다. 정여립은 전주와 김제 금산면의 제비산 그리고 진안군 상전면의 죽도(竹島, 400m)에서 활동했던 인물이고, 일명 죽도선생이라고도 불리었다. 또한 정여립은 1589년 전주에서 진안 죽도로 피신하던 중 진안군 부귀면 오룡리 다복동 부근에서 자결한 것으로 알려지고 있다. 그리고 송익필은 정철(鄭澈, 1536년~1593년)과 함께 서인계열로 정여립 사건을 일으킨 장본인이다. 당시 진안현감 민인백(閔仁伯, 1552년~1626년) 역시 송익필과 가까운 인물로 진안 부귀에서 정여립을 쫓다가 정여립이 자결하자 시신을 전주 감영으로 옮긴 인물이다. 그러한 송익필의 호가 구봉(龜峯)이고, 자는 운장(雲長)이다. 운장이라는 산명은 여기에서 유래했을 가능성이 높다.

진안 지역에서 존경의 대상이었던 정여립을 축출하는 데에 앞장섰던 송익필의 자가 운장산이라는 산 이름으로 채택되었다는 점이 역사적으로 아이러니 한 부분이다. 정여립 사건 이후

주줄산은 주줄산이라는 산명과 함께 별칭으로 운장산이라는 이름이 사용되다가 1910년대에 운장산으로 완전히 산명이 바뀐 것으로 보인다. 운장산의 동쪽에는 구봉산(九峯山, 1,002m)이 있는데, 이 산은 지형적으로 실제 아홉 개의 봉우리라는 의미에서 나온 산명으로 보인다. 따라서 송익필의 호인 구봉(龜峯)과 직접 관련은 없는 것으로 보인다. 1980년대 백두대간에 대한 관심과 산경표에서의 주줄산이 어디인가에 대한 논란과 산명이 주줄산에서 운장산으로 교체된 원인과 시기에 대한 의문이 제기되기도 했었다.

이와 같이 주줄산(珠崒山)이 어려운 한자였다는 점과 1910년대 1:5만 지형도 제작과정에서의 쉬운 한자로의 대체, 1589년 정여립 사건이 이 지역을 배경으로 전개 되었다는 점과 이 사건과 관련이 있는 송익필의 자가 운장(雲長)이었다는 점 등이 결합되어, 주줄산에서 운장산으로 산명이 바뀐 것으로 보인다.

/조성욱(전북대 지리교육과 교수)

참고 문헌 :

조성욱, 2007, 사회적 영향에 의한 지명 변화의 원인과 과정 –전북 진안군 지명을 사 례로-, 한국지역지리학회지, 13(5), 526-542.