이강록의 세평

모스크바에서 남쪽으로 약 160㎞ 떨어진 야스나야 폴랴나(Yasnaya Polanya)는 톨스토이의 고향이다. ‘빛나는 공터’라는 뜻에 걸맞게 자작나무 숲길을 따라 올라가면 흰색 2층 목조주택이 나타난다. 바로 톨스토이의 생가다. 이곳 그의 서재에는 2만 2천권의 책이 있다. 고스란히 톨스토이의 지적 편력을 보여준다.

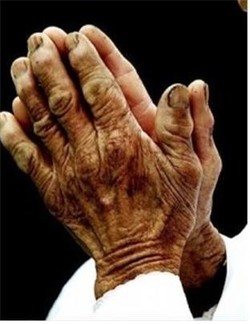

러․일전쟁이 터지자 톨스토이는 80세의 나이에 일본어 공부를 시작했다. 우리 식으로 말해 뒷방 늙은이 되기 딱 알맞은 나이에 배움이라. 이미 10개 국어를 익혔던 그였다. 그럼에도 또다시 배움을 택한 그는 평생 공부하기를 멈추지 않았다.

그래서인지 “우리에게 기쁨을 주는 것은 진리 그 자체가 아니라 진리에 도달하기 위해 우리가 기울이는 노력”이라고 말했던 톨스토이의 심경에 충분히 공감이 간다. 배움에는 나이가 없다고 하지 않던가. 배우려는 욕구는 사람만이 가진 사람만의 특성이다. 만일 톨스토이에게서 지적 욕구가 없었다면? 여든 살의 나이에 배우는 것을 두려워하지 않는 것, 이것이 곧 늙음을 잊을 수 있는 길 아닐까.

10개 국어 능통한데도 80세에 일본어 배우기 시작한 톨스토이

흔히 유명한 사람이 늙으면, 늙었다는 이유 하나로 그저 원로라고 불린다. ‘원로’라고 남발돼 불리는 이 말은 기실 복잡한 속성을 갖는다. 무엇보다 누가 그런 자격을 부여할 것이냐는 문제다. 어떤 사람에게는 원로로 보일지 몰라도 다른 사람에게는 전혀 그렇지 않은, 겉모습만 원로인 이들이 있기 때문이다.

단지 이름이 널리 알려졌을 뿐, 진정 당대의 현실을 걱정하고, 미래를 헤아려 빛을 밝혀준 참 원로가 과연 얼마나 있었던가? 저마다의 주장이 넘치다 못해 분분한 논쟁으로 지금처럼 혼란스러운 시대라면 더욱 잣대가 엄격해질 수밖에 없다.

그저 나이가 많은 이를 대접하려는 뜻에서라면 굳이 원로라고 부르지 말아야 한다. 다른 호칭도 얼마든지 가능하기 때문이다.

늙음에 대한 확고한 존경의 표현으로는 앞에 ‘노(老)’라는 접두어를 붙이면 된다. 정치인이라면 노정치인, 사업가면 노사업가, 시인이라면 노시인, 교수라면 노교수 하면 된다. 그런 것을 지나치게 높여주다 보니 웬만하면 원로고 어지간하면 어른이다.

어떤 분야의 정상을 부르는 지칭은 약간씩 결이 다르다. 물론 거기에는 나이와 적절히 연관돼 있다. 학식이나 어떤 전문적인 분야에서 뛰어난 사람은 거벽(巨擘)이라고 한다. 거장의 뜻이라고 보면 된다. 또 세상 사람으로부터 가장 존경을 받는 사람을 태두(泰斗)라 이른다. 이들은 주로 전문성을 위주로 나누는 평가다. 반면 나이가 많아 덕망이 높고 경험이 풍부한 사람은 기숙(耆宿)이라고 부른다. 원로와 뜻이 상통한다.

증자(曾子)는 “조정에서는 벼슬만한 것이 없고 시골 마을에서는 나이만한 것이 없으며 세상을 돕고 백성들의 어른 노릇하기에는 덕(德)만한 것이 없다(朝廷莫如爵 鄕黨莫如齒 輔世長民莫如德)”고 했다. <맹자(孟子)> 공손추(公孫丑) 하편에 나온다.

우리가 흔히 나이다툼을 할 때 ‘향당이 막여치’야 하고 내세우는 밑바탕이다. 하기는 요즘엔 ‘노슬아치’라는 말도 나와 있다. 노인에 벼슬아치를 합성한 말이다.

나이 얘기가 나온 만큼 한 가지 더. “나이가 배가 되면 아버지 같이 섬기고(年長以倍則 父事之), 10년이 위이면 형님으로 모시고(十年以長則 兄事之), 5년이 많으면 어깨를 나란히 해서 따른다(五年以長則 肩隨之)”고 했다. <예기(禮記)> 곡례(曲禮)에 나오는 말이다. 이것이 나이로 상대방을 대접하는 기준이 돼서 이어져 내려왔다. 지금껏 나이가 벼슬처럼 인정받는 근거다. 수평적 평등사회가 아닌 나이를 매개로 하는 수직적 상하구조를 만드는 데는 나이가 이렇게 힘을 발휘했다

연장자 식견·경륜 존중하는 존년상치(尊年尙齒)

나이 든 분들을 존경하고 그분들의 식견과 경륜을 존중해야 한다는데 토를 달 사람은 없다. 이른바 존년상치(尊年尙齒)다. 중국 당나라 초기의 명신 영호덕분(令狐德棻·583~666) 등이 지은 주서(周書) 무제상(武帝上)편이 출처다.[尊年尙齒 列代弘規 序舊酬勞 哲王明范] 존로상치(尊老尙齒)로도 알려져 있다. 동양권 문화에서 나이대접에 소홀했다가는 기본 매너가 없는 사람으로 외면당하기 딱 알맞다.

연장자를 대우하는 이런 관습은 퍽 오래됐다. 3대 유리왕부터 16대 흘해왕 때까지 썼던 신라 왕호 ‘이사금’은 이가 많은 사람, 즉 연장자는 성스럽고 지혜로운 사람[聖智人]이라고 한 데서 유래된 치리(齒理)라는 말이다. 유리왕과 탈해왕이 서로 왕위를 양보하다가 이가 더 많은 유리왕이 먼저 즉위한 다음부터 왕을 이사금으로 불렀다는 설화가 전해내려 온다.

조선시대에는 나이 많은 임금이나 현직에 있는 70세가 넘는 정2품 이상의 문관들이 모여서 놀도록 기로소(耆老所)를 운영했다. 60세를 기(耆), 70세를 노(老)라 한다. 또 국왕이나 왕비 대비 대왕대비 등이 예순 살 또는 일흔 살이 됐을 때, 60 또는 70세 이상자만을 대상으로 기로과(耆老科) 또는 기로정시(耆老庭試)라는 과거도 실시했다. 대표적인 존노상치 제도다. 최초의 기로과는 영조 32년이던 1756년 대비 인원왕후의 70세 때 실시됐다. 53년간 재위하면서 83세까지 살았던 영조는 기로과를 자주 열었다. 왕의 나이가 여러 선비들에게 기회를 늘려준 셈이다. 영조 나이 70, 즉위 40년이 된 1763년에는 대증광시(大增廣試)에 이어 70세 이상을 대상으로 기로과도 열었다. 그 뒤엔 별로 없었다.

추어탕 한 대접일망정 노인 모시고 상치잔치판 벌이는 마을공동체

전남 담양 출신 농부 시인 고재종의 시 ‘한바탕 잘 끓인 추어탕으로’를 보자.

“·……그 벌건, 그 걸쭉한, 그 땀벅벅 나는, 그 입에 쩍쩍 붙는 추어탕으로 상치(尙齒)마당이 열렸는데, 세상에, 원 세상에, 그 허리가 평생 엎드렸던 논두렁으로 휜 샛터집 영감도, 그 무릎이 자갈밭에 삽날 부딪는 소리를 내는 대추나무집 할매도, 그 눈빛이 한번 빠지면 도리 없던 수렁 논빛을 띤 영대 씨와, 그 기침이 마르고 마른 논에 먼지같이 밭은 보성댁도 내남없이, 한 그릇 두 양품씩을 거침없이 비워 내니

봉두난발에, 젓국 냄새에, 너시에, 반편이로 삭은 사람들이, 세상에, 원 세상에, 그 어깨가 눈 비 오고 바람 치는 날을 닮아 버린 그 어깨가 풀리고, 그 핏줄이 평생 울분과 폭폭증으로 막혀 버린 그 핏줄이 풀리고, 그 온몸이 이젠 쓰러지고 떠나 버린 폐가로 흔들리는 그 온몸이 풀리는지, 모두들 얼굴이 발그작작, 거기에 소주도 몇 잔 걸치니 더더욱 발그작작해서는, 마당가의 아직 못 따 낸 홍시알들로 밝았는데,

때마침 안방 전축에선, 쿵짝 쿵짝 쿵짜자 쿵짝 네 박자 속에 사랑도 있고 눈물도 있고 이별도 있다고 하며, 한번 놀아 보장께. 기필코 놀아 보장께, 누군가 추어대곤, 박수 치고 보릿대춤 추고 노래 부르고 또 소주 마시니, 세상에, 원 세상에, 늦가을 노루 꼬루만 한 해 넘어가는 줄도 모르고 한바탕 잘 노니, 아 글쎄, 청천하늘의 수만 별들도 퉁방울만 한 눈물 뗄 글썽이며, 아 글쎄, 구경 한번 잘 하더라니!”

읽으면 절로 흥이 나고 즐거운 이 시에 ‘상치(尙齒)마당’이 나온다. 상치란 이(齒) 즉, 나이를 받들어 모시는 것이니 나이든 노인들을 위해 베푼 잔치마당을 말한다. 가을철 미꾸라지 보양식으로 한데 어우러져 흥겹게 한때를 보내는 풍경이라니. 여기에 등장하는 농군들은 하나같이 가난에 찌들고 농삿일에 지쳤으되 한 대접 추어탕 잔치에 흥을 맡기고 흐드러지는 농투성이들이다. 그러나 존로상치 전통으로 마을공동체의 따뜻한 인심을 나누고 함께한다.

‘이가 다 빠졌으니 이제 아플 일도 없다’고 달관한 선인

지금은 의술이 발달해 치아를 때우고 새로 해 넣고 교정하는 일이 얼마든지 가능하지만 예전엔 이가 빠지면 그저 잇몸으로 살아야 했다.

“지난해 어금니 한 개 빠지더니/올해는 앞니 한 개가 빠졌다/어느새 6, 7개가 빠졌는데/그 기세가 줄어들지 않는구나.” 당송 팔대가 한유(韓愈)의 시 ‘낙치(落齒)’ 중 일부다. 마지막은 이렇게 돼 있다. “어떤 사람은 말하네/이가 빠지는 건 수명이 다한 거라고/나는 말하네. 인생은 유한한 것/장수하든 단명하든 죽는 건 마찬가지.”

시인은 이가 빠지는 것을 두고 인생의 끝을 읽고 있다.

여섯 수로 이뤄진 다산 정약용의 시 ‘노인일쾌사(老人一快事)’에도 이(齒) 이야기가 나온다. 다산은 첫째 시에서 “늙은이 한 가지 유쾌한 일은/ 민둥머리가 참으로 유독 좋아라”라고 눙을 친다. 이어 둘째 수에서 “늙은이 한 가지 유쾌한 일은/치아 없는 게 또한 그 다음이라”고 너스레다. 다산은 마지막에 “유쾌하도다. 의서(醫書) 가운데에서/치통이란 글자는 빼버려야겠네”라고 자위한다. 이가 다 빠졌으니 이제 아플 일도 없다는 말이다.

나이 들어 이 빠지는 게 유쾌할 리 없건만, 이렇게 달관과 해학적인 태도로 세상을 살아가는 것도 좋지 않겠는가. 이(齒)는 건강과 노화, 두 가지를 가늠해 볼 수 있는 잣대다. 노(老)를 쇠퇴나 쇠약이 아니라 애써 노숙과 노련으로 해석하려 하지만 빠진 이가 새로 날 수 없고 만든 이가 온전히 내 이와 같을 리 없다.

오랜 신산스런 세월을 한국인들은 참 악착같이 살아왔다. 악착도 이와 관련된 말이다. 작은이 악(齷)과 이 마주 붙을 착(齪)이 합쳐진 게 ‘악착’이다. 이게 변해 ‘억척’이 됐다. 본뜻은 ‘작은이가 꽉 맞물린 상태’ ‘앙다물어 이가 맞부딪히는 상태’를 가리킨다. 그렇게 우리는 이를 앙다물고 악물고 살아온 게 아닐까?

하지만 나이 많은 것을 밝히기 꺼린 것은 동서양 모두 마찬가지인 모양이다. 미국의 명사 뉴컴 차리라는 사람은 생전에 자기 나이를 숨겨왔다. 그가 세상을 떠나자 관에 명찰을 붙여야 했는데 명찰에 써 넣어야 할 그의 나이를 아는 사람이 없었다. 친구들 역시 “아마 79세일거야”, “아마 그보다 아래일거야”라고 미심쩍어 해서 결론이 나지 않았다. 듣고 있던 장의사가 “저승길에 거짓말을 하면 안됩니다. 정확한 나이를 모르면 ‘초상당한 노인’이라고 쓰겠습니다”고 말했다.

덕망과 위엄을 함께 갖춰야 존경과 대접받아

우리는 예로부터 덕의 기준을 명시하고 그 기준에 따라 행동하는 사람을 존경하고 따른다. 윗사람이나 어른이 갖춰야 할 덕목은 ‘덕위상제(德威相濟)’다. 즉 글자대로 풀면 “덕과 위엄으로 서로 건진다”가 된다. 다시 말해 덕은 위엄으로 건지고, 위엄은 덕으로 건진다는 말이다.

덕과 위엄은 조직을 이끌어 나가는 사람이 갖춰야 할 중요한 덕목이다. 덕만 있으면 사람 좋다는 소리야 들을 수 있겠지만, 위엄이 서지 않는다. 반대로 위엄만 내세우고 덕이 없어도 안 된다. 겉으로는 어쩔 수 없이 견뎌도 속으로는 반발한다. 결국 바른 말 하는 사람은 떠나고 아첨하는 사람만 남는다. 다시 말해 어른으로서 인정받는 원로들이 갖춰야 할 덕목이기도 하다.

그런데 원로라고 하기엔 낯간지러운 사람들이 꼭 원로대접을 받겠다고 설친다. 무엇보다 원로다우려면 출처진퇴를 잘 헤아릴 줄 알아야 한다. 시도 때도 없이, 되나 못되나, 나설 자리 안 나설 자리 가리지 않고 얼굴을 내미는 인사는 원로가 아니다. 그저 체면이나 염치도 모르고 뻔뻔함을 무기로 내세우는 약방의 감초일 따름이다. 그럼에도 노추(老醜)함으로 뭉쳐진 우중충하고 추레한 늙은이들까지 설쳐댄다. 그들이 모두 원로일 수는 없다. 더더구나 단지 나이가 많다는 이유로 상석에 앉을 수는 있을지 몰라도 시민 모두의 존경까지 받아야 할 이유는 없다는 얘기다. 그런데도 조용히 있으면 호호야(好好爺)란 평판이라도 얻으련만 다들 무엇이 그리 자랑스럽다고 설쳐대는지 도무지 모를 일이다. 그러니 젊은이들로부터 손가락질 받는다.

원로들에 대한 존경과 믿음은 어디서 오는가. 오랜 경륜에서 우러나오는 언행이 신뢰감을 주기 때문이다. 원로는 연륜만큼 믿음을 주고 내일을 내다보는 역사의식이 있어야 한다. 또 자신의 말과 행동 하나하나가 자신의 이익과는 관계 없이 다른 이들에게 어떠한 영향을 줄 것인지를 헤아려야 한다. 더구나 자신의 처지와 다른 공동체 구성원들의 아픔이 무엇인지 알고 고통을 함께 나눌 줄 알아야 한다. 이처럼 모든 것을 갖추고 존경받고 덕망을 받는 이가 바로 원로다.

무조건 나이나 기득권만으로 원로행세 하려고 달려드는 꼴불견들이 곳곳에 적지 않다. 하지만 원로란 단순히 세월을 헤쳐 온 연장자만을 말하는 게 아니다. 그렇기에 ‘참 어른’은 더더욱 찾아보기 어렵다. 정치 과잉의 시대, 비정치 분야의 원로들이 스스로 몸을 더럽히지 않으려는 이유도 있겠다. 그렇지만 멀리서 바라만 봐도 힘이 되고 그저 마음속에 떠올리기만 해도 든든한 위안이 되는, 거목과 같은 원로는 분명 우리사회에 꼭 필요하다 .

조직이나 나라가 제대로 움직이려면 원로의 역할이 중요하다. 학식과 덕망, 경륜을 갖춘 원로의 말과 행동은 국민들에게 많은 영향을 미친다. 원로가 제대로 처신해야 사회가 건강해지고 나라가 바로 선다. 누구보다 열심히 땀 흘리고 고민했던 원로들은 이제 정신적 지주로서 사회의 ‘멘토’로서 할 일이 많다. 국가가 위기에 처하거나 반목과 갈등이 심할수록 곧고 바른 발언은 의견 통합과 문제 해결에 큰 역할을 한다.

모름지기 원로라면 <장자(莊子)>의 천도(天道)편에 나오는 착륜옹(斲輪翁)처럼 직언을 마다하지 말아야 한다. 그는 제환공의 으름장에도 전혀 굽힘없이 자신의 소견을 내놨다. 원로란 권력자에게 달콤한 말보다는 꼬장꼬장한 주견으로 거침없이 말할 수 있어야 한다. 오로지 아집으로 똘똘 뭉쳐 제 이익에만 눈멀고 아첨의 말과 글로 세상을 혼탁하게 하는 노회(老獪)한 영감태기들과는 품격이 달라야 한다.

‘루틴’ 갖추는 등 ‘노인의 기술’로 ‘꺼리’ 만들어야

노인의 ‘지혜’는 풍부하다. “두 마리 말 중 어미와 자식을 구분해 보라”는 물음에 “풀을 줘서 먼저 먹는 쪽이 새끼”라고 답하는 게 노인이다. 노인의 슬기를 보여주는 사례는 많다. 자주 인용되는 ‘상속의 지혜’가 그중 하나다. 한 노인이 소 17마리를 남기고 죽으면서 큰아들 1/2, 작은아들 1/3, 막내에게 1/9을 가지라고 유언했다.

아무리 나눠도 답이 나오지 않자 아들들은 동네 어르신에게 답을 구했다. 그는 “1마리를 빌려줄 테니 18마리 중 각각 9마리, 6마리, 2마리를 갖고 남은 1마리는 다시 날 주게”라고 했다. 사람의 판단력과 지혜는 청년기보다 사회경험이 많은 노년기에 더 성숙해진다. 연륜이 쌓일수록 깊어지는 노년의 지혜는 우리 사회의 희망이자 등불이다. 물론 나이 든 사람이라고 해서 모두가 지혜로운 것은 아니다. 늙어서 탐욕을 부리는 노욕이나 노탐으로 인해 시대에 뒤떨어져 ‘꼰대’ 소리를 듣는 것도 무척이나 딱하고 안타까운 일이다. ‘노인의 지혜’ 만큼이나 중요한 것이 ‘지혜로운 노인’이 되려는 노력이다. 그래야 젊은이들에게 희망이 될 수 있다.

언제 부터인가 우리사회에 존경받는 어른이 없다는 말을 자주 듣게 된다. 나이 들어 희망의 등불은 되지 못할지언정 정녕 ‘꼰대’ 소리를 듣지 않으려면 나이가 들어 갈수록 젊은이들과 함께 호흡하며 공감력을 키워가야 한다.

노후생활에서 가장 무서운 적은 무엇일까. 그것은 바로 무료(無聊)다. 지루하고 심심함해서 외롭고 쓸쓸해진다. 사람은 죽는 날까지 할 일이 있어야 한다. ‘산송장’ 이 안되려면 자기일이 있어야 된다. 돈 버는 일만 일은 아니다. 취미도 좋고 레저도 좋고 ‘꺼리’가 있어야 한다. 이를테면 ‘노인의 기술’이라고나 할까. ‘루틴’이 있어야 한다. 사회적 시스템도 중요하지만 루틴을 스스로 만들어내는 것이 곧 자신을 살리는 길이다. 노후의 ‘자기일’ 은 삶의 질을 결정하는 중요한 요소다.

텔레비전 리모콘을 쥐고 소파에 누우면 인생은 종친 것이나 마찬가지다. 오직 늙어 죽기만을 기다리는 인생이 된다.

노인은 노인다워야, 대접받을 수 있어

<논어> 안연편을 보자. 제 경공이 정치에 대해서 공자에게 묻자, 공자가 답하길 “군주는 군주답고, 신하는 신하답고, 아버지는 아버지답고, 자식은 자식다워야 합니다.(君君 臣臣 父父 子子)”라고 했다. 제경공이 말했다. “훌륭한 말씀입니다. 진실로 만일 임금이 임금 노릇을 못하며, 신하가 신하 노릇을 못하며, 아버지가 아버지 노릇을 못하며, 자식이 자식 노릇을 못한다면, 비록 곡식이 있은들 우리들이 그것을 먹을 수 있겠습니까?”

여기에 ‘노인은 노인다워야(老老)’를 대입하면 해법이 나온다. 노인(어른)이 노인(어른)답지 못하니, 흔히들 말하는 나잇값을 못하니 천덕꾸러기가 되고 젊은이들에게 ‘틀딱충’이라는 혐오를 당한다.

그러나 이제 나이 들고 연륜의 여유가 좀 생겼으면 달라져야 한다. 오탁번 시인은 시 ‘늙은이애’에서 이렇게 말했다.

“‘애늙은이’라는 말은 있는데/‘늙은이애’라는 말은/왜 없을까//콩팔칠팔/흘리고 까먹고/천방지방 하동하동/나는 나는/늙은이애!//‘늙은이애’라는 말을/국어사전에 등재는 하지 않고/국립국어원은/낮잠 주무시나?”

이가 있으면 있는 대로, 없으면 없는 대로 ‘늙은이애’처럼 살아가는 것도 현명한 태도다.

노인혐오가 날로 더해가고 너도나도 자신도 노인이 된다는 것을 잊고 있다. 이래서는 ‘어르신’이란 위상이 흔들리는 것을 넘어 아예 설자리가 없다. 사회 전체에게 요구하기에 앞서 어르신들이 스스로 찾아야 할 해답이 있다. 무엇보다 어르신다운 어르신이 되려면 월남 이상재 선생 말씀을 해법으로 삼아야 하지 않나 싶다.

“내가 청년이 되어야지, 젊은이들에게 노인이 되라고 할 수는 없잖나? 내가 청년이 되어야 청년이 (더) 청년 노릇을 하는 것일세.”

마지막으로 톨스토이의 언명을 새겨둔다. “이 세상에 죽음만큼 확실한 것은 없다. 그런데 사람들은 겨우살이는 준비하면서도 죽음은 준비하지 않는다.”

/<사람과 언론> 제4호(2019 봄).

/이강록