김용근의 지리산 문화대간(100)

얼마전 우리나라 광대문화 연구의 대가이신 분이 나의 개인 연구소인 지리산문화자원연구소를 찾아 오셨다. 평생을 광대문화 연구에 매진해 오신 결과물은 후학들의 교본이 되고 있고 광대들의 역할을 꺼내 민초의 삶이 사회공동체의 단단한 접착제였음을 확인 시켜주고 있다.

동학군의 선봉대에 섰던 광대집단의 실체 이야기며 광대들이 빈민구제에 나선 유랑극단 이야기며 거기에 더하여 소리꾼들의 독립운동 참여 이야기로 많은 시간을 같이 하는 날이었다. 나는 동편제 소리꾼들의 독립운동에 대해 살폈던 때가 있었다.

대표적인 소리꾼은 이화중선과 이중선 자매명창이었다. 남원에서 어린시절을 보냈던 두 소리꾼의 짧은 생애는 나라의 독립과 민초들의 삶의 실체가 들어 있었다.

일제 강점기 시절의 신문에 가장 많이 등장한 소리꾼의 기사는 이화중선 명창이 참가했던 유랑극단 협률사의 자선공연이었다 여수에서 수해피해 주민돕기 공연, 포항에서 빈민돕기 공연 등등 수많은 그의 행적의 고리는 독립운동에도 이어져 있었다.

남원 만석꾼의 독립자금을 운반해 주었다는 구전에서부터 소리청에 드나들던 일본 형사들에게서 수집한 국내 독립군 감시망의 수집된 정보를 독립군에게 제공한 일등의 이야기는 수많은 곳에서 채록 되었다.

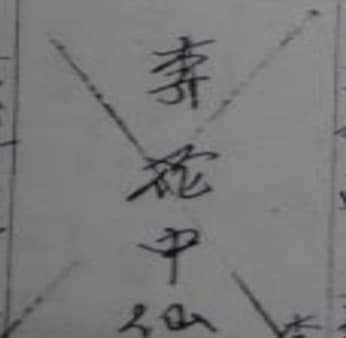

그 두 자매 소리꾼과 국내 독립군비밀 요원들과의 연계 실체는 이중선 명창의 남편 강남중 명창이 김구 선생으로부터 받은 호에 있다.

김구선생으로부터 오현이라는 호를 받은 강남중 명창은 무안을 출생과 생의 연고지로 삼으며 이중선 명창과 인연을 가지게 된 것이 이화중선 명창이 독립군에게 제공해온 일본 형사들의 첩보 수집에서 접촉했던 때였고 그 인연으로 동생을 소개해준 것이 배필의 운명이 된것이다.

나는 그 두 자매명창의 실체를 확인 하기 위해 전국 12개소에 거쳐의 흔적을 넘겼던 기초자료를 중심으로 12곳의 제적부 수천권을 한장씩 넘기면서 마침내 두 자매 명창의 실명과 삶의 여정을 불러낼수 있었다 실로 6년여의 세월이 그 일에 들여졌었다. (중략)

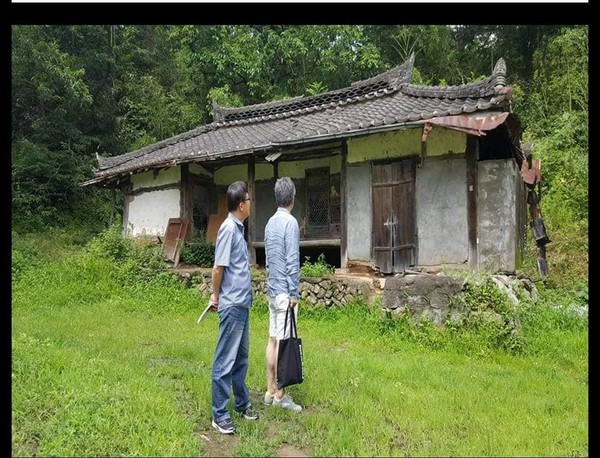

이화중선 명창은 일본에서 동생 이중선 명창은 부안에서 짧은 생을 마감했다. 부안의 매창공원에는 동생 이중선 명창의 묘와 묘비가 있다. 남원의 이화중선 명창은 묘도 없고 거주했던 집도 흔적없이 철거해 버렸다. '역사를 잊은 민족에게 미래가 없듯 문화를 잊은 민족에게도 미래는 없다'며 '역사와 문화가 우리 고을의 정체성이다'라고 너나 없이 마이크 잡고 외쳐대던 십년 끝에는 왜 역사도 문화도 고을 쇠락과 함께 하고 있는지 살펴 볼 일이다.

천년고을 나이 값, 이름 값 해내는 재료는 역사문화이고 그것을 제대로 활용해낼 줄 아는 후손의 영혼이다. 3·1절은 제대로 된 후손 노릇의 존재를 확인하는 날이다.

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)