김용근의 지리산 문화대간(72 )

조선중엽 한 선비가 제주도로 귀양을 가던 중에 지리산 작은 고을을 지나게 되었다. 멀리 마을이 모인 산길 중턱쯤에 이르렀을때 사람들이 큰 나무 아래에서 갑론을박을 벌이고 있었다.

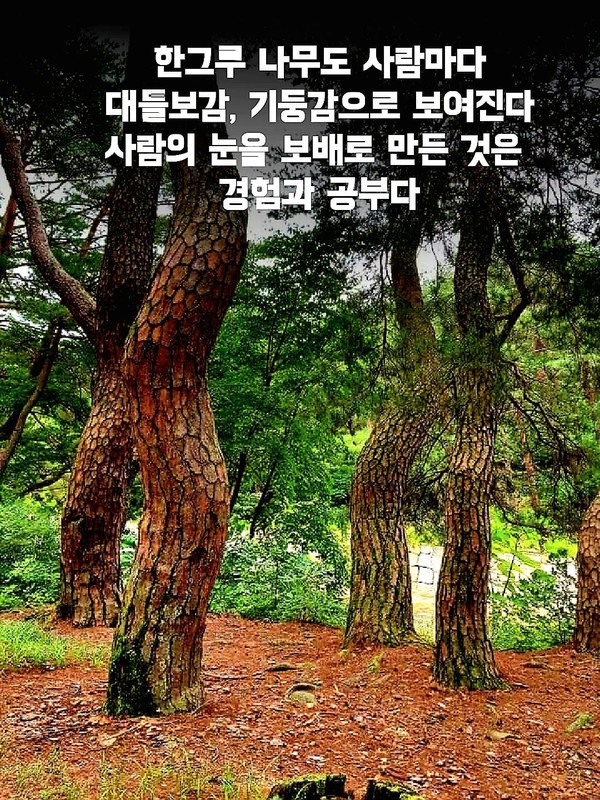

사연은 이랬다. 마을의 어른 문중에서 큰 정자를 짓기로 하고 기둥과 대들보로 쓸 나무를 베러 왔는데 이 나무를 두고 이것은 기둥으로 써야 한다, 아니다, 이것은 대들보로 써야 한다고 사람마다 이구동성이라 나무 크기를 얼만큼 잘라야 할지 서로 다투고 있는 중이라고 했다.

대들보로 써야 하니 작은 토막 두개를 내자는 사람들은 이 나무가 반듯하게 자라지 않고 구불구불해서 기둥으로는 쓸수 없다는 것이었고, 기둥으로 써야 한다는 사람들은 온갖 풍상에 적응하며 자란 나무 몸둥이가 반듯한 것보다 더 단단하다는 선조들의 경험 이치를 들어 기둥감이니 길게 잘라야 한다는 것이었다. 사람들은 그 선비에게 의견을 물었다.

"여러분이 사는 저 마을 앞에 흐르는 강은 구불져 휘감아 돌아가는 곳인데 왜 그 앞에 마을을 만들어 살고 있습니까? 강물이 불어난다고 수해를 입은적 있었습니까?

자연스런 것은 하늘과 땅을 받치는 기둥입니다. 궁궐의 기둥은 나라를 반듯하게 다스려야 하니 반듯한 기둥을 쓰는 것이고 정자는 백성의 소리를 듣는 곳이니 굴곡진 단단한 백성의 마음처럼 자연스러워야 하는 것이지요.

나무가 자랄 때 앞에서 바람이 세게부는 곳이면 뒤로 넘어지지 않으려고 뒤쪽으로 살짝 넘어 자라다가 너무 넘어지게 생겼다 할때는 다시 앞으로 숙여서 자라기를 반복하며 생존을 해가는 것이니 나무 근육이 반듯하게 자라는 나무보다 몇곱절 강할수 밖에 없게 되지요. 그래서 태풍에 맞서야 할 위치에 정자를 지을때는 저 구불구불한 나무가 정자 기둥으로 최고인 것이지요"

골라서 쓰는 행운은 자신의 눈이 보배일 때 얻어진다. 제대로 된 사람이 답인 이유가 거기에 있음이다.

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)