[지방부활시대 ②] 지방소멸 시대

"지방소멸 시대의 가장 큰 희생자는 지금의 청년들이다. 지방에서도 살기 힘들고 서울에서도 살기가 힘들다. 청년들이 정착할 수 있는 지방을 만들어 서울 청년과 지방 청년 모두 행복한 대한민국을 만들어야 한다." -'지방부활시대' 중에서

서울 입성 위해 짐 싸고, 지역사회 차원에서도 적극 독려·지원하는 현상

지방소멸의 주된 요인은 '비수도권 지역'에서 살고 있거나, 살고 싶어하는 젊은이들이 드문 탓이다. 국가적으로는 인구감소 시대에 접어들었지만, 그나마 수도권은 인구가 늘어나고 있다.

수도권 출산율이 높아서가 아니라 지방에서 수도권으로 이주하는 인구 덕분이 다. 그런데 그렇게 수도권으로 유입되는 지방인구 대부분이 19-34세 사이의 청년층이다.

물론 21세기 대한민국에서는 1960년-1970년대의 '이촌향도'나 '무작정 상경'과 같은 청년 인구의 이동 현상은 나타나지 않는다. 대신 지방의 가장 중요한 인재들이 지역의 우수한 고교졸업자들과 대학졸업자들이 서울 입성을 위해 짐을 싸고, 지역 사회 차원에서도 적극적으로 독려, 지원하고 있다.

필자가 소속한 지방대학 학과에도 충청도, 전라도, 경상도 소도시나 읍면 지역 출신 학생들이 여럿 있지만, 오히려 그런 지역 출신 학생일수록 서울이나 수도권에서 일하고 싶어하는 욕망이 강하다.

고향에 취업해서 즐겁게 직장생활하고 배우자를 만나 행복한 가정을 꾸리고 사는 선배들의 이야기를 들려주지만, 그들에겐 고향을 떠나 서울에서 직장생활을 하는 선배들의 이야기가 훨씬 더 매력적이다.

수도권, 산업화 시절 무작정 상경 한 사람들이 정착하며 만든 '괴물'

젊은이들의 도시진출 욕망이 한국 사회에만 국한된 현상은 아니다. 미국이나 유럽 국가 역시 농어촌이나 소도시 지역들은 거의 예외 없이 젊은 인구의 부족으로 활기를 잃어가고 있다.

대도시의 각박한 삶 과 높은 부동산 가격으로 인해 젊은 층의 소도시 정착 확산을 예상한 사람들도 있었지만, 실현되진 않았다. 미국에서 청년층 인구 성장률 이 가장 높은 도시는 수도 워싱턴으로 최근 7년 사이 인구가 82%나 증가했다.

영국 런던의 경우, 도심 아파트 임대료가 치솟아 대부분의 젊은 직장인들이 1시간 이상의 먼 거리에서 출퇴근을 하고 있다. 반면 과거 저렴하게 도심에 주택을 구입했던 중장년층은 부동산 임대 수익으로 여유로운 생활을 하고 있다.

청년들이 대도시로 몰리는 주된 이유는 경제적 요인 외에 문화적, 심리적 박탈감 탓도 크다. 특히 한국의 소도시나 농어촌 지역 청소년 들은 '고립되고 뒤처진다'는 열등감을 갖고 성장하고, 그래서 빨리 탈출하고 싶어 한다.

비록 고시촌과 원룸촌에서 도시 빈민으로 살아 갈지언정, 고향으로 돌아가는 것은 그들에게 상상하기 싫은 선택이다. 고향엔 미래가 없다고 생각하기 때문이다. 과거 60-70년대 시골을 떠나 도시에 정착한 부모 세대처럼 그들도 언젠가는 세련된 도시인이 되리라 꿈꾼다.

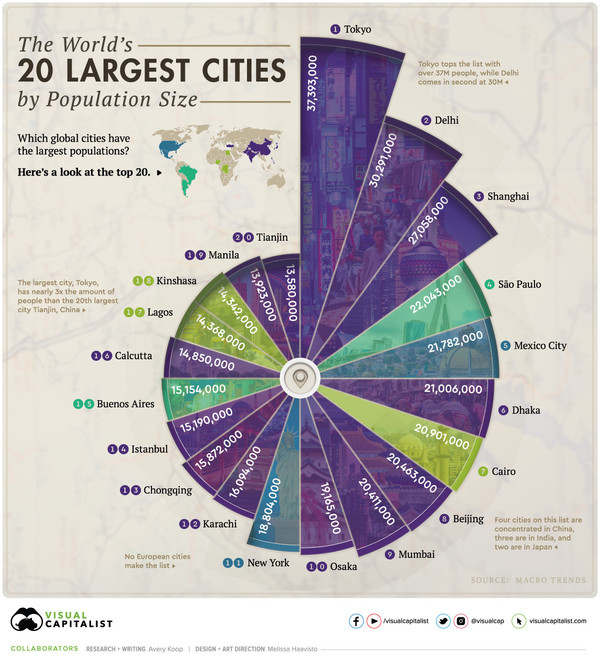

그러나 한국 사회의 대규모 이촌 향도는 후진국의 경제발전 과정에서 발생하는 일시적이고 불가피한 현상이었다. 그래서 지구상에서 인구 1,500만 명 이상의 대도시 지역은 대부분 개발도상국에 위치하 고 있다.

전 세계 20위권 대도시 중 선진국에 속한 지역은 일본의 동경-요코하마, 오사카-교토와 미국의 뉴욕, 로스앤젤레스 등이다. 나머지는 인도네시아, 인디아, 필리핀, 중국, 파키스탄, 멕시코, 브라 질, 러시아, 이집트, 타일랜드, 방글라데시, 아르헨티나, 이란, 터키, 나이지리아 등에 위치한다.

거대도시는 결코 부와 세련됨의 상징이 아니다. 한국의 수도권 즉 서울-경기-인천 지역은 세계에서 4번째로 인구가 많은 도시 밀집 지역이다. 과거 산업화 시절 서울로 무작정 상경 한 사람들이 정착하며 만든 괴물이다.

일자리도 중요하지만 그들이 만족할만한 문화적 조건도 반드시 갖추어야

그런데 50여 년이 지난 지금도 여전히 많은 지방 청년들이 서울로 향하고 있다. 지방에는 그들에게 맞는 일자리도 없고, 삶의 공간으로서 밝은 미래를 기대할 수 없기 때문이다.

미국의 도시계획 전문가 제임스 베이콘은 미국 소도시 들이 산업화 시대의 도시개발 모델을 버리지 못하고 있다고 개탄했다. 단순한 일자리나 값싼 부동산만으로 젊은 층을 지역사회로 유인할 수 없다는 것이다.

일자리 창출과 더불어 살기 좋은 세련된 도시 분위기를 창출해야 한다는 것이다. 젊은 층의 기호에 맞는 상가와 공 원을 도심에 만들라고 권유한다.

그래야 그 지역 출신의 젊은이들을 붙들고, 대도시 생활에 지친 타지역 젊은이들을 유인할 수 있다는 것이다. 지역사회의 미래는 거기에 어떤 사람들이 살고 있는가에 달려있다.

창의적이고 진취적인 젊은 인재가 모여드는 지역사회를 만들려면 일자리도 중요하지만 그들이 만족할만한 문화적 조건도 반드시 갖추어야 한다.(계속)

/장호순(순천향대 신방과 교수)