인물탐구-호생관(毫生館) 최북

300년 전 조선에 한 화가가 있었다. 누군가는 그를 근본도 모르는 광기어린 환쟁이라 꼬집었고, 또 다른 누군가는 못 그리는 것이 없는 조선 최고의 화가라 칭송했다. 정작 그 사내는 그저 자신의 뜻대로 붓을 들어 화폭을 채웠다. 그리고 먼 훗날 자신과 자신의 그림을 알아볼 사람을 기다렸다. 그것이 곧 거기재(居其齋), 즉 ‘내가 그곳에 있었다’고 호를 지은 이유가 아닐까.

그는 누구인가. 바로 자유로운 영혼의 화가 호생관(毫生館) 최북(崔北)이다. 수백년 동안 줄기차게 그가 우리에게 그림으로 말을 건넨다. 내 영혼은 그저 한갓 무지렁이 환쟁이가 아니라고. 그래서 내 그림으로 꽉 막힌 울분과 회한을 토로했노라고.

그는 자의식이 강한 예술가였다. 시서화(詩書畫)를 잘한 지식인으로서 자부심이 높았다. 하지만 중인이라는 신분적 한계에 갇힌 것에 대해서는 강렬한 저항의식을 가졌다. 답답한 현실을 뛰어넘기는 어려워도 빠져나갈 길은 있었다. 그 유일한 탈출구는 오로지 그림이었다. 거기에 대여섯 되의 술은 서러운 영혼을 위무해주는 명약이었다.

불꽃처럼 살다 간 조선의 화가

바람은 휘몰아쳐 커다란 나뭇가지가 한쪽으로 쏠리고, 동자를 데리고 구부정한 모습으로 걷는 나그네, 먼 길에 지쳤는지 지팡이를 끌고 간다. 길옆 초가 사립문 앞엔 검둥개 한 마리가 컹컹 짖어댄다. 가까운 산에 나무들이 삐죽삐죽 앙상하고 뒷산 봉우리들 온통 허옇게 눈을 뒤집어 쓴 채 날카롭게 윤곽만 드러내고 있다.

바로 호생관의 풍설야귀인도(風雪夜歸人圖)다. ‘풍설야귀인’이란, 말 그대로 눈보라 치는 겨울밤에 귀가하는 나그네 아닌가. 몇 개의 선으로 대충 그린 것 같은 나무들이 한눈에 들어온다. 거친 나뭇가지들 다른 어느 화폭에서도 보지 못했다.

이 그림은 조선 시대 어느 화가에게서도 찾아볼 수 없는 독특한 화풍을 보여 준다. 여느 다른 그림들이 안겨주는 포근함, 차분함, 아늑함은 찾아볼 수 없다.

‘풍설야귀인도’는 조선 시대 그림 중 가장 파격적인 느낌을 던져준다. 먼저 선 몇 개로 대충 그린 것 같은 나무들이 한눈에 들어온다. 거개의 산수화들을 보면 대체로 전면의 나무를 상세하게 표현하고 있다. 하지만 ‘풍설야귀인’의 나무들은 몇 개의 굵은 선으로 성기게 묘사했다. 그럼에도 마치 살아 움직이는 듯한 착각을 불러일으킨다. 붓 대신에 손가락이나 손톱에 먹물을 묻혀서 그리는 지두화(指頭畵)여서 그랬을까. 붓그림보다 더 거칠고 억센 표현이 나타난다. 손가락으로 투박하게 그렸지만 당시 상황을 더없이 적절하게 묘사하고 있다.

‘풍설야귀인’은 마치 최북의 일생을 보여 주는 듯하다. 화가로서의 자존을 위해 최북은 스스로 눈을 찔러버렸다. 그리하여 평생을 외눈으로 살았다. ‘조선의 반 고흐’라고나 할까. 물론 화풍 때문이 아니라 기이한 행동 때문이다. 고흐는 격정에 못 이겨 자신의 귀를 잘라 버렸다. 하지만 최북은 하필이면 눈이다. 화가로서 목숨과도 같은 눈을 해하다니. 과연 제정신인가. 하지만 최북은 그렇게 결행했다. 그 꺾을 수 없는 고집 때문에 ‘최북’이었고 ‘최북’으로 살았다. 물론 최북이 고흐보다 엄청나게(140년) 선배이니 고흐가 ‘네덜란드의 최북’이라 해야 마땅하겠다. 그런 최북에게 누가 이러쿵저러쿵 흰소리를 구시렁대겠는가.

“차라리 내가 나를 저버리겠다”

최북은 고집만 드센 게 아니라 자유인이기도 했다. 누구로부터의 구속이나 간섭을 꺼려했다. 그가 눈을 하나 잃게 된 내막은 이렇다. 조희룡의 증언이다.

“한 귀인(貴人)이 권세를 앞세워 그에게 그림을 요구했는데 최북은 이를 거절했다. 이에 귀인이 최북을 협박했다. 그러자 최북은 분노하여 ‘남이 나를 깔보는 것이 아니라 내 눈이 나를 저버리는구나’라며 송곳으로 한쪽 눈을 찔러 애꾸가 되고 말았다. 늙어서는 한쪽에만 안경을 낄 뿐이었다. 세상 사람들은 이같은 행동을 보고 광생(狂生 미치광이)이라고 지목했다.”

자승(自勝)의 벽(癖)이 이 정도면 누가 감히 그를 얕잡아 보겠는가. 그는 하루 대여섯 되씩의 술을 마셔 대 주광화사(酒狂畵師), 즉 술에 미친 화가라 불리기도 했다. 최북은 한곳에 머물지 않고 그림을 팔아 가며 전국을 주유했다. 정처 없이 떠돌아다니던 중 금강산 구룡연(九龍淵)에 이르러서는 절경에 취해 “천하 명인은 천하 명산에서 죽는 것이 마땅하다”며 못에 투신했으나 미수에 그쳤다. 마침 구해

주는 사람이 있어 빠져 죽는 것은 면했다. 이 정도니 그의 광기를 짐작할 만하다. “최북은 성품이 날카로운 칼끝이나 불꽃과 같아서 조금이라도 뜻에 어긋남이 있으면 꼭 욕을 보이곤 했다. 사람들은 모두 그것이 망령된 독(毒)이어서 고칠 수 없는 것이라고 지목했다.”(이규상, 『일몽고』중 「화주록畵廚錄」)

“최북은 사람됨이 격앙(激昂)하고 웬만해서는 꿈쩍하지 않을 정도로 당당하며〔排丌〕, 작은 규범에 스스로 구속되는 일이 없었다,”(조희룡)

“칠칠이는 천성이 오만하여 남의 비위를 맞추려 하지 않았다.”(남공철)

누구는 못된 성미로 봤고 누구는 오히려 굳센 심기라고 묘사하고 있다. 따라서 최북의 여러 일화들은 관점에 따라 신분상의 견해를 달리 한다. 행간의 뜻을 잘 읽어야 진의를 살필 수 있는 경우가 많다.

어쨌거나 최북은 어느 눈 오는 밤에 만취한 상태로 귀가하다 쓰러져 동사한 것으로 전해온다. 눈보라 속을 헤치며 걷는 자신의 그림 속 나그네(풍설야귀인)의 모습에서 자신의 운명을 예감했던 것일까?

거기재(居其齋), 내가 그곳에 있었다

최북은 문예부흥기 시대를 치열하게 살다 간 화가였다. 문학과 예술이 꽃피운 18세기 중엽, 이 시대의 지식인들은 시서화(詩書畵) 삼절(三絶)을 갖추는 것을 최고의 덕목으로 삼았다. 한미한 가문 출신이었지만, 신분에 구애받지 않고 스스로를 시서화에 있어 독보적인 존재라 일컫고 그 누구에도 굽히지 않았던 화가, 자신의 뜻대로 붓을 들어 화폭을 채운 화가, 최북 그가 그곳에 있었다. 자호를 거기재(居其齋)로 삼은 것도 그런 숨은 뜻이 있어서일 테다.

그림에 얽힌 다음 얘기는 작품에 대한 긍지와 화면 구성에 대한 자신 나름의 생각을 드러내준다.

“그림이 잘 되어 득의작인데 주는 값이 적으면 문득 화를 내며 욕하고는 그 그림을 찢어 없앴다. 반대로 그림이 잘못되었는데도 그림 값을 많이 주면 껄껄 웃으면서 주먹으로 그 사람을 밀며 그림 값을 도로 주어 문 밖으로 내보내고는 다시 손가락질하며 “저 녀석은 그림 값도 모르네”라고 했다.”(남공철)

호생관은 산수화를 잘 그려서 최산수라고 불렸다. “어떤 사람이 산수화를 그려달라고 청했는데 산만 가득 그려 구도가 답답해 보였다. 그 사람이 괴이하게 여겨 “왜 물은 안 그리느냐?”고 물었다. 그러자 호생관은 붓을 집어던지고 일어서면서 “종이 밖은 다 물 아니오”라고 쏘아 붙였다.” (조희룡)

최북은 ‘최산수(崔山水)’, ‘최메추라기(崔鶉)’라는 별명을 얻었을 정도로 산수화, 산수영모화, 인물화에 이르기까지 다양한 장르를 다룰 줄 아는 뛰어난 재능을 가진 화가였다. 그가 활동한 18세기 조선 화단에는 중국의 남종화풍을 습득하여 자신만의 화풍을 정립한 문인화가들이 등장했다. 최북은 직업화가로는 보기 드물게 일찍이 남종화풍을 구사하면서도 특출한 기량과 개성을 지녔던 화가라 할 수 있다. 평생 조선의 명승지를 유람하고 자연을 벗 삼아 생활했던 최북은 자신이 체득한 것들을 오롯이 화폭에 담았다.

이학규(李學逵)는 『낙하생고(落下生藁)』에서 최북의 그림 솜씨에 감탄한다.

“호생관의 그림 솜씨는 변상벽과 조영석을 뛰어넘고 특히 대나무와 바위그림에 뛰어나고 화조도를 겸비했네. 지금 이 그림은 장난삼아 그린 것이나 옥으로 족자를 꾸미고 담황색 비단으로 배접을 해야지.

한참 묵적을 어루만지니 벌써 황혼이구나. 안목이 있으면 그만이지 관지가 꼭 있어야 하나. 남쪽 것들 아무래도 그림을 모를 것이니 보물 상자에 능소화 향을 간직하질 바라겠나?

서울을 떠난 지 어느덧 열여덟 해, 화폭을 펼쳐 거듭 보니 호생관이 거기 있구나.

오호라! 호생관의 그림 솜씨는 다시 나지 않는구나.”

당당한 예인(藝人)의 자긍심 호(號)에 담아

최북은 유명세에 비해 생애와 가게에 대해 명확하게 알려진 바가 거의 없다. 당대 손꼽히는 화가였지만 선비화가도 아니고 도화서 화원도 아닌 직업화가였기 때문이다. 최북은 무주 최씨로 알려져 있다. 그의 어릴 적 이름은 식(埴)이었고, 자는 성기(聖器) 혹은 유용(有用)이었는데 훗날 이름을 북으로 바꾸고, 북(北)자를 파자(破字)하여 ‘칠칠(七七)’이라는 자(字)를 지었다. 하여 많은 작품에 칠칠이라는 인장을 찍기도 했다. ‘북’자를 쪼개 칠칠로 만들었지만 단순한 파자는 결코 아니다. 어쩌면 깊은 속뜻이 아닐 수 없다. 칠칠이란 이름 짓기의 숨은 뜻을 찾아보자.

우선 ‘칠칠’은 칠칠이·칠뜨기·못난이·바보·병신처럼 행동거지가 보잘 것 없다는 초라한 행색을 뜻한다. 또 7×7=49로 죽은 사람의 운명을 상징하는 숫자이기도 하다. 그러나 칠칠은 당나라의 유명한 신선 은천상(殷天祥)의 호다. 이 신선은 아주 유명해 『태평광기』 신선 항목에 인용된 「속선전(續仙傳)」에 일화가 기록돼 있다. 은천상은 스스로를 칠칠이라고 하고 다녀 세상 사람들이 그를 칠칠이라고 불렀다. 그는 날마다 술에 취해 ‘경각 사이에 술을 빚고 제철 아닌 꽃을 피우네’라는 노래를 부르고 다녔다. 나중에 그는 가을에도 진달래꽃을 피웠다.

최북은 은칠칠의 호를 빌려 중의적으로 사용했을 것으로 여겨진다. 조선시대 후기 학자이며 최북과도 교류가 깊었던 이용휴는 『탄만집』 「최북의 금강산 그림에 붙인 글/ 題楓嶽圖」에서 ‘은칠칠은 때도 아닌데 꽃을 피우고/ 최칠칠은 흙이 아닌데도 산을 일으켰다./ 모두 경각 사이에서 한 일이니 기이하도다.’라고 기록해 최칠칠을 은칠칠과 연결지었다.

최북은 틀림없이 칠칠이란 이름에서 현실적 조건에 구애받지 않고 마음대로 꽃을 피우는 신비한 능력을 연상했을 것이다. 때문에 무에서 유를 창조하는 인간이라는 암시로 읽을 수 있는 명명이다. 이것은 최북의 그림이 현실의 충실한 모사보다 사의(寫意)에 기울고, 주제 또한 속된 세상을 벗어나 자연에 접근하는 것과 연결된다. 최북의 서민적 체취를 ‘칠칠’에서 읽는 게 틀리지는 않지만 지나친 감이 없지 않다. 더욱이 최북 본인의 의도는 본래 다른데 있었다. 미천한 신분의 못난 놈임을 반항적으로 드러낸 뜻이 그것이다. 극단적인 자기 비하를 공공연하게 드러냄으로써 불합리한 신분제도에 대한 항의의 의사표시를 한 것 아닐까.

또한 호는 호생관(毫生館)을 비롯하여 거기재(居其齋), 삼기재(三奇齋), 성재(星齋) 등을 다양하게 남겼다. 이중 삼기재라는 호는 ‘시서화에 모두 능한 사람’이라는 의미를 담고 있어 최북이 품었던 당당한 예인의 자긍심을 잘 보여준다.

‘붓(毫)으로 먹고 사는 사람’이라는 뜻의 호생관(毫生館)이란 호는 스스로 지었다. 다른 면으로는 ‘터럭같은 인생살이’라는 뜻으로 인생무상, 덧없음의 뜻도 있었을 게다. 최북의 행적을 놓고 볼 때 두 가지 뜻 모두가 해당되지 않았을까. 자호란 자기 처지를 비유해서 지어 붙이는 경우가 흔하기 때문이다.

마음이 통한 사람들과 교유

남공철(南公轍)에서부터 실학자 정약용, 중인 출신 화가 조희룡에 이르기까지 양반과 중인을 막론하고 많은 이들이 그의 삶과 예술에 대해 평했다. 그만큼 당대 많은 사람들이 그의 작품을 애호했음을 알 수 있다. 그러나 순탄치 못한 삶을 살았던 탓인지 그에 대한 기록은 대부분 기이한 행적을 다루고 있다. 금강산 유람 중 구룡연에 뛰어든 이야기나 그림을 거절하며 스스로 눈을 찔러 눈을 멀게 했다는 독특한 일화들은 그의 뛰어난 작품들을 편견없이 보는 눈을 가리게 했다. 하지만 그가 생전에 가깝게 교유했던 인물들의 기록에서는 그의 작품과 의식세계를 보다 상세하게 엿볼 수 있다.

최북의 괴팍한 성격과 미천한 신분 때문에 최북과 접한 사람이 없었을 것 같지만 생각 밖으로 광범위하다. 당대 최고 서예가인 이광사와 함께 놀면서 진경산수화를 그렸고, 당대 최고 시인인 신광수가 그의 그림에 부치는 시 ‘최북설강도가’를 지었다. 당대 재야 최고 학자 성호(星湖) 이익(李瀷)은 그의 일본행에 송별시를 써줬고, 당대 예림 총수인 표암(豹菴) 강세황(姜世晃)이 친구들과 ‘사노회(四老會)’를 결성했는데 이때 ‘아집도(雅集圖)’를 칠칠이 그렸다.

최북과 교유관계를 맺었던 사람들은 대부분이 선비들로, 문화 예술에 조예가 깊었던 문인들이었음을 알 수 있다. 이들은 대체로 당시 정치적으로 소외되었던 남인과 소론계 지식인들이었다. 특히 최북의 그림을 애호하고 지지했던 이익을 비롯한 안산의 여주 이씨 가문의 사람들은 그에게 많은 의지가 됐다. 또한 안산 인근에서 활동한 강세황과 연객(烟客) 허필(許佖), 현재(玄齋) 심사정(沈師正) 등의 문인 서화가들과 글과 그림을 통해 마음을 나누었다. 최북은 시서화를 함께 나누며 지적인 식견을 쌓아갔고, 서로의 화풍에도 많은 영향을 주었다.

그의 그림에 제시(題詩)를 쓰는 등 그와 교류한 인물로는 신광수와 천수경 및 최북의 전기인 ‘최칠칠전’을 남긴 남공철을 꼽을 수 있다. 최북은 이익·이용휴·신광수·신광하·이광사·강세황 등 당시 정치권력에서 소외되었던 남인·소론계 지식인들과 가깝게 지냈다. 문사지식의 표방에 따른 초세적(超世的) 친자연주의의 실천과 함께 사의적(寫意的)인 남종문인화풍을 구사하는 등 시·서·화를 겸비한 조선 후기의 본격적인 직업화가로서 활약했다.

만년에는 박지원·유련·남공철 등 북학적(北學的) 성향을 띤 지식인들 및 여항시인 이단전(李亶佃), 화원 김홍도 등과도 교유했다. 그의 작품들을 보고 최북의 일화를 생각해보면 그가 왜 그리 거칠게 살았는지 공감이 가면서 최북의 한평생에 대해 수긍이 간다. 그 가운데 조희룡은 호생관의 약전을 지으면서 끝에 가서 이런 찬사를 붙였다.

“북풍이 너무도 매섭습니다.(北風烈也)

부잣집 광대 노릇 하지 않은 것은 장하오만은(不作王門伶人足矣)

어찌 그다지도 괴롭게 한 세상을 사셨나요.(何乃自苦如此)”

‘화(化)란 화(畵)이다’라는 독창성

최북은 한미한 가문 출신으로 혹자는 경성의 여항인(閭巷人)이라고도 한다. 그는 그림을 잘 그렸는데, 화법이 힘을 위주로 했기 때문에 가느다란 필획으로 대강 그림을 그려도 갈고리 모양이 아닌 것이 없었다. 이 때문에 자못 거칠고 사나운 분위기를 풍기기도 한다. 특히 메추라기를 잘 그려서 사람들은 그를 ‘최메추라기(崔鶉)’라고 불렀다. (이규상(李圭象), 『병세재언록 幷世才彦錄』중 「화주록畵廚錄」)

최북의 작품 중 하나가 추순탁속(秋鶉啄粟), ‘가을 메추라기가 조를 쪼다’이다. 조 이삭이 탐스럽게 익어가는 개울가 둔덕에 메추라기 한 쌍이 날아들었다. 연녹색으로 알차게 여문 조 이삭만큼 메추라기들도 통통하게 살이 올랐다.

예부터 메추라기는 겸손하고 청렴한 선비를 상징한다. 얼룩덜룩한 깃털이 누더기 옷처럼 보이고, 좋은 거처를 탐하지 않는다고 여겼기 때문이다. 탐스럽게 익어서 고개를 숙인 조 이삭은 겸손의 미덕을 말한다. 그러나 조 이삭과 메추라기가 어우러진 이 그림은 겸손하고 순리대로 살고 싶었던 작가의 바람을 담은 듯하다. 괴팍한 성격과 기행으로 알려진 작가의 내심 한켠에는 이런 순박한 소망이 담겨 있었지 싶다. 조 이삭의 고저장단의 변화, 두 마리 메추라기가 이루어낸 향배의 호응 등이, 메추라기를 잘 그려 당시 사람들이 ‘최메추라기’라고도 불렀던 작가의 화기(畵技)를 가늠하기에 모자람이 없다.

최북이 일찍이 숲 속 나무를 그렸는데 대부분 기괴하여 눈으로 본 적이 없는 것이었다. 누군가 그 점을 지적하자 최북이 웃으며 말했다.

“무슨 상관이냐? 천만 그루 나무를 사람이 어떻게 다 보겠는가? 이런 나무가 산 속에 당연히 있을 것이다. 그림 그리는 화가는 늘 실제 모양과 같게 그리려 한다. 실제 사물은 그림과 닮으려 하지 않는다는 사실을 그들이 어찌 알겠는가? 이것이 바로 그림이 조화에 속하는 이유다. 화(化)란 화(畵)이다”라고 했다.(김기서, 『화초만고(和樵漫稿)』)

화폭에 내 마음을 비추다

나이가 들어가고 다양한 작품을 그림에 따라 최북은 점차 자신의 세계를 반영하는 작품들을 완성했다. 이렇듯 그가 남긴 많은 시의도(詩意圖)들은 유명한 시구들을 그림으로 표현하며 자연과 함께 안빈낙도의 삶을 바랐던 그의 속내를 드러냈다. 이는 바로 조선시대 문인들이 추구했던 이상향이기도 하다. 최북이 단순히 그림만 잘 그렸던 사람이 아니라 시서화 삼절을 겸비하고 문인의 기품을 갖춘 18세기말 지식인 화가였음을 보여주는 대목이다.

18세기 이후 조선의 화단에서는 유명한 시구를 화제로 삼아 표현한 시의도(詩意圖)가 새롭게 부상했다. 정선(鄭敾)을 비롯한 많은 화가들이 시의도를 그렸는데, 대개 중국의 당시(唐詩)를 인용하고 화면 위에 그 시의를 적어 넣는 경우가 많다.

최북은 직업 화가들 중에서도 일찍이 시의도를 구사했다. 그 자신이 시서화에 모두 능했기에 가능한 것이었다. 그는 점차 작품에서 화면에 그림과 함께 들어갈 찬문(讚文)을 중시했고, 화제를 적을 수 있는 위치를 감안하여 화면을 구성했다. 이로써 글과 그림으로 자신의 내면세계와 심상(心想)을 표출하는 작품들을 완성했다.

유홍준의 호생관 시의도에 대한 풀이를 보자. 눈보라 치는 날 돌아오는 사람을 그린 ‘풍설야귀인’에는 거칠 것 없는 필치로 화면 상에 바람이 일어나는 것만 같다.

“빈산엔 사람이 없으나, 물은 흐르고 꽃이 피네(空山無人水流花開)”라는 당나라 왕유의 시를 화제로 쓴 ‘공산무인(空山無人)’은 차라리 하나의 선미(禪味)조차 풍긴다. 옛 사람들은 이런 분위기를 ‘기이하게 빼어나다’는 뜻으로 ‘기절(奇絶)하다’라고 평했다.

‘계류도’는 계곡 한쪽을 조용히 표현하여 그윽한 유현미(幽玄味)가 풍겨 나오는데 하단에는 그의 유려한 행서가 작품의 완성도를 높여주고 있다. 그림 속 글은 최치원의 ‘가야산 독서당에 부친 시’의 뒷 부분으로 그 내용이 그림과 잘 어울리며 호생관 마음의 일단을 보는 듯하다.

세상의 시비하는 소리 귀에 들릴까 늘 걱정하여 (却恐是非聲到耳)

짐짓 흐르는 물로 온 산을 에워싸게 했노라 (故敎流水盡籠山)

조선 중기 이후로 보편화된 수하인물도는 복잡한 세속을 떠나 안빈낙도를 꿈꾸었던 선비들의 의식세계를 잘 보여주는 소재이다. 최북의 작품 중에서도 선비나 선인(仙人)의 모습을 한 인물이 등장하는 인물들을 쉽게 찾을 수 있다.

나무 아래서 책을 읽고, 깨달음을 얻고, 혹은 술에 취해 잔뜩 여유를 부리는 모습에서, 고달픈 세상을 떠나 진정한 문인으로서의 삶을 꿈꾸는 최북의 내면을 엿볼 수 있다.

“나를 알아줄 사람을 기다릴 뿐”

내가 “그대의 그림은 성성이가 술을 좋아하여 꾸짖어도 또한 마시는 것에 가깝지 아니한가. 소식(소동파)이 말하기를 ‘시에서 두보, 문에서 한유, 글씨에 있어서는 안진경, 그림에 있어서는 오도자(吳道子·당나라 화가)에 이르러 고금의 변화가 이루어졌으니, 천하의 잘 하는 것이 모두 갖추어졌다’라고 하였다. 내가 그대의 그림 또한 잘 하는 것이 다 갖추어졌다고 평가하였으니 그대는 주저하지 말라. 사람을 기쁘게 하고 즐겁게 하는 것 가운데 그림만한 것이 없다. 환현(桓玄·중국 진나라 장수)이 전쟁 중에도 서화(書畫)를 지키려고 빠른 배에 실어 놓은 것이나 왕애(王涯·중국 당나라 재상)가 서화를 이중으로 된 벽에 보관하였던 일은 결국 나라에 해를 끼치고 자기 몸을 망치게 하였다. 옛 사람의 고질적인 버릇이 쉽게 고쳐지지 않음이 이와 같다. 가만히 조화옹(造化翁)의 뜻을 헤아려 보니 그대에게 기묘한 재주가 있어 사람들이 그대의 그림을 보배로 여길 것이니, 명월주, 야광벽과 같은 보배를 어찌 가볍게 여기겠는가. 훗날 그대의 그림을 얻는 사람은 보배로 간직할 것이니 주저하지 말라”고 하였다.

칠칠이 말하기를 “그림은 내 뜻에 따른 것일 뿐! 세상엔 그림을 알아보는 사람이 드무네. 참으로 그대 말처럼 오랜 시간이 흐른 뒤에 이 그림을 보는 사람은 그림을 그린 나를 떠올릴 수 있으리. 뒷날 날 알아줄 사람을 기다리고 싶네.” 라고 하였다. 기사년(己巳年1749)의 가을날 9일 (이현환, 『섬와잡저(蟾窩雜著)』 「최북화설(崔北畵說)」)

근본도 모르고 제멋대로인 환쟁이로 손가락질 받던 최북을 당대에 알아보는 사람은 많지 않았다. 하지만 분명 예인(藝人)으로서 당당한 최북의 성품을 존중하고 그와 함께 글과 그림을, 마음을 나눈 사람들이 있었다. 그리고 최북이 세상을 떠난 후 그의 그림을 그리워하고, 그의 삶을 안타까워했던 사람들이 있었다. 그는 먼 훗날이 될지라도 자신의 그림을 알아줄 사람들을 오래도록 기다렸다.

꼿꼿한 성격 뉘라서 말리랴

어느 날 한 귀인의 집을 찾아갔는데 문지기가 그의 성명을 직접 부르는 것이 맘에 걸려 최 직장(直長 종7품)이 왔다고 들어가서 알리자 칠칠이 몹시 화를 내며 말하기를, “너는 어찌하여 나를 최 정승이라 하지 않고 직장이라 하였느냐”라고 하니 문지기가 “언제 정승이 되셨습니까?”라고 했다.

칠칠은 “내가 언제 직장이 된 적은 있었느냐? 기왕에 헛벼슬로 부를 바에야 어찌 나를 정승이라 하지 않고 직장이라 부르느냐?”고 말하고는 주인을 만나지 않고 그냥 돌아가 버렸다. (남공철, 『금릉집』 「최북전(崔北傳)」)

최북은 사람됨이 격하고도 올곧아서 사소한 예절에는 스스로 얽매이지 않았다. 일찍이 어떤 집에서 한 높은 벼슬아치를 만났는데, 그 사람이 최북을 가리키면서 주인에게 “저기 앉아있는 놈은 성명이 무엇인가?”하고 물었다. 이에 최북은 얼굴을 치켜들고 “먼저 묻노니 자네의 성명은 무엇인가?”라고 되받아쳤다. 그 오만함이 이와 같았다.

하루는 최북이 왕족인 서평군과 백금을 걸고 내기바둑을 두었다. 칠칠은 천성이 오만하여 남의 비위를 맞추지 않았다, 칠칠이 한창 상승세를 타고 이기는 판인데 서평군이 한 수 물리자고 청했다. 최북은 바둑판을 쓸어버렸다. 손을 거두면서 하는 말이 “바둑의 근본은 오락인데 물리고 물려주기를 계속한다면 일 년 내내 두어도 한판도 미칠 수 없습니다”라고 했다. 그 후로 다시는 서평군과는 바둑을 두지 않았다.(남공철, 『금릉집』) 구질구질한 것을 못마땅해 한 최북의 참모습이 아닐 수 없다.

한번은 최북이 금강산을 유람하다가 구룡연에 이르러 갑자기 크게 부르짖으며, “천하 명인인 내가 천하 명산에서 죽는 것이 족하다”라 하고, 못에 뛰어들어 거의 구할 수 없을 뻔하였다.

한 귀인이 최북에게 그림을 요구했으나 이루지 못하자 위협하려 하니 최북이 분노하며 말했다. “남이 나를 버리는 게 아니라 차라리 내 눈이 나를 버리는구나!”라고 하며 송곳으로 자신의 눈을 찔러 한 눈을 멀게 하였다. 늙어서는 한 쪽에만 안경을 낄 뿐이었다. 나이 49세에 죽으니 사람들은 칠칠의 징조라고 하였다. 호산거사(조희룡)는 말한다. “최북의 풍모가 매섭구나. 왕공, 세족의 놀림감이 되지 않으면 그만이지, 어찌 이리도 괴롭게 한 세상을 지내는가?” (조희룡, 『호산외사(壺山外史)』 「최북전(崔北傳)」)

이쯤 되고 보면 오기, 기개, 고집, 자만심, 불같은 성미의 호생관이 벌였던 일화들이 어떤 것이었을지 짐작이 되고도 남는다.

술로 세상을 빚은 주광화사(酒狂畵師)

술에 미친 화가를 꼽는다면 단연 최북이다. 수많은 최북의 일화 중에서 가장 먼저 거론되는 것이 술이기 때문이다. 그로 인해 호쾌한 기상을 보이기도 했겠지. 그러나 최북을 두고 혹자는 주객이라 일렀고 혹자는 광생, 즉 미치광이라고 칭했다.

남공철의 금릉집 ‘최북에게 쓴 편지에 답하다’에는 ‘최북이 왔는데 그때 술에 취해서 책상 위의 책들을 마구 뽑아다가 앞에 잔뜩 늘어놓고는 소리를 지르며 술을 토해서 사람들의 부축을 받고 나갔다.’‘마침 술 한병을 얻게 되면 나를 찾아주게나.’의 기록이 있다. ‘최칠칠전’에는 ‘최북은 매일 술을 마셨는데 하루에 주량이 5~6되 정도였으며, 술은 시장의 말 잘하는 어린 술장수에게 사 마셨다.’ ‘최북은 번번이 화첩 종이 비단 등을 팔아서 술을 마련했기 때문에 가산을 탕진하게 됐다.’고 나온다.

이현환의 『섬와잡저』 ‘최북화설’에도 ‘무자비하게 술을 좋아하며 꾸짖어도 또한 마시는 것에 가깝지 아니한가’라 했고, 성해응의 『연경재전집』 ‘최북의 그림을 본 후 붙이는 글’에서 ‘최북은 기방에서 놀기를 좋아했는데 뭇 기생이 그의 말을 감히 어기지 못해 늘 풍류의 주관자가 되었다.’라는 기록이 있다.

박윤묵의 『존재집』에서 ‘그림 값을 얻으면 바로 술을 샀기에’라 했고, 신광하의 『진택문집』 ‘최북의 노래’에서 ‘술 석잔 들어가면 아무 거리낌이 없었네.’ ‘술을 찾아 미친 듯이 노래하며 붓을 휘두를 적엔’ ‘취하여 돌아오다 성 모퉁이에 쓰러졌네’의 기록이 보인다.

이처럼 최북은 술을 무척 좋아해, 그림을 팔아 얻은 돈은 모두 술값으로 써버렸으며,술로 인한 숱한 일화를 남겼다.

그대는 어찌하여 삼장설(三丈雪)에 묻혔는고

최북의 죽음은 삶 못지않게 기이했다. 당대 시인이던 신광하는 최북이 어느 겨울날 술에 취해 돌아오다가 성문을 열어주지 않아 그대로 성벽 아래 잠들었다가 때마침 내린 폭설 속에서 얼어 죽고 말았다고 했다. 그래서 한 많은 최북의 일생과 예술을 두고 ‘최북가’로 애통해 했다.

그대는 보지 못했는가, 최북이 눈 속에서 죽은 것을.

담비가죽 옷에 백마를 탄 이는 뉘 집 자손이더냐.

너희들은 어찌 그의 죽음을 애도하지 아니하고 득의양양하는가.

최북은 비천하고 미미했으니 진실로 애닲도다.

최북은 사람됨이 참으로 굳세었다.

스스로 말하기를 붓으로 먹고사는 화사(畵師)라 하였네.

체구는 작달막하고 눈은 외눈이었네만

술 석 잔 들어가면 두려울 것도 거질 것도 없었다네.

최북은 북으로 숙신(肅愼·만주)까지 들어가 흑삭(黑朔·흑룡강)에 이르렀고

동쪽으로는 일본에 건너가 적안(赤岸)까지 갔었다네.

귀한 집 병풍으로 산수도를 치는데

그 옛날 대가라던 안견, 이징의 작품들을 모두 쓸어버리고,

술에 취해 미친 듯 붓을 휘두르면

큰 집 대낮에 강호가 나타나네.

그림 한 폭 팔고는 열흘을 굶더니

어느 날 크게 취해 한밤 중 돌아오던 길에

성곽 모퉁이에 쓰러졌다네.

묻노니 북망산 흙 속에 만골(萬骨)이 묻혔건만

어찌하여 최북은 삼장설(三丈雪)에 묻혔단 말인가.

오호라! 최북은 몸은 비록 얼어 죽었어도

그 이름은 영원히 사라지지 않으리.

최북이 기행과 일탈만을 일삼은 불만에 찬 사회부적응자이거나 단순한 술주정뱅이 화가는 아니었다. 시에 근거한 그림들을 통해서도 알 수 있듯이 시문과 소설 등 적지 않은 책을 읽었고 스스로 시를 짓기도 했다.

“세상에서는 칠칠을 주객이라는 사람도 있고 화사라고 칭하는 사람도 있으며, 심지어는 미친놈이라고 헐뜯는 사람까지 있다. 그러나 때로는 그의 말이 이치를 환히 꿰뚫어서 쓸 만한 것도 있다. 이단전(李亶佃)이 말하기를 ‘칠칠이 서상기(西廂記)와 수호전 같은 책들을 읽기를 좋아했고 시를 짓는데도 역시 기이하고 예스러워 가히 읊어 볼 만한 데도 숨기고서 내놓지 않았다’고 했다.” (남공철 『금릉집』중 ‘최칠칠전’)

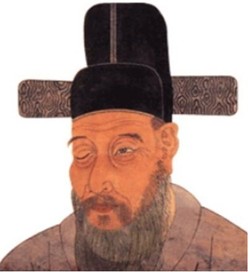

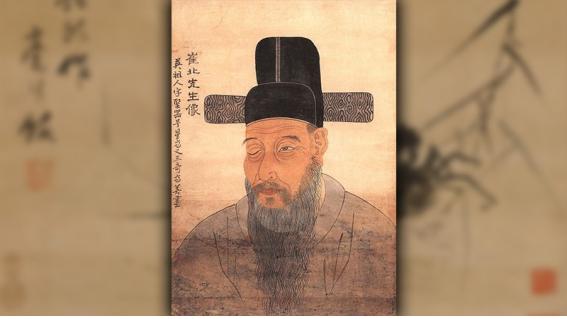

중인이란 신분과는 별개로 세파를 초월한 기인다운 일화를 적지 않게 남긴, 그래서 그림에 앞서 예술가 나름의 시대를 뛰어넘는 자유로운 생활 등 휴먼 스토리가 더 많이 회자되는 최북은 과연 어떠한 외모의 소유자였을까? 작은 키에 애꾸, 거기다가 술꾼, 오만과 독선에 찬 괴팍함 등 곱지 않은 모습이 연상된다.

“최북이 서울에서 그림 파는데 평생 사방 벽이 빈 초가라네. 문 닫고 종일 산수를 그리는데 유리안경에 나무 필통뿐. 아침에 한 점 팔아 아침밥을, 날 저물어 한 점 팔아 저녁밥 드네. 추운 겨울 손님은 해진 담요 위에 앉아 있네. 문 앞 다리엔 쌓인 눈이 세 치나 되네.” ―신광수, 『석북집』중 ‘최북설강도가’

기행의 광화사(狂畵師), 탈속과 기세(氣勢)

“최북의 성품은 칼끝이나 불꽃같아 조금이라도 뜻에 어긋나면 곧 욕을 보이니 사람들이 너나없이 몹쓸 독이어서 고칠 수 없다고 지목했다. 늘그막에 남의 집에 더부살이를 하다가 최후를 맞았다.” ―이규상, 『병세재언록 幷世才彦錄』중 「화주록畵廚錄」

“내가 살펴보니 (김홍도는) 태도가 몹시 단정해 한 폭 그림을 그릴 때 깨달음을 얻는 듯 했다. 최북은 무리 가운데 취해 제멋대로 투덜대고 동료를 업신여기며 스스로 독보라 뽐내는 짓이라곤. 최북이 궁해 죽자 그림 역시 천시되니 때에 따라 물정이 변한다고는 말하지 말라.” ―신광하(申光河) 『진탁선생문집』

최북에 관한 동시대를 같이 산 적지 않은 지식인들의 기록에는 예술가로서의 행적이 잘 드러난다. 그러나 그의 생애를 다룬 글 가운데 최북의 모친이 술집 기생 노릇을 했고, 장돌뱅이 환장이를 따라다니다 그를 낳았다든가, 얼굴이 메추라기와 고양이를 닮아 ‘최순(崔鶉)’이나 ‘최묘(崔猫)’로 불렸다는 이야기, 나이 30이 되어 제도권 도화서에 들어갔다는 등의 이야기는 엄밀한 전거나 검증을 거치지 않고 단지 전설 등 속전에 의한 기술이라는 점을 유의하지 않을 수 없다. (이용엽편저, 「최북의 생애와 예술세계」, 『전북미술약사』,2007)

최북은 만년에 한 눈이 멀었다. 드디어 옛날 끼었던 안경을 착용할 때에는 알 하나를 없앴다. 여기서 그의 성정을 엿볼 수 있다.

언젠가 한 재상가에서 귀족 자제들이 그림을 펼쳐놓고 감상했다. 그들은 똑같이 “나는 그림을 몰라!”라고 말하는 것이었다. 최북이 발끈해서 “나는 그림을 모른다니. 그러면 다른 건 다 안단 말이냐!”라고 했다. 모두들 부끄러워하며 계면쩍게 웃었다. 정약용의 문집 ‘여유당전서보유’ 중 ‘혼돈록’에 나온다.

호생관은 시서화 삼절을 잊지 않은 듯 시작에도 관계했다. 현재 전하는 시편은 천수경(千壽慶) 등이 편찬한 위항시집 「풍요속선(風謠續選)」에 최북의 시 3수가 실려 있다. 천수경은 조선 후기 최대 여항(閭巷)시사였던 송석원시사(松石園詩社)를 주도한 인물 중 하나이며 최북도 이 시사에 참여했던 것으로 알려져 있다. 시 3편은 이렇다.

추회(秋懷)

백록 성가에 해는 비끼었는데(白麓城邊落日斜)/ 누렇게 물든 나무 숲속에 내 집이 있고(數株黃葉是吾家)/ 금년 팔월은 서리가 빨라(今年八月淸霜早)/ 울타리 국화는 아마 빨리 피겠네.(籬菊生心已作花)

야유랑(冶游郞)

백마타고 다리 앞에 서니(白馬橋頭立)/ 봄바람에 버들잎이 지누나(微風落柳花)

/ 동백상에서 채찍을 휘두르니(揚鞭東百上)/ 어느 곳에 창녀의 집이 있느뇨?(何處是娼家)

독작獨酌

한 조각 철원의 달이 (一片東州月)/ 아마 고향에도 밝게 비추겠지 (應知故國明)/ 나그네 생활 몇 년이던가 (幾年爲客在)/ 좋은 계절이면 늘 시름 겹구나 (佳節每愁生)/ 눈 그치자 온 숲이 깨끗해지고 (霽雪通林淨)/ 돌아가는 구름이 골짜기에 가로 걸렸네(歸雲出岫橫)/ 봄바람에 술 익어 향기롭기에 (春風官酒綠)/ 내 마음 달래며 혼자 따른다(斟酌任吾情)

“조선 사람은 마땅히 조선의 산수를 그려야”

현재 남아 있는 그의 작품들에는 인물·화조·초충 등도 포함되어 있으나 대부분이 산수화이다. 그의 괴팍한 기질대로 대체로 치기(稚氣)가 있는 듯하면서 소박하고 시정(詩情) 어린 분위기를 자아내고 있다. 특히 그의 산수화들은 크게 진경산수화와 남종화 계통의 두 가지 경향으로 나누어진다. 진경산수화에서는 ‘표훈사도(表訓寺圖)’에 보이는 바와 같이 정선(鄭敾)의 화풍을 연상시키는 것도 있다.

진경산수에 대하여 최북은 “무릇 사람의 풍속도 중국 사람들의 풍속이 다르고 조선 사람들의 풍속이 다른 것처럼, 산수의 형세도 중국과 조선이 서로 다른데, 사람들은 모두 중국 산수의 형세를 그린 그림만을 좋아하고 숭상하면서 조선의 산수를 그린 그림은 그림이 아니라고까지 이야기하지만 조선 사람은 마땅히 조선의 산수를 그려야 한다.”고 그 중요성을 크게 강조한 바 있다.

‘풍설야귀인(風雪夜歸人)’은 최북의 호방한 개성을 가장 잘 보여주는 작품이다. 특히 새로운 기법으로 심사정, 허필 등 소수의 화가들이 사용했던 지두화법(指頭畫法 손가락 끝에 먹물을 묻혀 그리는 그림)을 구사하고 있다. 화면에는 빠르고도 예리한 필치로 ‘풍설야귀인’이라고 쓰여 있다. ‘풍설야귀인’은 유명한 시구를 그림으로 표현한 시의도로 주목된다. 화면 윗부분에 적은 5자 묵서는 당(唐)나라 유장경(劉長卿)의 ‘봉설숙부용산(蓬雪宿芙蓉山)’의 종구여서, 바로 이 시를 도상화한 것임을 어렵지 않게 알 수 있다. 이것은 시를 짓기도 한 최북의 시문에 대한 이해 정도와 문인 화가로서의 자격 여부를 말할 때 사뭇 긍정적이라 할 수 있다. 때문에 이 그림은 유작 중 명품 반열에 꼽힌다.

최북은 시 구절(날은 저물고 푸른 산은 아득한데/ 날 추워 머무는 초가는 가난하구나/ 사립문 밖엔 개 짖는 소리 들리나니/ 이 밤 눈보라 속에 누가 돌아오는가)에 담긴 내용을 화폭에 제법 충실하게 담아냈다. 여러 작품들 가운데 가장 강렬한 인상을 남기게 하는 작품으로 꼽힌다.

‘한사황정경(閒寫黃庭經)’은 원나라 조맹부의 시 가운데 ‘북쪽 창에 서늘한 바람 불어올 때/한가로이 왕희지의 글씨 한두 장 써보네’ 대목이 쓰여 있다. 부유하지는 않지만 풍류를 즐기는 선비의 단촐한 삶을 그린 것으로 시의 내용을 재현하고 있다. 화면 속 선비의 모습은 마치 최북인 듯 느껴진다. 늘 빈한한 처지로 그림을 팔아 연명했지만 시서화를 즐겼던 자부심 높은 여항화가 최북은 이 시와 그림을 통해서 자신의 모습을 상징적으로 전달하고 있는 것 아닐까?

‘공산무인도’는 가운데에 아무것도 안 그리고 주변만 그려 놓은 그림으로 여백의 철학적 아름다움을 느낄 수 있다. 또한 서치홍포는 무를 파먹는 쥐의 모습을 그렸는데 칠칠이라는 그의 자와 너무도 잘 어울린다. 그리고 괴짜 화가 최북은 손가락, 손톱에 먹을 찍어 그리는 ‘지두화’ 화법을 사용한 것으로도 유명하다.

“조희룡의 『호산외사』 「최북전」에 의하면 최북은 중국 원말 사대가의 한 사람인 황공망(黃公望)을 아주 숭앙했다고 한다. 이 점에서 살펴보면, 최북은 남화 산수에 깊은 이해를 가지고 있었다고 말할 수 있다. 하지만 실제로는 청조(淸朝)화단과 일맥이 통하는 자기 자신의 독특한 산수법(山水法)을 유감없이 구사한 사람이라 할 것이다.”(최순우 국립중앙박물관장)

“‘조어산수’는 광생(狂生 미치광이)이라 불리었던 최북의 모습을 그대로 반영하듯 대담하고 거친 필치, 바른 속도로 그린 간일한 구성, 담청 황색의 대조적인 설채(設彩) 등 중국의 양주팔괴(揚州八怪)에 비견되는 그림이다. 화원임에도 불구하고 문인화에 방불한 격조와 의취가 담긴 수작이다.”(이원복 국립중앙박물관 학예연구실장)

호생관 최북의 그림은 전북 무주에 있는 ‘최북미술관’에서 감상할 수 있다. 그의 그림은 ‘풍설야귀인도’, ‘공산무인도’, ‘서치홍포’ 등 150여 점이 있고, 그중 60점의 영인본이 미술관에 전시되어 있다. /이강록. <사람과 언론> 제7호(2019 겨울).

<참고도서>

무주군, 「붓 하나에 혼을 담은 호생관 최북」, 2013

국립전주박물관, 『호생관(毫生館) 최북(崔北)』, 2012

이용엽편저, 『전북미술약사』, 「최북의 생애와 예술세계」, 2007

유홍준, 화인열전2, 역사비평사, 2001

조희룡, 『호산외사』, 남만성 역, 삼성미술문화재단, 1980

한국정신문화연구원, 『한국민족문화대백과사전』, 1993

국립박물관, 『박물관 전시유물 이야기』, 통천문화사,1995

유홍준, 「명작순례」, 눌와, 2013