[정여립과 대동사상 재조명(3)] 정여립 사건과 송익필의 역할

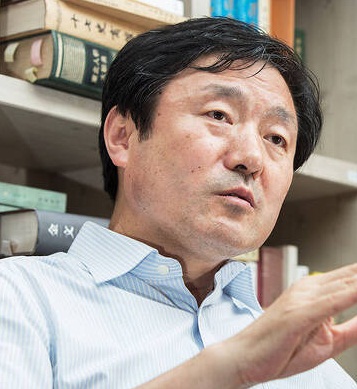

'정여립과 대동사상 재조명' 세 번째 편으로 이덕일 한가람역사문화연구소장(신한대 교수)의 논문 '정여립 사건과 송익필의 역할'을 소개한다.

1. 들어가는 글

정여립 사건, 즉 기축옥사는 여러 모로 의혹이 많은 사건이다. 정여립이 당초 서인이었다가 동인으로 자정했기 때문에 이 사건이 일어났을 때 서인들은 서로 경하하지 않는 자가 없다고 할 정도였다. 그래서 동인의 연루자는 천명에 달했을 정도였다1).

그중에는 도사(都事) 조대중(曺大中)처럼 “정여립이 죽었다는 말을 듣고 눈물을 흘리고 소찬(素餐)했다”는 무고를 받아 고문 받다 죽는 인사들까지 있었다2).

그러나 정여립이 모반했다는 뚜렷한 물증이 없음에도 불구하고 역모가 사실로 인정되어 수많은 사람들이 죽음으로 몰렸다는 사실이다. 여기에는 방계승통으로 평소 명가출신들에 대한 열등감이 있었던 선조가 이 사건을 왕권극대화의 계기로 삼은것이 중요한 계기가 되었다. 그런데 이 사건을 서인들의 정치공작으로 보는 시간이 원래부터 존재했다. 이런 시각에서 중요한 인물이 정철과 송익필(宋翼弼)이었다3).

정철은 이 사건의 수사책임자인 위관(委官)이 되어 수많은 사류를 죽음으로 몰고 갔는데, 이 정철을 사주한 인물이 송익필이란 시각이 당시에도 팽배했다. 특히 정여립의 활동지는 전라도인데, 고변지는 황해도였다는 점이 그의 정치공작설을 말해주는 주요 요소 중 하나였다. 이긍익은 『연려실기술』에서 황해도에서 고변이 이루어진 이유에 대해서 송익필이 황해도 배천(百川)에 있었기 때문이라고 말하고 있다.4)

--------------------------

1) 이건창 저, 『당의통략(黨議通略)』, 이덕일·이준영 해역, 자유문고, 2015, 66쪽.

2) 이현일(李玄逸), 『갈암집』 별집 제6권, ‘통훈대부(通訓大夫) 행 전라도도사 겸 춘추관기주관(行全羅道 都事兼春秋館記注官) 조공(曺公)의 행장 ’

3) 송익필의 인생에 대해서는 이종호, 『구봉 송익필(일지사, 1999)』를 참조할 것. 이종호는 이 책에서 정여립 사건을 당쟁의 산물로 서술하면서도 이산해가 이 사건에서 벗어나기 위해서 송익필을 모함했다고 서술하고 있다.

4) 이건창 저, 『당의통략(黨議通略)』, 이덕일·이준영 해역, 자유문고, 2015, 57쪽.

--------------------------------------------

그러나 송익필이 정여립 사건의 배후였다는 직접 사료는 찾기 힘들다. 설혹 사주설이 사실이라고 할지라도 배후에서 움직였기 때문에 직접 당사자가 기록을 남기지 않으면 사료가 남아있지 않기 때문이다 . 송익필은 양반 사대부로 지내다가 만 52세 때인 선조 19년(1586) 안당(安瑭) 집안의 소송에 의해서 노비로 전락한 인물이었다. 그럼에도 불구하고 서인의 종주였던 율곡 이이·우계 성혼과 교류했고, 이이의 학문을 예론으로 변질시킨 사계 김장생의 스승이었고, 또한 서인의 제갈공명으로도 불렸다. 그래서 정여립 사건을 송익필이 사주했다는 시각이 존재했다. 이글은 이런 시각이 타당한 것인가에 대한 문제의식을 갖고 살펴본 것이다.

2. 황해도에서 먼저 고변한 사건

정여립 사건은 선조 22년(1589) 10월 2일. 황해 감사 한준(韓準)이 올린 비밀 서장(書狀)을 국왕에게 입계(入啓)한 것에서 시작되었다. “황해 감사의 비밀 서장을 입계(入啓)하자, 그날 밤 삼공(三公) 및 6승지를 불러 인대(引對)했는데, 입직(入直)한 도총관(都摠管) 및 옥당(玉堂)이 다 입시(入侍)했다. 안악(安岳)·재령(載寧) 등처에서 일어난 역모 사건을 의논하기 위해서 였다. 선전관과 의금부 도사를 황해도와 전라도 등처로 나누어 보냈는데, 전라도에는 정여립(鄭汝立)이 괴수였다.(『선조실록』 22년 10월 2일)”5) 이처럼 정여립 사건은 황해감사 한준이 비밀장계를 올린 것에서 시작했다.

‘안악·재령 등처에서 일어난 역모사건을 논의하기 위해서’라면서 정작 거명된 것은 전라도의 정여립이었다. 즉 사건의 발생지는 전라도인데 고변지는 황해도였으므로 많은 의혹이 생기지 않을 수 없었다. 서인 이항복(李恒福)이 총재관으로 편찬하다가 북인 기자헌(奇自獻)으로 교체되어 편찬한 『선조실록』에는 그 내용이 아주 소략해 실체를 파악하기 어렵다. 인조반정으로 권력을 장악한 서인들이 효종 때 편찬한 『선조수정실록(이하 선수실록)』은 서인들의 자리에서 이 사건을 서술했다. 『선수실록』의 이 사건의 발단에 대한 내용은 『선조실록』과 조금 다르다.

-----------------------------------

5) 黃海監司秘密書狀, 入啓, 其夜, 命召三公及六承旨引對, 入直都摠管及玉堂皆入侍, 乃安岳、載寧等處, 爲謀逆事也。 分遣宣傳官ㆍ義禁府都事于黃海、全羅等道, 全羅道 鄭汝立爲魁首也。 檢閱李震吉, 以汝立之甥, 令勿入侍, 尋下獄. 『선조실록』, 22년 10월 2일

-----------------------------------------

“황해도 관찰사 한준(韓準), 재령 군수(載寧郡守) 박충간(朴忠侃), 안악 군수(安岳郡守) 이축(李軸), 신천 군수(信川郡守) 한응인(韓應寅) 등이 변서(變書)를 올려 전 수찬 정여립이 ‘ 모반한다.’고 하였는데, 여립이 망명(亡命)하였다.”6)같은 사건에 대한 『선조실록』과 『선수실록』은 여러 점에서 다르다. 『선조실록』은 황해 감사만 올린 것으로 되어 있는데, 『선수실록』은 황해감사 외에 재령·안악·신천 군수 등이 더 가담한 것으로 되어 있고, 『선조실록』은 비밀서장(秘密書狀)인데, 『선수실록』은 상변서(上變書)라고 되어 있으며, 『선조실록』은 ‘안악·재령 등처에서 일어난 역모 사건을 의논하기 위해서’라고 되어 있는데, 『선수실록』은 ‘전 수찬 정여립이 모반’이라고 정여립을 특정하고 있다.

10월 2일 선조가 저녁에 편전에 나가서 신하들에게 “정여립은 어떤 사람인가?”라고 묻자 영의정 이산해(李山海)는 “그의 인품은 모릅니다”라고 대답했고, 우의정 정언신(鄭彦信)은 “그가 독서하는 사람이라는 것만 알고 다른 것은 모릅니다”라고 답했다.7)

선조는 이에 대해 고변의 장계를 상 아래로 던지면서 “독서하는 사람의 소행이 이와 같단 말인가?”8)라고 화를 냈다. 사건의 진상이 밝혀지기도 전에 임금이 고변이 사실이라는 예단을 갖고 대하고 있는 것이었다.

이 때문에 위관 정언신이 정철로 교체되고 귀양 가서 죽었을 정도이니 다른 사람들은 말할 것이 없었다. 송시열이 편찬한 정철의 「연보」9)에는 이렇게 기록되어 있다.

「이때 이산해, 정언신 등이 권력을 고르게 갖고 있었는데, 이발(李潑), 백유양(白惟讓) 등이 의논을 주도했는데, 정여립을 옹호했다. 상변은 율곡 문인들이 한 것이라고 여겨서 정언신은 탑전(榻前:임금의 앞)에서 하늘을 쳐다보고 웃으면서 “정여립이 어찌 역적이 되겠는가”라고 말했다. 또 국청이 열렸을 때 “정대보(鄭大甫:여립)이 어찌 역적이 될 이치가 있겠는가”라면서 고변자의 목을 베어야 한다“면서 국문하려고 했다.」10)

-------------------------------

6) 黃海道觀察使韓準、載寧郡守朴忠侃、安岳郡守李軸、信川郡守韓應寅等, 上變書言: "前修撰鄭汝立謀叛。" 汝立亡命。『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

7) 『국조보감(國朝寶鑑)』 선조 22년(기축)

8) 『국조보감(國朝寶鑑)』 선조 22년(기축)

9) 정철의 연보인 『송강연보』 서문에서 송시열은 문원공 김선생(文元公:김장생), 시남 유공(市南兪公:유계), 문간공(文簡公) 성선생(성혼)의 기록을 토대로 작성했다고 쓰고 있다(『松江集』, 「宋江別集」 卷2」, ‘宋江年譜序(宋時烈)’

10)『松江集』, 「宋江別集」 卷3」 ‘年譜 下’, “時李山海,鄭彦信等秉勻。李潑,白惟讓等主論。營護汝立。以上變爲栗谷門人所爲。彦信於榻前。仰天笑曰。鄭汝立豈爲逆賊乎。又於鞫廳。大言鄭大甫 汝立 寧有爲逆之理。必斬告者。可也。至欲鞫問。”

----------------------------------------------

고변 당시 북인 이산해는 물론 동인 정언신은 정여립에 대한 무고라고 생각했다. 역모사건은 그 성격상 은밀하게 진행되기 마련이라서 전라도의 정여립과 가까이 지내지 않았으면 진상을 알기 쉽지 않았을 것이다. 그런데 전라도에서 진행되는 역모를 전라도의 지방관도 몰랐는데 황해도 지역의 감사뿐만 아니라 재령·안악·신천군수 등의 지방관들이 자세히 알게 되었는지 의문이 아닐 수 없다. 고변은 반드시 고변자가 있어야 한다. 그런데 『선수실록』에서 황해도 백성 중에서 정여립과 연결되었다고 유일하게 제시한 인물이 교생(校生) 조구(趙球)라는 인물이다.

“안악 군수(安岳郡守) 이축(李軸)에게 족제(族弟)인 진사 남절(南截)이 있어서 군 땅에 우거(寓居)하고 있었는데, 민간에서 전하는 말을 듣고 이축에게 고하자 이축이 남절에게 실상을 살피게 했다. 남절이 교생 조구가 항상 정여립의 제자라고 칭하면서 사람들을 많이 모아 술을 마시는데 종적이 평소와 다른 것을 보고 이축에게 고했다. 이에 이축이 몰래 잡아다가 정상을 물었다. 그 집에 여립의 서간(書簡)이 있었는데, 별호를 오산(鰲山)이란 쓴 것이 몇 장이 있는 것을 보았는데 대다수가 호초(胡椒)와 부채를 그 무리에게 나누어 준 것인데 근 1백인이나 되었다. 이축이 이를 가지고 힐문하니, 조구는 속일 수 없음을 알고 역적의 모든 정상을 고발하였다.”11)

이것이 정여립이 역적으로 몰린 전모라면 전모였다. 안악군수 이축의 족제 남절이 정여립의 제자 조구를 신고해서 조사해보니 정여립이 준 편지 몇 장이 있었다는 것이 전부다. 조사해 봤더니 후추와 부채를 그 무리들에게 나누어 준 것이 역모의 증거라는 것이었다. 이 또한 직접 증거는 전혀 없는 정황 증거일 뿐이었다. 그래서 정언신이 하늘을 보고 “정여립이 어찌 역적이 되겠는가”라고 웃을 수 있었던 것이다. 『선조수정실록』은 계속해서 “이축이 신천군수 한응인은 명사로서 조정의 신임을 받을 수 있다고 해서 조구를 신천으로 보내 연명해서 감사 한준에게 장보(狀報)하게 했다12)고 말하고 있다.

이축이 남절을 통해 정여립의 제자라는 조구를 끌어들여 역모로 몰려고 했으나 아무런 물증이 없자 한응인을 끌어들인 것이었다. 그런데 한응인에게 가서 정여립을 역모라고 몬 인물이 조구라는 점에서 이축, 남절, 조구 등의 공작이라고 볼수 있다.

그런데 일개 지방관 들이 중앙의 권력을 잡고 있는 동인들이 비호하는 정여립을 역모로 모는 것은, 아무리 선조가 정여립에 대한 악감정을 갖고 있다고 해도 쉽지 않을 것이었다. 그래서 서인 핵심과 연결되어 이를 기획한 인물이 존재한다고 본것인데, 그 모사가 바로 송익필이라는 의혹이 대두되었던 것이다. 사실 정상적인 경로였다면 이 사건은 무고로 끝났을 것이었다. 그런데 무고로 결론나려던 이 사건을 뒤집은 인물이 정철이었다.

----------------------------------------------

11) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일. “安岳郡守李軸, 有族弟進士南截, 寓居郡地, 聞民間傳說, 告于軸, 軸使截譏察實狀。 截見校生趙球, 常稱汝立弟子, 多聚徒衆飮, 踪跡不類平素告軸, 掩捕問狀。 見其家有汝立書簡, 書別號鰲山數紙, 多以胡椒、扇柄, 分寄其徒, 近百人。 軸詰之, 球知不可諱, 盡以逆狀 發告”

12) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

---------------------

3. 정철과 송익필

정철은 선조 18년(1585) 8월 양사의 논박을 받고 벼슬에서 물러나 고양(高陽)을 거쳐 창평(昌平)으로 돌아가 있던 상태였다13) 선조 19년(1586) 서인강경파였던 조헌(趙憲)이 동인들을 비판하고 정철을 옹호하는 상소를 올렸다. 그러자 선조는 “조헌이 전후에 올린 상소는 모두 송익필 형제의 사주에 따른 것이다”라고 형조에 명해서 조헌을 체포하고 송익필이 종의 신분으로 주인을 배반하고 도망친 죄를 추궁하게 했다14)고 전하고 있다. 송익필 형제란 송익필과 그 동생 송한필을 뜻한다.

그러자 조헌이 선조 19년 10월, “저들이 해서(海西) 사람들이 상소한 것에 대해서 성혼의 촉탁을 받고 송익필이 대신 지은 것을 사용하였다고 하는 말은 더욱 가당치 않습니다.”15)라고 항의했다. 이는 사실 여부를 떠나서 선조도 송익필이 조헌 같은 서인계 인물들을 배후에서 조종할 수 있는 모주(謀主)라고 생각했음을 말해주는 것이다.

서인 중에서 정여립 사건의 발생을 듣고 가장 적극적으로 움직인 인물도 정철이었다. 선조 18년 벼슬에서 쫓겨난 후 판돈녕부사라는 명목상의 지위에서 4년째 울분에 차 있던 때였다. 정철은 선조가 사건 확대를 주도하던 와중인 10월 11일 판돈녕 정철은 경기에서 올라와 숙배한 후에 역적을 체포하는 조치를 취하고 서울을 계엄해야 한다는 비밀 차자(箚子)를 올렸고, 선조는 “더욱 경의 충절을 알겠으니 마땅히 의론하여 처리하겠다.”라고 답했다.16)

선조에게 사건 확대를 부추기는 것으로 그에 대한 선조의 부정적 시각을 ‘충절’로 바꿔놓는데 성공한 것이다. 그런데 정철의 이런 행태는 서인들도 찬성하지 않은 이례적인 것이었다.

-------------------------

13) 『松江集』, 「宋江別集」 卷 2」, ‘宋江年譜 上’

14) 이긍익, 『연려실기술』, 선조조고사본말, ‘정여립의 옥사’

15) 『선조수정실록』 선조 19년 10월 1일 ,‘주학 제독관으로 제수된 조헌이 붕당의 시비와 학정의 폐단을 논한 상소문’16) 『기축록 상(己丑錄 上)』

------------------------------------

송시열이 편찬한 정철의 「연보」는 이렇게 기록하고 있다.

「공(정철)은 장차 변이 일어나리라고 생각해서 김사계(金沙溪:김장생)을 가서 보았다. 공이 말하기를, “(내가) 대궐에 들어가는 것이 어떻겠는가?”라고 묻자 사계는 “임금이 부르는 명이 있으면 괜찮지만 지금 이런 때에 곧장 대궐에 들어가는 것은 형적(形跡)에 불편할 것 같습니다”라고 답했다. 공은 “역적들이 군부를 모해하려고 하는데, 중신(重臣)으로서 국문(國門:대궐문) 바깥에 있으면서 변고를 보고도 들어가지 않는 것을 어찌 의(義)라고 하겠는가? 그대의 말은 피험하는 것이다”라면서 마침내 조정에 들어갔다.」17)

역모사건에 대한 국청은 말 한마디에 목숨이 오가는 자리이기 때문에 새롭거나 확실한 물증이 없이 섣불리 개입할 수 없는 것이었다. 그러나 정철은 ‘역적들이 군부를 모해하려고 한다’면서 김장생이 말리는데도 대궐에 나가서 선조를 격동시키는 비밀차자를 올린 것이었다. 그런데 정철의 「송강연보」에는 송익필과 관련설이 직접 나온다. 정축(丁丑:10월 6일)일에 정철이 자신의 거취를 우계 성혼과 구봉 송익필에게 물었다는 것이다.

거취란 임금의 부름은 없었지만 조정에 나가서 정여립이 역적이라고 것과 서울을 계엄해야 한다는 차자를 올리겠다는 것이었다. 정철의 말에 대해 우계 성혼은 조정에 나가는 것이 부당하다고 말렸지만 송익필은 마땅하다고 찬성했는데, 정철은 송익필의 말을 따라 조정에 나갔다는 것이다.18)

같은 당의 영수인 우계 성혼도 물증이 없는 사건을 가지고 임금의 명이 없는데도 조정에 나가서 사건 확대를 주장하는 것이 무리라고 본 것이지만 천인 송익필은 그렇게 하는 것이 마땅하다고 찬성했다는 것이다. 정철은 송익필의 제자인 김장생이 자신의 계획에 찬성할 것으로 생각했으나 반대하자 다시 성혼과 송익필에게 물은 것이다.

어떻게 보면 송익필과는 이미 결론을 공유하고 있었다고 봐도 과언이 아닐 것이다. 선조는 소명이 없었음에도 대궐에 나타나 역적 체포 확대와 서울 계엄을 주청하는차자를 올린 정철에게 크게 만족해서 그해 11월 8일 그에게 일약 우의정을 제수했고, 나아가 이 사건의 위관(委官)으로 임명했다.19) 이렇게 정철은 스스로 정적인 동인들에 대한 살육자의 자리로 나간 것이다.

정철이 위관으로 임명되자 서인계 시골 유생들까지 나서서 사건 확대를 주장했다. 그해 겨울 광주 진사 정암수(丁岩壽) 등이 이산해 등의 북인들과 정개청 등의 동인들이 정여립과 가깝게 지냈다면서 비난하는 상소를 올렸는데,20) 이에 대해 『기축록 하』의 편찬자는 이렇게 평하고 있다.

-----------------------------------

17) 『송강집 별집 권3』 「부록 연보 하」. “公聞變將入。金沙溪適往見之。公問曰。吾欲赴闕。何如。沙溪曰。自上命招則可也。此時徑入。形跡不便。公曰。逆賊謀害君父。重臣近在國門外。觀變不入。於義可乎。君言乃避嫌也。遂赴朝”

18) 『송강집 별집 권3』 「부록 연보 하」. “丁丑仁聖大妃之喪也。公問去就於牛溪及宋龜峯。牛溪以爲不當入。宋則以爲當入。公從宋說。竟赴闕下。國恤與逆變。無輕重之差。則今答沙溪之言。卽昔從宋說之義也.”

19) 『송강집 별집 권3』 「부록 연보 하」

20) 『기축록 하(己丑錄 下)』, ‘기축년 겨울 광주 진사 정암수 등이 사류를 무함한 소(己丑冬光州進士丁岩壽等誣陷士類疏)’

------------------------------------------

「당시 동서의 당이 크게 심하지는 않았다. 비록 조정의 신하들도 오히려 이처럼 분명하게 알지 못하는데 하물며 먼 지방의 유생이겠는가? 여러 사람을 모함함이 이르지 않은 곳이 없으며 또 그 상소의 말이 극히 흉참하니 모두 말하기를, “정철이 사주해서 송익필이 쓴 것이다” 운운했다.」21)

위관 정철은 사건을 무차별 확대하기 위해서 송익필을 사주해서 상소를 쓰게 했고, 그 상소를 정암수 등이 대신 올렸다는 것이었다. 정여립 사건에서 정철과 송익필은 한 몸이었다는 뜻이다.

나중 선조 40년(1607) 정철을 비난하는 생원 양몽거(楊夢擧) 등은 상소문에서 “(정철이) 마침 기축년의 적신(賊臣) 정여립(鄭汝立)의 변란을 만나 그것을 기화로 삼아 드디어 어진 사람들을 일망타진하는 참극을 일으켰습니다.”22)라고 비난했다.

정철이이 사건을 반대 당파를 살육하는 계기로 악용했다는 것이다. 사실 정철의 행위는 동인들은 물론 중립적인 자리에 있는 사람의 자리에서도 비난과 의혹을 자초할만한 것이었다. 사건의 진실이나 실체를 밝히기 보다는 동인들을 주륙하는 계기로 악용했기 때문이었다. 그런데 정철의 이런 행위의 배후에 송익필이 있었다는 의혹이 광범위하게 일었다. 이런 관점에서 주목되는 것이 조선 후기 이건창(李建昌)의 『당의통략(黨議通略)』의 이 사건 기술이다.

“송익필은 천민으로 태어났으나 재주와 기개가 있어 이이와 성혼이 친구로 사귀었는데 세상에서는 서인의 주모자라고 불렀다. 이때 송익필은 사람들과 방죽을 다투다가 형관(刑官)에게 쫓기는 바가 되어 군색하기가 심해져서 이 사건을 번복시켜 벗어나려고 생각하고 있었다.

이에 성혼과 정철의 문인과 빈객들 중 호남에 사는 사람들과 서로 왕래하며 모의하여 정여립이 모반하려는 정상을 다 얻어 시골사람을 시켜 고변하게 하였다. 정여립은 호남에 살았는데 정여립을 고변한 글은 처음에 황해감사로부터 왔다. 이것은 송익필이 배천(百川)에 가 있었던 까닭이었다.”23)

이건창은 서인에서 갈라져 나온 소론계열 인물이지만 비교적 당파에 치우치지 않고조선의 당쟁사에 대해서 『당의통략』을 집필했다. 여기에서 이건창은 정여립 사건을송익필이 기획한 것으로 서술하고 있다. 이는 이건창 혼자의 생각이 아니라 그가 『당의통략』을 저술하면서 만났던 여러 사람들이나 모았던 사료들을 가지고 도출해 낸 결론일 것이다.

-------------------------------

21) 『기축록 하(己丑錄 下)』, “當時東西之黨不至太甚雖在朝之人猶未知其如是之分明況遐方儒生乎誣毀諸人無所不至且其疏辭極凶且慘皆言鄭澈所嗾宋翼弼所製云”

22) 『기축록 속(己丑錄續)』, ‘정사년 봄 생원 양몽거 등의 소(丁巳春生員楊夢擧等疏)’

23) 이건창 저, 『당의통략(黨議通略)』, 이덕일·이준영 해역, 자유문고, 2015, 57쪽.

-------------------------------

송익필은 어떤 인물인가?

송익필은 중종 29년(1534) 한성에서 송사련(宋祀連)의 아들로 출생했는데, 그 할머니 감정(甘丁)은 안돈후(安敦厚)의 천첩(賤妾)이었던 중금(重今)의 소생이었다. 안돈후의 아들이 우의정을 지낸 안당(安瑭)이었는데, 송사련은 중종 16년(1521) 10월 안당의 아들 안처겸(安處謙)을 역모로 고변24)하는 신사무옥(辛巳誣獄)을 일으켜 공신으로 책봉되면서 천첩 소생이란 신분제의 굴레를 벗었다.

『중종실록』은 고변 당시 송사련이 5품 관상감 판관(觀象監判官)을 역임하고 있었다고 쓰고 있는데25), 송사련은 안당(安瑭)과 사이가 좋지 않은 권신(權臣) 심정(沈貞)에게 아부하여 이 자리를 얻었다고 알려져 있었다.

신사고변 이전 송사련은 비록 서출이지만 적출인 안씨 집안과 관계가 나쁘지 않았는데, 중종 16년(1521) 처조카 정상(鄭瑺)과 공모(共謀)하여 안처겸·안당 등이 심정과 남곤(南袞) 등의 대신을 제거하려 했다고 무고하는 신사무옥(辛巳誣獄)을 일으켰다.

이 무옥으로 안처겸 등 여러 안씨들은 사형당해 멸문(滅門)되다시피 한 반면 송사련은 공신이 되고 당상관으로 승진했다. 그러나 선조 19년(1586) 안처겸의 후손들이 송사를 제기해 안처겸의 역모를 신사련이 무고하고 조작한 사건으로 뒤집으면서 상황이 역전되었다. 안당의 후손인 안정란(安庭蘭)은 사건이 뒤집힌 후 송사련의 무덤을 파서 그 죄를 일일이 대고 도끼로 시체의 뼈를 부수었다26)고 전할 정도로 고변자 송사련에 대한 적개심은 컸다.

역모로 사형 당했던 여러 안씨들은 신원된 반면 송사련의 아들들인 송익필 형제들과 감정의 후손들은 안씨 집안의 사노비로 환속되었다. 안씨 집안의 사노비로 들어갈 수 없었던 송익필은 성씨와 이름을 바꾸어 도피생활에 들어갔다.

안씨들이 그를 추적했겠지만 서인 정승들과 친구로 지내는 그를 체포하기는 쉽지 않았다. 송익필은 신분을 회복하기 위한 방안에 골몰했는데, 이것이 3년 후의 정여립의 옥사를 배후에서 사주한 것이라는 의혹이 일었다. 서인 종주인 율곡 이이·우계 성혼과 친구로 지낸 송익필은 사계 김장생을 비롯해 많은 제자들을 길러 그의 제자들을 구문(龜門)이라고 칭할 정도였다.27)

그런데 송익필이 서인들의 모사란 사실은 새로운 내용이 아니라 정여립 옥사 이전에는 선조도 라고 있던 사실이었다. 조선 중기의 학자인 서기(徐起:1523~1591)는 그문인들에게 “너희들이 제갈공명(諸葛孔明)을 알고 싶으냐. 오직 송구봉을 보는 것이 옳다.”고 말하였다28)고 할 정도로 모략에 능했던 것으로 평가받던 인물이었다.

사건의 발생지는 전라도인데 정작 고변지는 황해도였던 점에 대해서 송익필의 모사라고 생각했던 것이다. 그런데 송익필이 이 사건을 기획한 것이 사실이라면 단순히 그의 기획에 의해 이 거대한 사건이 만들어졌다기보다는 당시 조선 백성들의 왕조에 대한 불만과 특히 서도(西道) 백성들의 왕조에 대한 반감이란 객관적 조건이 존재했다는 점도 염두에 두어야 할 것이다.

----------------------------------------

24) 『중종실록』 16년(1521) 10월 11일.

25) 『중종실록』 16년(1521) 10월 11일.

26) 이긍익, 『연려실기술』, 선조조고사본말, ‘곽사원의 제방송사’, 이긍익은 『괘일록』을 인용해 이 사실을 싣고 있다.

27) 김상헌, 「沙溪書院上梁文」, 『청음집』 제14권. 김상헌은 사계 김장생이 “구문(龜門)의 강장(絳帳)에서 성명(性命)의 근원을 탐구하였다〔龜門絳帳。學窮性命之原〕”라고 말하고 있다.

----------------------------------

4. 정여립의 혁명 사상과 황해도 등 북도 백성들

정철이나 송익필이 이 사건을 기획했다면 이는 정여립이 평소에 갖고 있던 대동사상 등을 이용해 동인정권을 몰락시키려고 했다고 볼 수도 있었다.

『선수실록』은 발생한 사건을 적는 본문이 아니라 사관의 주관적 평을 적는 사관의 평으로 이 사건에 대한 여러 이야기를 자세히 적어 놓았다. 대부분 여러 도참설(圖讖說)을 가지고 정여립이 왕이 되려고 했다고 비난하는 내용들이다.

예를 들면 정여립이 지함두(池涵斗) 등에게 해서(海西:황해도) 지역에 말을 퍼뜨리게 했는데, “정팔룡(鄭八龍)은 신용(神勇)한 사람으로 마땅히 왕이 되어 계룡산에 도읍을 정할 터인데 머지않아 군사를 일으킬 것이다.”라는 따위 말들이었다.29)

그런데 『선수실록』은 “팔룡은 곧 여립의 환호(幻號)인데, 실정을 모르는 자들은 다른 사람으로 알았다.”라고 말하고 있다.30) 정팔룡을 정여립의 환호(幻號)라고 해놓고는 실정을 모르는 사람들은 다른 사람으로 알았다고 했지만 정팔룡이 왜 정여립의 환호인지에 대해서는 설명하지 못했다. 도참서인 『정감록(鄭鑑錄)』을 이 사건에 무분별하게 이용했다는 반증에 불과하다.

『선수실록』은 정여립이 실제 역모를 일으킨 것처럼 여러 사례들을 들어서 묘사했지만 구체적 물증은 하나도 제시하지 못할뿐만 아니라 하나마나한 사례들도 적지 않게 나열했다.

예를 들면 정여립의 형 정여복(鄭汝復)은 정여립이 난을 일으키려는 조짐을 살피고 정여립에게 편지를 보내 그 답신을 증거로 삼아 고변하려 했는데, 정여립이 “그 의도를 알아채고 답서를 보내지 않고 몸소 형의 집에 가서 다른 뜻이 없음을 스스로 변명하니 여복은 감히 고발하지 못하였다”는 것이다.31)

또한 정여립의 사위 진사 김경일(金敬一)이 고부에 있으면서 민간에 전파된 말을 듣고 정여립에게 편지를 보내 물으니 정여립이 답서로 경계하기를, “나를 원수로 여기는 자가 이러한 말들을 지어낸 것이니 절대로 입에 담지 말고 또 문자에 드러내지 말도록 하라.”고 했다는 것이다.32)

정여립의 형과 사위를 끌어들였지만 결국 아무런 물증은 없다는 고백인 셈이다 이처럼 정여립을 모반으로 몬 사건들은 아무런 물증도 없이 ‘아니면 말고’식의 주장들일 뿐이다.

-----------------------------------

28) 이긍익, 『연려실기술』, 선조조고사본말, ‘선조조의 명신’

29) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

30) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

31) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일

------------------------------------

『선수실록』 사관이 구체적 물증도 없이 정여립이 실제 역모를 꿈꾼 것으로 단정하고 ‘아니면 말고’식의 여러 사례를 나열한 데에는 이유가 있었다. 정여립의 사상에 대한 서인들의 예단이었다. 대동사상으로 대표되는 정여립의 이런 사상을 조선 왕조에 대한 북도 백성들의 반감과 연관시켜 전라도에 있는 정여립 사건을 황해도 감사 등이 인지하게 되었다는 나름대로의 논리를 구성한 것이었다.

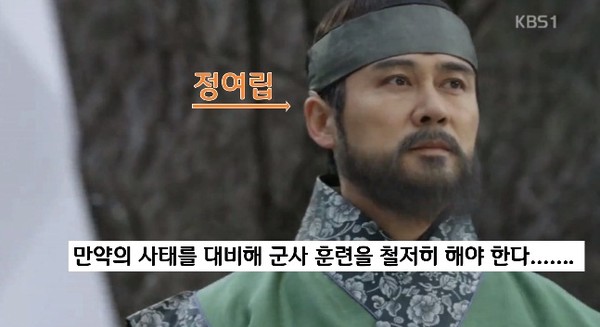

정여립의 사상에 대한 예단이란 정여립이 조선 왕조를 해체하고 새 왕조 건설을 꿈꾼 반역자였다는 것이다. 『선수실록』은 정여립을 신분제 해체를 통해 새 세상 건설을 꿈꾸는 인물로 묘사했다. 『선수실록』은 정여립이 “이웃 고을의 여러 무사, 공사천(公私賤)의 장용(壯勇)한 사람 등과 대동계(大同禊)를 만들어 매월 15일에 한 곳에 모여 활쏘기”33)를 했다고 서술했다.

이웃 고을의 여러 무사뿐만 아니라 공사 천인들까지 대동계에 가입시켰다는 것은 정여립을 신분제 해체를 꿈꾼 역적으로 보는 것이다. 그리고 정여립의 이런 사상에 조선 왕조의 상황에 대한 백성들의 반감, 특히 황해도를 비롯한 북도 지역 백성들의 반감이란 객관적 상황을 연결시커 정여립의 역모를 사실로 모는 것이었다. 『선수실록』은 북계(北界) 백성들이 반란을 생각하는 조짐이 있는 것을 보고 (정여립이) 드디어 그들과 반란을 도모하기로 결의했다34)고 쓰고 있다.

또한 ‘해서(海西)는 풍속이 완악(頑惡)한데다가 일찍이 임꺽정(林巨正)의 난리가 있음을 보고 황해 도사(黃海都事)가 되기를 청하였으나 이루지 못하였다.’면서 그래서“안악(安岳) 사람 변숭복(邊崇福)·박연령(朴延齡), 해주(海州) 사람 지함두(池涵斗) 등과 몰래 서로 교결하여 돌려가며 꾀니 응하는 자가 수백 명이나 되었다.”라고 비난하고 있다.35) 반역 사상을 갖고 있던 정여립이 반란을 꿈꾸는 황해도 사람들에게 의도적으로 접근했다는 것이다. 『선수실록』의 사관들은 이때 “해서에 떠도는 말이 자자했다”36)면서 아래와 같은 말을 적시하고 있다.

“호남 전주 지방에 성인이 일어나서 우리 백성을 구제할 것이다. 그때에는 수륙(水陸)의 조례(皀隷)와 일족·이웃의 요역(徭役)과 추쇄(推刷) 등의 일을 모두 감면할 것이고 공·사천과 서얼(庶孽)을 금고(禁錮)하는 법을 모두 혁제(革除)할 것이니 이로부터 국가가 태평하고 무사할 것이다.”37)

---------------------------------------

32) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

33) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

34) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

35) 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

36) “於是 海西行言藉藉”, 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

--------------------------------------------

『 선수실록』은 “어리석은 백성들이 그 말을 듣고 현혹되어 왁자하게 전파하였다.”라고 전하고 있다. 황해도 백성들은 조선 왕조의 신분제와 각종 요역에 크게 고통 받고 있어서 성인이 나타나 민중들을 구원해줄 것을 바랐는데, 그 인물이 전라도의 정여립이었다는 것이다.

그래서 『선수실록』은 “호남의 사인(士人)들도 더러는 여립이 장차 군사를 일으키려고 도제(徒弟)가 그 사이에 왕래한다는 말을 전해 들었는데 승도(僧徒)와 무뢰한이 뒤섞여 거처하고 남녀가 분별이 없음을 보고 크게 의심하였다.”38)라고 황해도의 이런 분위기와 신분제에 구애받지 않았던 정여립의 성향, 즉 공사천을 대동계에 입계시키고, 승도와도 교결한 것 등을 결합시켜 황해도 감사 등이 전라도 정여립의 행태를 알 수 있었다고 연결시킨 것이었다.

5. 정여립 사건의 또 다른 수수께끼

선조 22년 10월 15일, “황해도의 죄인 이기(李箕)·이광수(李光秀) 등이 정여립과 반역을 공모한 사실을 승복하여 군기시(軍器寺) 앞에서 행형(行刑)하고 뒤에 당고개(堂古介)에서 교수(絞首)하였다.”39)는 기록이 있다. 이때는 정여립이 아직 체포되지 않았을 때였다. 『선조실록』 22년 10월 7일자는 의금부 도사 유담(柳湛) 에 따르면 정여립은 도주했다고 입계했다.40)

선조는 대신 및 포도대장을 불러서 체포할 계책을 논의한 후 전주 부윤 윤자신(尹自新)과 판관 나정언(羅廷彦)에게 말과 군관을 주어 출발시켰는데, 서경(暑經)41)까지 생략할 정도로 급한 명령이었다.

다음 날 사간원은 정여립을 놓친 선전관과 금부도사의 나국(拿鞫)을 청했고 선조는 받아들였다.42) 그리고 10월 15일 황해도 백성 이기·이광수 등이 정여립이 체포되기도 전에 사형당하고, 17일에는 황해도 안악(安岳)의 수군(水軍) 황언륜(黃彦綸), 방의신(方義臣) 등이 사형당했는데, “정여립의 집에 왕래하며 반역을 공모한 사실을 승복했다”43)는 것이었다. 이 또한 정여립이 잡히기 전에 죽여버린 것이었다.

------------------------------------

37) “湖南全州地, 當有聖人作興, 拯濟吾民, 則水陸皂隷、族隣徭役、推刷等役皆蠲免, 公私賤、庶孽禁錮之法皆革除, 自此國家太平無事”, 『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

38) “湖南士人, 亦或傳聞汝立將擧兵, 徒弟往來其間, 見其僧徒、光棍, 混雜居處, 男女無別, 大以爲疑”,『선조수정실록』, 22년 10월 1일.

39) 『선조실록』 선조 22년 10월 15일 “黃海道罪人李箕、李光秀等, 鄭汝立同謀叛逆承服, 行刑于軍器寺前, 隨後絞于堂古介”

40) 『선조실록』 22년 10월 7일, “義禁府都事柳湛書狀, 鄭汝立逃走事, 入啓”

41) 서경이란 관직을 임명할 때 대간(臺諫)이 관직에 적당한 지 조사하고 동의하는 절차를 말한다.

42) 『선조실록』 22년 10월 7일, “司諫院啓, 賊臣鄭汝立失捕, 宣傳官ㆍ禁府都事, 請竝拿鞫. 答曰, 依啓.”

43) 『선조실록』 22년 10월 17일, “安岳水軍黃彦綸、方義臣等, 往來鄭汝立家, 同謀叛逆事, 承服伏誅”

---------------------------------------

역적 사건의 경우 주모자를 체포해 사건의 전모를 파악한 후에 연루자를 처벌하는 것인데, 이 사건은 주모자가 체포되기도 전에 연루자를 먼저 죽여버린 것이었다. 마치 정여립이 체포되어 사건의 실체가 드러나기를 두려워한 듯한 처사였다.

황언륜 등이 사형당한 17일 선전관 이용준·내관 김양보 등이 진안 죽도에서 정여립을 체포하려 하다가 자결하는 바람에 실패하고 그 아들 정옥남(鄭玉男)만 체포해왔다. 역적 체포에 내시를 지휘관으로 보낸 것 역시 특이한 일이었다44).

그런데 이때 진안 현감 민인백은 정여립의 자를 부르면서“대보(大甫)! 내 말을 들으시오. 조정에서 대보에게 다른 마음이 없었음을 알 것이니 지금 바로 명에 따라 나아가서 스스로 변명하시오.”라고 권유했지만45) 스스로 자결했다. 『선조실록』은 정여립의 체포 상황에 대해서 이렇게 묘사하고 있다.

「선전관 이용준(李用濬)·내관(內官) 김양보(金良輔) 등이 정여립을 수토(搜討)하기 위하여 급히 전주(全州)에 내려갔다가, 정여립이 그 아들 옥남(玉男) 및 같은 무리 두 사람이 진안(鎭安) 죽도(竹島)에 숨어 있다는 말을 듣고 군관들을 동원시켜 포위 체포하려 하자, 정여립이 손수 그 무리 변사(邊涘)를 죽이고 아들을 찔렀으나 죽지 않자 스스로 목을 찔러 자살하므로, 그 아들 옥남(玉男)만을 잡아 왔다.」46)

그런데 『선조수정실록』과 정철 「연보」에 따르면 선조의 친국에 정옥남은 “모주는 길삼봉”이라고 대답했다. 선조의 친국에서도 정여립이 역적의 수괴라는 증거는 나오지 않았던 것이다. 그럼에도 불구하고 정여립 사건을 역모로 단정짓고 그 진압을 축하했다.

“역적 정여립이 복주(伏誅)되었다 하여 권정례(權停禮)로 축하를 받은 뒤에 백관에게 가자(加資)하고 잡범 사죄 이하를 사면했다.47) 정여립의 시신을 군기시 앞으로 끌고 와서 능지처참하고48) 축하하는 것으로 이 사건을 종결지었다.

---------------------------------

44) 『선조실록』 22년 10월 17일.

45) 『선조수정실록』 22년 10월 1일, “大甫! 聽我言. 朝廷知大甫無他, 便可就命自辨.”

46) 『선조실록』 22년 10월 17일 “宣傳官李用濬, 內官金良輔等, 以搜討鄭汝立事, 馳到全州, 聞鄭汝立與其子玉男及同儻二人, 隱伏于鎭安 竹島, 軍官圍捕, 則汝立手殺同儻邊涘, 又刃其子不殊, 因自刎而死, 拿其子玉男以來”

47) 『선조실록』 선조 22년 10월 27일.

48) 『국조보감(國朝寶鑑)』 선조조 7.

-----------------------------------

6. 나가는 길

실체가 불분명한 정여립 사건은 조선의 정치는 물론 사회 전체에 큰 암운을 던졌다. 선조는 정여립이 실제 역모를 일으키려 했는지에 대한 진상 조사는 생략한 채 고변 당시부터 사실로 받아들여 관련자 주륙에 이용했다. 서인 정철은 성혼의 만류에도 조정에 나가서 역적을 토벌하고 계엄을 펼쳐야 한다고 주장했다.

선조는 동인에 대한 적대감을 가진 정철을 위관으로 임명함으로써 법을 빙자한 정치보복의 길을 열어주었고, 정철은 동인에 대한 적대감으로 수많은 사대부를 주륙했다. 같은 사림에서 분기했던 동·서인은 이 사건 이후 공존을 포기하고 상대당을 제거해야 할 적당(敵黨)으로 바라보았다. 상대를 죽이지 않으면 자신이 죽는 제로섬 게임이 된 계기가 이 사건이었다.

이 사건의 발생지는 전라도인데, 고변지는 황해도라는 점 때문에 당초에도 정치공작설이 분분했다. 그런 정치공작의 모주가 송익필이고, 이런 기획을 함께 한 인물이정철이라는 시각이었다. 정철과 송익필이 실제로 이 사건을 기획하고 실행했는지는 현재 남아 있는 사료로 볼 때 단정짓기 어렵다. 그러나 정철과 송익필이 사건 초기부터 이 사건 확대를 도모했다는 사실은 다름 아닌 정철의 연보로도 알 수 있다.

그런데 정여립이 실제로 역모를 일으키려 했는지 하는 점과는 별개로 당시 백성들 이 조선 왕조에 본질적 회의를 느끼고 새로운 세상을 갈구했다는 점을 서인들이 악용했다는 사실은 『선수실록』의 여러 기록들은 통해서도 알 수 있다.

서인들이 정여립을 역모로 몬 토대도 백성들의 이런 새 왕조 개창 요구를 객관적 조건으로 삼고, 정여립의 대동사상을 이에 접맥시킨 흔적이 자자하다. 그래서 이 사건은 단순히 과거가 아니라 현재의 사건일 수도 있다. 지금 우리나라 국민들도 선조 때 조선 백성들처럼 현재의 이런 정치 체제로는 안 된다는 회의론이 광범위하게 퍼져 있기 때문이다.

당시 서인, 동인들이 모두 새로운 세상에 대한 지향점을 제시하지 못하고, 정국을 자당의 이익을 위해 사용했던 것과 같은 상황이 지금도 전개되고 있다. 그래서 실제로 역모를 꾸몄는지와는 별개로 대동사상을 주창했던 정여립의 사상이 지금도 살아서 숨 쉴 수 있는 것이다. /<사람과 언론> 제6호(2019 가을)

/이덕일(한가람역사문화연구소장, 신한대 교수)