[정여립과 대동사상 재조명(2)] 호남 사림 학맥의 형성·변천과 정여립

'정여립과 대동사상 재조명' 두 번째 편으로 이해준 공주대 명예교수의 논문 '호남 사림 학맥의 형성·변천과 정여립'을 소개한다.

1. 호남 사림의 실천, 지성의 역사

조선 건국 이래 호남지방이 특별히 역사적으로 부각되거나 중심적 역할을 할 계기는 마련된 바가 없다.

그러나 조선 개국세력의 역성혁명이나 세조의 왕위찬탈, 그리고 계속된 사화의 와중에서 절의파 인물들의 은거, 이주, 정착이 계속되고 그들에 의한 사림활동은 다른 어느 지역보다 활발했었다.

이는 이 지역 저명 가문의 조선전기 입향사적(入鄕事跡)에서 잘 드러나는데 절의파 인물의 호남지방 은거현상은 특히 세조의 왕위찬탈 사건 때 그 절정을 이룬 것으로 보이고, 이후 연산군 때의 사화기에도 계속되었다.

기묘사화, 기축옥사로 호남지역 명망 있는 지식인들 중앙 진출 기회 폐쇄

바로 이들이 조선전기 절의와 사림정신으로 무장된 일군의 호남사림들을 배출하는 원류였다. 즉 그 계통을 잇는 인물들이 오늘날 우리가 흔히 호남정신의 근본 줄기라고 이야기하는 충절과 저항과 비판의 실천력을 갖춘 이 지역의 대표적 지식인들이었기 때문이다. 그리하여 사림세력의 존재와 사상사적 의미, 절의와 저항, 비판과 실천의 지성인상이 호남정신으로 자리 잡게 되었던 것이다.

조선시대 성리학적 지배 질서가 정착되고 전개되는 과정에서 많은 사화와 정변들이 속출되었음은 주지하는 사실이다 . 그런데 이들 정치적 사건들과 관련되어 호남지역사림들이 철저하게 철퇴를 당한 예로는 기묘사화(1519년), 기축옥사(정여립 모반사건, 1589년)를 들 수 있다. 이 두개의 커다란 사건으로 호남지역의 명망 있는 지식인들은 중앙 진출의 기회를 폐쇄 당하였고, 그에 따라 조정 및 중앙정계에서 활동하던 부류들과는 구별되는 냉소적ㆍ저항적ㆍ비판적 식견들이 팽배해졌다.

냉소를 포함한 고도의 풍류정신과 반골적 성향의 문학들이 지역정신을 자리 잡는 것도 이때였다. 그러나 반대의 시각에서는 이를 통해 아쉽지만 전라도가 ‘반역향’이라는 인식을 부식시키기도 하였고, 이로 인하여 호남 인물들의 중앙 진출이 억제되는 등 전라도에 대한 차대도 이루어진다.

그럼에도 이들 사림들의 정신적인 토대와 그 실천성은 왜란과 호란이라는 국가적 환난에 직면하여, 타 지역의 그것과는 비교도 안 되는 활발한 의병 봉기와 충절로 표출되었고 양란이후 사회의 모순이 노정되었을 때는 날카로운 비판적 식견과 개혁 논의(실학)로서 본연의 지성적 책무를 다하였다고 할 수 있다.

2. 조선전기의 호남사림

조선전기 신진사류들은 정치권력의 명분을 유교논리 안에서 찾고, 현실인식도 역시 유교적 규범 논리에 준거하였다. 그중에서 도학과 의리를 중시하는 전통은 조선전기 사림의 기본 덕목이자 실천논리로 확립되어 갔다.

이 같은 의리실천의 문제가 가장 높아진 것은 세조의 왕위 찬탈에 대한 사육신의 도전이나, 1498년의 무오사화, 폐비 윤씨와 연루된 1504년의 갑자사화, 그리고 1519년의 기묘사화(己卯士禍)등에서 구체화되었다.

그러나 이들 사림세력의 논리와 명분, 사회적 활동은 왕권과 결탁된 훈구 집권세력에 의하여 탄압을 받았다. 이들의 명분과 사회적 입지가 새롭게 인정받게 된 것은 바 로 1506년의 중종반정이었다.

호남 일컬어 ‘곡창이자 인물의 부고’라 일컬었는데...

특히 중종반정은 그 동안 억눌려 지내던 각 지방의 사림을 자극하여 다투어 중앙에 진출케 한 기폭제가 되었다. 그중에서도 특히 호남지방에서 그와 같은 경향이 두드러지게 나타난 곳이었다. 중종반정 이후 사림파의 영수인 정암 조광조(靜庵 趙光祖, 1482-1519)가 왕도정치를 표방하면서 더욱 고양되었고, 호남의 인맥도 사실은 이러한 분위기와 연계될 수 있다.

호남사림의 중앙정계 진출은 중종 초기만 해도 다른 지역에 비해 활발하지는 않았지만 점진적인 증가추세를 보이다가 , 명종 대 이후 급격히 늘어났고, 주요 요직에 진출하였으니, 중종 때 ‘호남삼걸(湖南三傑)’로 지칭되던 최산두, 윤구, 류성춘(崔山斗, 尹衢, 柳成春)을 비롯해 현저했던 대표적인 가문과 문과급제자들을 통해서 호남사림의 흥기 양상을 확인할 수 있다. 또 1573년(선조 6) 박순(朴淳)이 좌의정에, 노수신(盧守愼)이 우의정, 유희춘(柳希春)이 대사헌이 되는 등 16세기 호남사림은 정국운영의 주도적 위치에 있었다. 그래서 후일 ‘선조 대 조정에 등용된 자들의 반수가 호남과 영남사람이었다(『효종실록』원년 5월 19일 신미)’고 할 정도였다.

여기에 더하여 소릉 복위(昭陵復位)문제에도 호남 인맥이 깊이 연결되어 있었다. 소릉 복위 문제는 중종 7년 호남출신 경연검토관 소세양(經筵檢討官 蘇世讓)의 주장에 의해 새로운 정치적 쟁점으로 부각되었다. 소릉 복위 주장은 세조의 왕위찬탈과 거기에 동조했던 훈구파에 대한 도전과 다름없었다. 약 5개월간에 걸친 이 논쟁 끝에 복위의 전교가 내림으로서 사림파의 뜻이 관철되었다. 그러나 소릉 복위 문제보다 중앙정계에 더욱 심각한 파문을 일으키면서 4년 뒤에 있은 기묘사화의 화인으로 작용하였던 것이 바로 1515년(중종 10)에 일어난 순창 삼인대의 신비복위소 사건이었다.

순창 삼인대의 신씨복위상소는 조선전기 사림정신을 상징하는 대표적 사건으로 사림파의 결속력과 정치 참여의 새로운 계기를 마련한 사건으로 주목된다. 담양부사 박상(1471∼1530), 순창군수 김정(1486∼ 1521), 무안현감 류옥(1485∼1519)에 의해 이루어진 이 상소사건은 내용적으로 보면 단순히 신비의 복위만을 위한 것이라기보다는 중종반정의 중추인 박원종, 성희안, 류순정 3공신의 정치세력을 구축하려는 사림들의 정치운동의 전초적인 성격이 강한 것이었다. 이 상소로 박상은 남평으로, 김정은 보은으로 유배된다.

주지하듯이 이 사건은 기묘사화의 직접적인 계기를 마련하였고, 조선조 도학정치 사림정치의 전통을 자리매김하게 하였던 것이다. 뒤이어 현량과(중종 13년)가 실시되는 것이나 위훈삭제 운동에 이은 기묘사화(중종 14, 1519)가 이 신비복위소에 이어 조신간의 핵심적인 정치논의와 연계되어 있었다는 것은 우연한 일이 아니기 때문이다.

후대에 박세채는 「임억령묘표(林億齡墓表)」에서 ‘중종-명종 대에 이르러 호남에서 명현일사가 많이 배출되었다’(湖之南 盖多名賢逸士 至我中明之際最盛)고 하고, 홍석주(洪奭周)도 소세양(蘇世讓)의 『양곡집(陽谷集)』 「중간서(重刊序)」에서 ‘호남이 인재의 연수로서 조선중엽에 특히 그 수가 많았다’(湖南於我東爲才雋之淵藪 當國朝中葉于彬彬)고 한 것은 그러한 모습을 전해주고 있다. 대체로 이같이 기묘사화를 전후한 시기에 활약했던 호남지방의 대표적인 사림들은 바로 하서 김린후(河西 金麟厚, 1510-1560)의 사상 형성에 영향을 준 선배이자 함께 활동한 동료들이기도 하였다.

예컨대, (1454-1504), (1459-1547), (1474-최부, 송흠, 박상 1530), 박우(1476-1547), 윤효정(1476-1543), 고운(1479-1550), 양팽손(1480-1545), 최산두(1483-1535), 기준(1492-1521), 송순(1493-1583), 윤구(1495-1549), 림억령(1496-1568, 오겸(1496-1582), 나세찬(1498-1551), 양산보(1503-1557), 임형수(1504-1547) 등이 바로 그러한 이들 이었다.

나아가 그와 동시대를 살거나 교유하면서 호남사림 문화의 꽃을 피운 후배 인물들 은 더욱 기라성 같다. 류성춘과 류희춘(1513-1577), 이후백(1520-1578), 이장영(1521-1589), 박순(1523-1589), 양자징(1523-1594), 박광전(1526-1597), 박광옥(1526-1593), 기대승(1527-1572), 정개청(1529-1590), 최경회(1532-1593), 고경명(1533-1592), 정철(1536-1593), 김천일(1537-1593), 백광훈(1537-1582), 최경창(1539-1583), 이발(1544-1589), 조대중(1549-1590), 임제(1549-1587) 등은 비록 후대에 이르러 당색의 분기와 학맥에 따라 구분, 대비되기는 하지만 당 시대에는 같은 목표와 경향을 가진 동학들이었다고 할 수 있다. 호남을 일컬어 ‘곡창이자 인물의 부고’라고 부를 수 있었던 것도 이같이 지목되는 인물들 때문이었다.

3. 정여립의 모반사건과 기축옥사

16세기에 향촌지배세력인 사림은 중앙의 집권세력인 훈신들과 치열한 접전을 펼치면서 중앙정치의 주도세력으로 성장하였다. 호남사림들도 사림 등용책에 힘입어 중앙에 적극적으로 진출하여, 16세기 ‘인재의 부고’라 불릴 정도로 많은 인물들이 중앙에서 활약하면서, 정국운영의 주도세력으로 성장하여 갔다.

특히 명종 대에는 성리학에 대한 이해가 깊어지면서 학문적 성격에 따라 학파가 형성되기 시작하였는데, 호남사림은 크게 송순계열과 서경덕 계열로 나누어 볼 수 있다. 선조 8년(1575) 중앙정계가 동서로 분당되면서 송순 계열은 서인으로, 서경덕계열은 동인으로 자리하였다. 당시 송순 계열의 중심인물은 정철ㆍ고경명ㆍ김천일ㆍ이후백 등이었으며, 서경덕 계열의 중심인물은 이발ㆍ이길 형제와 정개청 등이었다.

기축옥사, 전라도 지역사의 한 획을 그은 사건

문제는 16세기 정국의 주도적 세력으로 성장하였던 호남사림이 17세기에 들어와 왜 그 위상을 상실해 가게 되었는가 하는 것이다.

이런 의문을 풀고자 할 때, 주목되는 것이 1589년의 정여립 모반사건이다. 즉 기축옥사로 호남사림들의 등용이 억제되었으며, 그 결과 호남사림은 핵심세력화에 실패하여, 이후 호남사림들은 중앙과 더욱 멀어졌던 것으로 생각된다.

기축옥사는 중앙정계에서 세력을 확대해 가는 동인에 대한 서인의 반발이었다고 보고 여기에서 , 정철을 중심으로 하는 서인이 이김으로써 정국의 주도권을 장악하였지만 동인계열의 호남사림이 몰락함으로써 중앙정계에서의 호남사림의 위상을 약화시키는 결과를 초래하였으며, 이는 17세기 이후 호남사림이 근기 출신의 서인들에게 정치적으로 열세에 놓이는 중요한 배경이 되었다. 그런 점에서 기축옥사는 전라도 지역사의 한 획을 그은 사건이라고 할 수 있다.

정여립(1546~1589)의 행적과 기축옥사(己丑獄事)에 대하여는 이덕일, 신정일 선생의 상세하고 집중적인 논의와 발제가 있을 것이다. 따라서 발제자는 이에 대하여는 가능하면 그 대략의 사실만 정리하고, 그것이 호남사림에게 미친 영향과 의미에 대하여 다시 한 번 되새겨 보고자 한다.

정여립은 동래 정씨로 전주 남문 밖에서 태어났고 경사와 제자백가에 통달하였던 정여립은 1570년(선조 3) 식년문과에 을과로 급제하였고 이후 이이와 성혼의 문하에 들었고 그들의 천거로 벼슬길에 올라 1583년 예조 좌랑을 거쳐 선조 18년(1585) 좌의정 노수신의 천거로 다시 홍문관 수찬이 되어 본래 서인이었으나 집권한 동인인 이발 등과 가까이 지냈으며, 동인의 편에서 서인이었던 박순, 성혼, 한 해 앞서 타계한 栗谷 등을 공격했다. 이 때문에 당을 바꾸고 스승을 배반했다는 서인계와 선조의 불신으로 동인이 집권한 조정에 더 이상 머물 수 없는 상황을 야기했다.

그리하여 마침내 정여립은 사직을 하고 고향으로 돌아와 진안의 죽도에 서재를 열고 대동계를 조직하여 학문과 무예를 연마시켰다고 한다. 1587년에는 왜선들이 전라도 손죽도(損竹島)에 침범하자 당시 전주부윤 남언경의 요청에 응하여 대동계원들과 함께 왜구를 격퇴하기도 했다.

정여립 '천하공물설(天下公物說)’, ‘하사비군론(何事非君論)’ 주장, 혁명적 사상

정여립은 평소 ‘천하공물설(天下公物說)’과 ‘하사비군론(何事非君論)’을 주장해 혁명적 사상이라고 하기도 한다. 이러한 그의 주장이 정권에서 소외되어 있던 서인들에게는 공격거리를 제공했고, 급기야는 모반사건으로 확대하도록 했다고 보기도 한다. 그리하여 동인계열 인사들을 비롯한 호남 사림들을 늪으로 빠져 들게 하였다고도 한다.

그러나 이와 관련하여 최영성은 「정여립의 생애와 사상 - 반주자학적 성향을 중심으로 -」라는 논문에서 정여립은 ‘미완의 혁명가’ 또는 ‘혁명적 사고를 가진 인물’로 과대 포장되지만, ‘혁명적’이라기보다는 원시유학의 이념을 천명한 것이라든지, 유학의 이념을 새롭게 해석한 것이라고 한다.

정여립은 주자학 체계를 부정하고 원시유학의 이념으로 돌아가고자 하였으며, 그의 대동사상도 원시유학의 정신을 되살리려는 차원에서 나온 것이라고 한다. 또 정여립의 반주자학적 학문 성향 내지 정치사상은 성리학적 명분주의를 초월하여 합리적이고 현실적인 것이었다. 이러한 합리적이고 진보적인 사상이 조선사회에서 쉽게 수용될 수 없었으므로 불온한 인물로 비쳐졌고, 마침내 사지로 몰릴 수밖에 없었다고 한다.

과연 정여립이 반란을 도모했는지의 여부는 분명치 않다. 그의 혁명적 사상과 행동이 역모사건의 빌미를 제공한 측면이 있기는 하지만, 최근의 연구 결과는 정여립 모반사건이 조작이라는 데 거의 일치하고 있다. 요컨대 기축옥사는 율곡의 죽음을 계기로 동인들의 손으로 넘어간 정국의 주도권을 일거에 만회하기 위해 서인 측에서 변절한 정여립의 의심스런 사상과 행동을 꼬투리삼아 일으킨 혐의가 짙은 대재난이었다고도 한다.

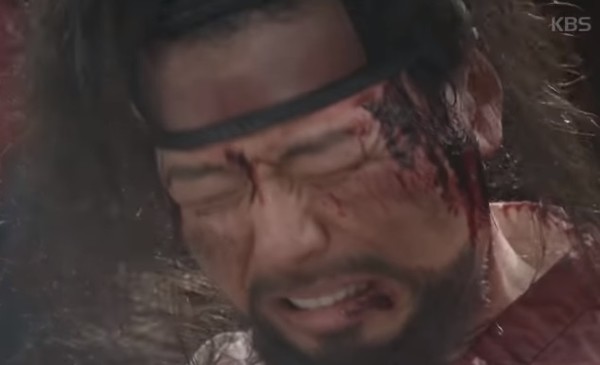

또 하나의 문제는 정여립이 ‘자결’하였는가, 혹은 ‘살해’되었는가의 문제도 많은 숙제꺼리로 논란의 대상이 된다. 물론 그의 ‘자살’로 역모사건은 사실로 굳어졌고, 사건의 조사와 처리가 서인 정철에 의하여 가혹하게 진행되었다.

그런가 하면 연루자들도 정여립과 한두 번 편지를 주고받은 사람들까지 사건에 연루되어 무참히 투옥되고 처형당했다. 동인의 거두 이발과 그의 형제들, 남명 조식의제자로 빼어난 학식을 지녔던 최영경, 호남 사림의 중망을 한몸에 모았던 정개청, 동인으로 대신의 지위에 있으면서 사건 초기 위관을 맡았던 정언신 등이 죽임을 당했으며 금우옹, 이산해, 정인홍, 유성룡 등 이름만 대면 누구나 알 만한 인물들도 유배에 처해졌다.

그리고 이후 3년여에 걸쳐 점차 확대되면서 정여립과 친교가 있었거나 동인이라는 이유로 무려 1천여 명에 이르는 선비들이 처형되는 대옥사로 발전하였다.

기축옥사 이후 호남 반역향으로 지목, 중앙 정계 소외, 오랫동안 냉대와 차별

1589년(선조 22) 정여립 모반사건, 기축옥사는 조선시대에 붕당을 확대시키는 중요한 계기가 되었으며, 이후 동인과 서인의 갈등은 점차 심화돼 1592년 임진왜란의 발생도 막지 못하였다. 그리고 동인이 다시 정국을 주도하게 되면서 서인에 대한 처리를 둘러싸고 온건파와 강경파로 나뉘었고, 이는 이황 계열의 남인과 조식 계열의 북인으로 동인이 다시 분화되는 계기가 되었다.

광해군 때에 북인인 정인홍이 정국을 주도하면서 기축옥사 당시 희생된 사람들에 대한 복권을 추진하였으나, 인조반정으로 서인이 다시 집권하면서 기축옥사는 모반 사건으로 계속해서 남게 되었다.

4. 기축옥사 이후의 호남사림

정여립 모반사건, 기축옥사 이후 호남지방은 반역향으로 지목되어 중앙 정계에서 소외되었으며, 이후 오랫동안 호남 출신들은 정치·사회적 냉대와 차별을 감내하여야했다. 또한 정국이 뒤바뀔 때마다 기축옥사 문제는 중요한 현안으로 떠올라 오래도록 당쟁 전개의 핵심 쟁점이 되었다 . 16세기 정국의 주도적 위치에 있던 호남사림의 학맥 변천에 커다란 획을 그은 사건이었다.

1596년(선조 29) 우의정 이원익이 임금에게, “전라도는 임진년의 병란 이후로 국가에 공이 많거니와, 양반 중에서 근왕한 자는 다 호남 사람입니다. 또 호남이 원망하는데도 나라에서 사람을 대우하는 것은 그렇지 않으니, 성색의 차이 없이 호남 사람을 필히 거두어 써야 하겠습니다.('선조실록', 선조 29년 11월 17일조)”라고 하였지만, 실제는 그렇게 되지 못했던 것이나, 1597년(선조 30) 왕과 대신들이 국정을 논하는 자리에서 좌의정 김응남이, “전라도 사대부들은 현저한 벼슬을 하지 못하고 있으니 유념하도록 건의( '선조실록', 선조 30년 1월 23일조).”하는 것이 그런 것들이다.

그리고 이런 선조 대 호남사림의 등용 제한에 대하여 선조가 1597년(선조 30) 정유재란으로 강토가 초토화되었을 때 과거 기축옥사로 인해 호남인물의 정치적 진출이 차단되었던 점을 인정하면서 그해 2월 선조는 전라도 사람들을 위무하기 위해 교서를내려 멀리 있는 남도 백성들아 짐의 말을 들을 지어다…… 생각하여 보니 지난 기축년의 역변(정여립의 옥사) 이후에 도내에 걸출한 인물들도 오랫동안 뽑아 쓰지 아니하여 그윽한 난초가 산골짜기에 외롭게 홀로 향기를 품고 있으며, 아름다운 옥이 형산에 광채를 감추게 되었도다 …… (이제야 난을 당하여 널리 인재를 구하고자 하니) 부끄러움에 얼굴이 뜨겁도다.(란중잡록(亂中雜錄 3, 정유년 2월 22일조)라고 하고 있다. 결국 선조는 왜란을 당하여 인재난에 처하여서야 호남인에 대한 정치적 소외와 차단의 사실을 인정하고 부당하였음을 스스로 느끼고 있었던 것이다.

그렇지만 호남사림의 등용과 관련한 선조의 그러한 교서 내용은 지켜지지 않았으니 교서를 내렸던 그해 11월 정언 이이첨은 근년 이래 전라도의 사류들이 전혀 등용되지 않아 호남의 사심이 흉흉하고 사기가 떨어졌다 하고, 이를 타개하기 위해 호남사림을 적극적으로 등용할 것을 건의하고 있다('선조실록', 선조 30년 11월 2일조).

왜란으로 조선이 존망의 위기에 처하여 전라도 사람들의 적극적인 동참이 필요한 급박한 상황 하에서도, 또 왜란 중 전라도 사람들이 혁혁한 전공을 세우고 전라도만이 보존되어 전쟁을 수행하기 위한 많은 물적 자원이 전라도에서 지원되었음에도 불구하고, 정여립 모반사건으로 인한 호남사림들의 등용 제한은 풀리지 않았던 것이다.

전라도 의병들은 거의가 전란 중에 순절한 사람들, 왜?

그리고 인조 대에도 호남사림의 등용 문제는 근본적으로 해소되지 않았음을 최명길(1586~1647)이 "호남의 선비들이 기축년(1589) 이후 조정으로부터 제일 배척을 받아 서 벼슬길에 나아간 자는 빈번히 , 탄핵을 받고, 과거를 보려는 자는 대부분 응시 자격을 정지당하여, 성년의 나이에 상투를 틀고 글을 읽기 시작하여 흰머리가 될 때까지 벼슬길이 막혀 등용되지 않았다(『지천집(遲川集)』 권8 : 大抵湖南士子 自己丑以後 最爲朝廷之所擯斥 入仕者輒遭彈劾 赴科者例被停擧 結髮讀書 皓首禁錮)"라 하고 있다.

특히 16세기에는 호남사림들이 영남사림과 함께 문과 진출의 주류를 이루었는데, 17세기 이후에는 호서사림에 비하여 보다 관직 진출이 저조하게 된다. 그 이유를 정확하게 밝히기는 쉽지 않지만, 이동희의 주장, 분석에 의하면 17세기 중엽이후 서울 경기와 충청도를 기반으로 하는 서인과, 경상도를 기반으로 하는 남인체제로 구도가 짜여 졌으며, 이러한 가운데 17세기 후반이 되면 서인의 우세 속에 서인과 남인이 정국운영의 주도권을 주고받았고, 특히 18, 19세기에는 노론에 의한 일당 전제정치가 이어졌다.

결국 이런 정국운영 구도 하에서 호남사림은 점차 주도권을 상실해 핵심정치 세력화에 실패하였고, 이에 따라 호남사림의 중앙 진출이 하락하는 현상이 빚어졌던 것이라고 한다.

호남사림들의 중앙진출이 어려워지고, 국정운영에서의 주도적 위치를 상실함에 따라 향촌사회의 사풍도 저락하여졌으니 조선말 매천 황현이 호남의 사풍에 대하여 “인재가 들끓고 절개와 의리로 이름 높았던 곳(전라도)이 변하여 비루한 시골로 전락하였고, 차츰 괴상한 곳으로 변해 버리자, 온 나라에서 이곳을 대우하기를 대개 송도와 서북지방처럼 하였다. 재주가 뛰어난 인재들의 진출이 막혀 벼슬길을 대수롭지 않게 여긴 것이 어제 오늘 일이 아니다.”라고 한다.(김종익 역, 『번역 오하기문』, 역사비평사, 1994)

올바르게 확인된 생각 서슴없이 몸으로 실천 행동하는 호남인들 '특성'

그런데 이 같은 차대와 소외를 경험했었음에도, 호남인들은 국가의 환란에 직면하자 마치 벌떼와도 같이 여기저기서 의병의 기치를 높히 들고 목숨을 건 의병항쟁의 대열에 참여하였다. 물론 전국 어느 지역이고 왜란과 호란 중에 국가의 환란을 몸으로 막아 싸운 의병이나 충절인물들은 수없이 많았다. 그러나 그 수에 있어서나 특히 참여만이 아닌 목숨을 바친 충절(殉節)인의 수에 있어서 호남을 따를 곳은 없다고 해야 할 것이다.

직전 시기의 참담한 홀대와 질시를 경험한 호남인이라는 점을 염두에 둘 때 이 같은 실천적 희생적 활동은 의외가 아닐 수 없다. 그러기에 이에 황감한 선조도 “약무호남(若無湖南)이면 무시국가(無是國家)”라고 했을 것이고, 당시의 상황에서 참으로 이해되지 않는 호남인의 개성과 특징이 여기서 다시 한 번 돋보여 지는 것이다.

그뿐 아니라 호남에서는 의병이라도 참여나 거의가 아니라 싸우다 순절하여야만 실질적인 찬탄의 대열에 드는 전통이 있다 다른 지역의 의병은 난후에 수십 년을 더 살고 높은 관직에 올라 영화를 누리다가 간 사람들도 많지만 전라도 의병들은 거의가 전란 중에 순절한 사람들이다. 어쩌면 올바르게 확인된 생각을 서슴없이 몸으로 실천 행동화하는 호남인들의 특성을 보여주는 일면이기도 하다.

[ 참고문헌 ]

김용덕, 「정여립연구」 『조선후기 사상사연구』, 을유문화사, 1977.

김동수, 「16-17세기 호남사림의 존재형태에 대한 일고찰」 '력사학연구' 7, 전남대,

1977.

이해준, 「조선조 호남사류의 동향과 연구과제」 '전남사학' 창간호, 전남사학회, 1987.

조원래, 「16세기 초 호남사림의 형성과 사림정신」 『금호문화』 50, 금호문화재단, 1989.

이해준, 「기묘사화와 16세기 전반의 호남학맥」 '전통과 현실' 2집, 1991.

김동수, 「신씨복위상소와 조정의 논의 진말」 『눌재 박상의 문학과 의리정신』 광주시,1993.

이범직, 「눌재 박상의 신비복위소에 나타난 의리사상」 『눌재 박상의 문학과 의리정신』, 광주직할시, 1993.

고영진, 「16세기 호남사림의 활동과 학문」 '남명학연구' 제3집, 1993.

이희권, 「전라도에 대한 편향적 시각과 그 뿌리」 『전북학연구』 1, 전라북도, 1997.

이동희, 「정여립모반사건 이후 호남사림의 쇠락과 분열」, 『우리문화』, 2000.

박학래, 「19세기 湖南 性理學의 전개와 특징」 『국학연구』 9, 한국국학진흥원, 2006.

고영진, 『호남사림의 학맥과 사상』, 혜안, 2007.

최영성, 「鄭汝立의 생애와 사상 - 반주자학적 성향을 중심으로 -」 『동양고전연구』

/이해준(공주대 명예교수). <사람과 언론> 제6호(2019 가을).