백승종 칼럼

1.

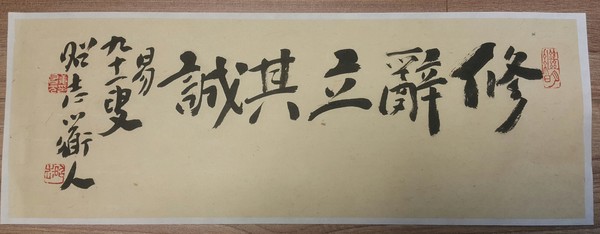

엊그제 거량 김종헌 선생님이 제게 선물로 주셨지요. 소지도인 강창원 선생님께서 91세에 쓰신 것입니다. 글귀에는 제가 좋아하는 글자 하나가 들어 있습니다. 바로 ‘성(誠)’ 자입니다. 저는 직업상으로도 늘 글과 말을 다루고 있어, 이 글귀가 더욱더 귀한 선물이 되었습니다.

2.

“수사입기성” 이것은 《주역(周易)》에 나오는 구절이지요. 찾아보면 건괘(乾卦)의 풀이에 있습니다.

조선중기에 문장으로 이름을 떨친 간이당 최립(崔岦, 1539-1612)을 아실 것입니다. 그의 문집 <<간이집>>(제9권)에는 <오수재(吳秀才, 竣)에게 준 글>이란 편지 한 장이 있지요. 그 가운데서 간이당은 “성”의 의미를 다음과 같이 설명하였습니다.

“문사(文辭)를 닦아서 자신의 참된 뜻을 드러낸다(修辭立其誠)는 말이 있지. 그러므로 군자가 글을 쓸 때는 반드시 이러한 마음가짐으로 힘을 다해야 한다네. 이미 정자(程子)가 설명한 것처럼 여기 나오는 ‘수(修)’라는 글자는 ‘꾸민다(修飾)’는 뜻의 수(修)가 아니네. ‘닦고 살핀다(修省)’는 뜻이므로 유념해야 하네.

성(誠)이란 인간의 마음 바탕(體)에 내재하는 것이라지. 아직 드러나지 아니하였든지(未發) 또는 이미 표현이 되었든지(已發) 언제든 중(中)의 상태를 유지해야지. 지나침(過)도 없고 모자람도(不及) 없는 상태를 중(中)이라고 하지 않든가. 진실하고 망녕되지 않을 것, 거짓도 없고 가식(假飾)도 없어야 성(誠)이라고 한다네.

마치 제방을 쌓아 물을 가두고 우리를 만들어 짐승을 가두듯, 삿된 요소를 없애야겠지. 그리하면 성(誠)이 보존되겠지. 부지런히 닦고 살펴 망녕이 사라지면 성은 저절로 확립될 것이 아닐까. 이처럼 성을 지키고 확립하는 것이야말로 하늘의 덕과 합치하는 방법일 것이네.

그 경지에 이를 수만 있다면 글(文辭)을 애써 닦을 필요가 있겠는가도 싶네. 아, 수재(오준)는 부디 이렇게 되도록 노력하기를 바라네.”

3.

이 편지를 받은 오준(1587-1666)은 누구입니까. 간이당보다 50살쯤 연하로, 호를 죽남(竹南)이라고 하였지요. 나이가 들어서는 큰선비로 알려졌지요. 그의 벼슬은 예조판서에 이르렀고, 문장과 글씨로 유명했지요.

아산에 있는 「충무공이순신비(忠武公李舜臣碑)」 도 오준이 쓴 것입니다. 그는 지춘추관사(知春秋館事)로서 <인조실록>의 편찬을 주도하였다고 합니다. 청년 시절, 간이당이 베풀어준 가르침을 힘써 실천한 결과였을 것도 같습니다.

4.

글을 제대로 쓴다는 것은 참 어려운 일입니다. 백번 생각해도 그러합니다. 선조 임금의 사위, 정확히 말해 정안옹주(貞安翁主)의 배우자(당시 칭호는 금양위錦陽尉)인 분서(汾西) 박미(朴瀰, 1592-1645)가 <계곡집(谿谷集)>에 쓴 <서(敍)>가 떠오릅니다.

분서는 손꼽히는 명가자제로 학문이 출중하고 박학다식하였지요. 그가 당대 제일의 문장가인 장유의 문집 첫머리에 다음과 같이 언명하였다는 사실은 오래 기억할만합니다.

“삼대가 쇠하자 도(道)가 임금에게서 떠나갔다. 그러므로 공자(孔子)는 하늘이 내신 성인의 자질을 가지고도 몸소 전술(傳述)하고 창작(創作)하는 일을 맡으신 거였다. 그의 말씀 가운데 ‘글을 쓸 때는 진실을 토대로 삼아야 한다(修辭立其誠)’는 표현도 있었고, ‘글은 뜻만 통하면 그만이다.(辭達而已矣)’고도 하였다. 또, ‘글은 뜻이 분명하면 된다(文明而止)’라는 말씀을 여러 차례 되풀이하셨다. 뜻을 통함은 세상을 다스리기 위해서(經世) 그런 것이요, 뜻이 분명해야 하는 것은 후세에 전하기 위해서(垂世)가 아니셨겠는가.”

분서가 이글에서 인용한 공자의 말씀을 종합해 보면, 글이란 뜻이 정확히 전달될 수 있게 표현이 정확해야 한다는 것이지요. 굳이 글의 구성을 복잡하게 만들거나 글 뜻을 모호하게 흐려 현학에 흐를 이유가 없다는 주장입니다. 말로는 쉬워 보입니다. 그러나 실천하기는 여간 어려운 일이 아닙니다.

5.

글이란 꾸밈없이, 자신의 속생각을 진실하게 써야 할 텐데요. 17세기의 대학자 우암 송시열도 그 점을 강조하였습니다, 우암을 싫어하는 분도 많지만, 그가 한 시대의 담론을 이끈 출중한 학자였다는 점을 저는 존중합니다. 여기 우암이 쓴 한 장의 편지가 있습니다. <박대숙(朴大叔, 鐔)에게 답함 – 병진년(1676) 12월>이란 글입니다(<송자대전>, 제106권). 학자로서, 스승으로서 우암의 모습이 잘 드러난 귀한 편지글입니다.

“공자가 말씀하신 ‘수사입기성(修辭立其誠)’에 관하여 횡거(橫渠, 張載)는 풀이하기를, 수사(修辭)란 낱말에 보이는 사(辭)는 글(文辭)이라고 하셨다네. 성인(공자)도 말씀하시기를, ‘사(辭)란 제 뜻을 전달할 따름이다.’라고 하셨지.

그런데 자네의 편지를 읽어보면 글이 어렵고 깊으며 험하고 괴벽한 곳이 있네. 뜻을 이해하기가 무척 어려웠어. 매우 눈여겨 살펴보고 힘을 많이 허비한 뒤에야 겨우 자네의 뜻과 글의 맥락을 겨우 짐작할 수 있었네.

만일 자네의 말과 글(言辭)만 이러하다면 별로 큰 해는 없을 테지. 하지만 선유(先儒)가 말씀하시기를, ‘말이란 마음에서 우러나온다’라고 하시지 않았든가. 만일 우러나오는 자네의 마음에 이러한 병폐가 있다면 급히 서둘러 고치지 않으면 아니 되겠다는 생각이 드네.

옛글 중에서도 뜻이 명백하고 표현이 평범하고 쉬운 글만 가려서 읽기 바라네. 거듭 읽고 또 읽으면 자네의 심기(心氣)도 화평해질 것이네. 그러면 자네의 말과 글도 명백하고 평이해질 것이라 믿네. 이런 책을 찾는다면 《논어(論語)》가 가장 좋을 것이네. 자네는 어떻게 생각할지 모르겠네.”

6.

제자에게 보낸 이 편지를 읽고 나서, 저는 우암이 퍽 훌륭한 스승이었다고 믿게 되었습니다. 시공간에 상관없이 남을 가르치는 사람은 우암처럼 정직하고 친절해야 할 것 같습니다. 글이란 뜻도 분명하고 표현도 평범한 것이 좋다는 말씀이 제 귀에 쏙 들어왔습니다.

수사입기성(修辭立其誠). 소지도인께서 쓰신 다섯 글자를 묵묵히 들여다보며, 글을 쓴다는 것은 과연 무엇인지 다시 한번 제 마음을 가다듬습니다.

/백승종(한국기술교육대학교 겸임교수, 전 서강대 사학과 교수)