기억의 기록 : 1980년대까지 졸업앨범 속 촬영지로 사랑받던 곳

봄꽃이 지면 나무의 자태는 더욱 견고하고 푸르다. 전주천의 맑은 물소리와 바람이 휘저어놓은 숲의 기운이 만나 푸른 안개가 피어오르는 전주의 장소를 떠올려본다. 완산팔경의 하나인 한벽당(寒碧堂)은 그 이름처럼 아직도 그 자리에서 묵묵히 지나는 차 소리와 사람들을 만나고 있다.

처음 태생은 조선 개국공신이자 집현전 직제학을 지낸 최담의 별장으로 기록되어 있으나, 길목을 지나는 나그네의 쉼터이기도 했고, 선비들의 시가 무수히 오간 창작의 터이기도 했으며, 찾아주는 이가 없는 때도 자연의 일부가 되어 전주의 곁을 지켰다.

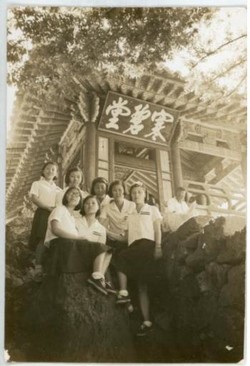

한벽당의 존재를 다시 생각하게 된 건, 시민들의 기록물을 수집하면서 1940년대에서 1980년대까지 졸업앨범 속 주요 촬영지로 꾸준히 사랑받아온 것을 목격했기 때문이다. 학창시절의 기념뿐인가. 여름이면 최고의 피서지였고, 멱을 감고 빨래를 했던 일상의 풍경이 북적북적 소리를 내며 달려올 것 같다.

전북유형문화재 제15호(1971년)로 지정되기 전에도, 전주의 기억을 빛나게 하는 기록자산으로 시민들과 함께 하고 있었음을 한벽당 인증 샷을 통해 유쾌한 시선으로 바라본다.

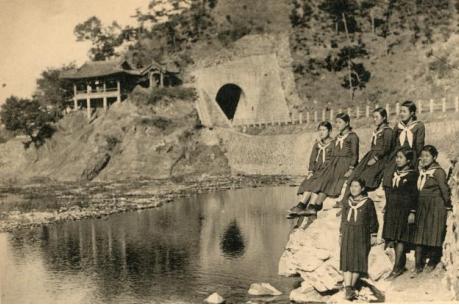

꽃그늘에 옹기종기 앉은 소녀들의 웃음소리 '가득'

1940년 전북공립고등여학교(현 전주여고)의 일곱 여학생이 먼 곳을 응시하고 있다. 한벽당과 전주천, 한벽굴이 멋진 연출자가 되어 준다. 흑백이라 색상은 숨어있지만 일곱명의 모델들에게 단아한 색을 입혀주고 80년의 시간도 무색한 세련미까지 있다.

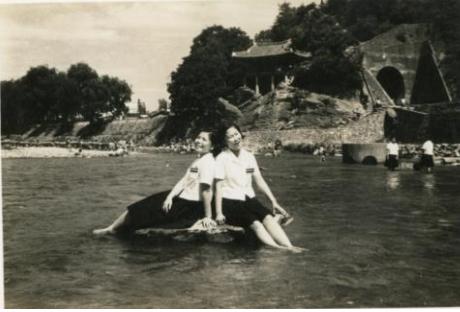

봄날 꽃잎들이 수놓았을 전주천의 물결이 살아나는 사진도 있다. 꽃그늘에 옹기종기 앉은 조선의 소녀들이 발을 담그고 손을 넣어보았던 물길은 한벽당을 휘감아 돌다가 저 소녀들의 웃음소리에 멈짓 했는지도 모른다.

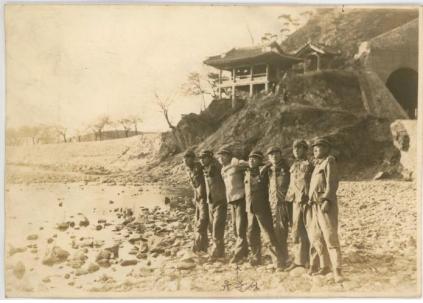

1944년 일곱 소녀에 대항하는 일곱 소년들이 한벽당 앞으로 등장한다. 서로의 팔을 동무의 어깨에 잇고 또 이어면 어깨동무가 된다. 신체의 일부분을 연결해서 서로의 우정을 확인하고 내가 품을 수 있는 최대의 폭에 한 사람씩 들어오면 그 옆으로, 또 그 옆으로 연결고리가 된다. 유구한 역사를 간직한 한벽당 앞에서 일곱 학우의 결속은 영원히 이어졌을 것이다.

일제강점기를 지나 1950년대를 생각하면 전쟁으로 피폐하고 목숨이 쉽게 쓰러지는 아픔이 크지만, 한편으로 그래도 생은 흘러가는 것이구나라는 인식과 살아남은 자의 슬픔이란 시구가 읊조려진다.

1952년 한벽당 기둥아래, 마치 피난처처럼 다섯 남자가 모여 있다. 무엇을 기념하고 싶었는지는 모르지만, 국난의 상황에서 모든 것이 흔들리고 사라져갈 때 사진 한 장의 추억만은 소중히 간직되어 우리와 연을 맺는다.

전라선 기찻길에 사범학교에 재학 중이던 17살 학생이 서있다. 뒤로 보이는 터널은 한벽당이 헐릴 뻔한 위기에 처했을 때 민족정기를 지키기 위해 끝까지 저항하고 소신을 굽히지 않았던 전주의 선비, 금재 최병심(崔秉心, 1874~1957)의 정신이 서려있다. 선생이 작고한 해인 1957년에 찍은 사진 속 한벽당이 그래서 더욱 아련하게 보인다.

오모가리탕 끓여먹고 버드나무 평상서 더위 쫓던 곳

1950년대 중반, 전주에서 영화가 활발하게 촬영됐던 이유도 오목대, 남고산성, 경기전, 한벽당 등 사극 전체를 한 번에 제작할 수 있는 로케 장소가 많아서 세트를 지어야 하는 부담이 없었다고 하니, 식민지 시대가 끝나자마자 전쟁으로 이어진 수난의 역사 속에서도 전주는 온고을의 정신이 고스란히 남아있는 고마움을 두고두고 기억해야 한다.

1960년대로 들어서면, 철길 위를 걷고 있는 가족사진을 볼 수 있다. 신사답게 외출복을 입은 아버지와 한복으로 단장한 어머니와 아내, 아이들까지 먼 길을 나선 것은 아니지만 한벽당과 전라선이 나란히 마주하고 있었던 것처럼 기차가 지나는 길목에서 평화로운 한때를 보내고 있었을 것이다.

오모가리탕을 끓여먹고 버드나무 평상에서 시원한 바람을 잡아 부채질로 더위를 쫓던 기억이 가끔 그립다. 맛도 맛이지만, 주변의 정취와 인심이 더해져 각인이 되었나보다. 우리에게 한벽당은 고정된 자리에 있는 건축물만이 아니라, 주변과 조화롭게 어울리면서 자연과 동화된 전주정신이 담긴 인문학적 공간이다.

지금은 자만마을까지‘바람 쐬는 길’이 되어 길목을 지켜주고 있는 길동무, 한벽당이 외롭지 않게 많은 분들이 기억의 장소로 애용해주시길 희망해본다.

/신혜경(전주정신의 숲 팀장), <사람과 언론> 제5호 게재 글.