일제 강점기 '조선신사'의 의미와 해석

식민지 지배수단으로서의 조선신사

일본 총리나 각료들의 야스쿠니 신사 참배 소식이 심심하면 한 번씩 들려올 때마다 한·일간의 관계를 되돌아보게 한다. 이들은 중요 관직에 임명되면 어김없이 야스쿠니 신사를 참배한다. 이에 대한 한국인들의 반응은 무척 비판적인데, 그 대부분은 과거사를 반성하지 않는 또는 과거 지향적인 일본 정치인들의 무책임한 발언이자 행태라는 내용들이 주류를 이룬다. 이런 소동들이 반복될 때마다 애국자인 것처럼 분개하다가 시간이 지나면 다시 잊고 지낸다.

일본인들은 임진왜란을 전후하여 한국인들보다 민족적으로 우월하다는 의식을 갖고 있었다. 더군다나 메이지유신을 계기로 정한론(征韓論)이 일본 군국주의자들의 담론이 되었고, 그 결과가 한일병합으로 귀착되었다. 이로 인해 일본인들의 조선인들에 대한 멸시 태도는 더욱 강화되었음에도 불구하고, 일본이 한반도를 지배하면서 근대화에 공헌하였다는 그들의 주장에 동조하는 한국인들이 일부나마 있는 것이 현실이다.

물론 일부 각료나 단체들의 주장이 모든 일본인들의 생각을 대변한다고 보지는 않으며, 또한 두 나라 사이의 문화적 차이가 존재한다는 점들을 충분히 고려하더라도, 이러한 일본인들의 의식의 밑바탕에는 아직도 정한론이 작동하고 있기 때문은 아닐까 하는 의심을 해본다.

임진왜란과 일제강점기에는 큰 차이가 존재한다. 전자는 조선을 지배하려고 전쟁을 벌이다 실패로 끝났고 말았지만, 후자의 시기에는 전쟁을 치르지도 않고 한반도를 36년 동안이나 지배하는 데 성공했기 때문이다.

신도, 일본의 정치·사회적 구심점으로 승화된 국가 차원의 종교

이러한 차이의 원인으로 여러 가지를 들 수 있지만, 가장 중요한 것은 일본의 종교인 신도(神道, Shintoism)의 존재와 역할이라고 생각한다. 임진왜란 때의 신도가 일본 안에서도 민간신앙 차원에 머물렀다면, 일제 강점기의 신도는 일본의 정치·사회적 구심점으로 승화된 국가 차원의 종교였기 때문이다.

일제는 조선의 식민지배 이전부터 조선인들의 정체성을 망각시키기 위해 조선 국왕들에 대한 충성심을 가장 전근대적이라고 비판하면서 유교적 영향력을 무력화시키려고 노력하였다. 그런데 한일병합을 성사시킨 일제는 이제까지의 입장을 완전히 바꾸어 일왕에 대한 자발적인 충성심을 강조하였다. 특히, 중·일전쟁(1937년)과 태평양전쟁(1941년)에 일제가 개입하면서부터는 조선인들의 자발적인 충성심에 입각한 징병 인력의 확보가 무엇보다도 시급하였다.

그러나 조선인들은 비록 피식민지로 전락하였더라도 적어도 일본인들보다 문화적으로는 뒤떨어지지 않다고 인식하고 있었음에 일제의 고민이 있었다. 이에 따라 일제는 경찰과 군대를 활용한 물리적 수단뿐 아니라, 조선인들을 확실히 지배할 수 있는 정신적 지배 수단이 필요하였기에 신도의 활용성에 점차 눈을 돌렸던 것으로 보인다.

즉 일제는 신도를 통해 조선인들에게 일왕에 대한 존경심과 경외감을 갖도록 만들 수 있다고 판단하였고, 궁극적으로는 내선일체를 이루어서 한반도의 식민지 지배를 영원히 고착시킬 수 있다고 믿었다. 일제의 이러한 자신감은 메이지정부에서 일왕을 정점으로 한 지배체제 확립에 국가신도를 활용해 성공한 경험에서 나온 것이라고 여겨지기에 그 구체적인 진행 과정을 먼저 살펴보았다.

메이지유신과 국가신도

일본은 메이지유신(1868년) 이후에 국민적 정체성을 근대적 국가주의 방향으로 전환시킬 강력한 수단이 필요하였고, 이를 위해 일왕의 상징적 이미지를 부각시키려고 노력하였다. 특히, 메이지 유신 초기에 격심한 반정부 저항들이 많았기 때문에 이전까지의 비정치적이면서도 민간신앙적인 성향의 일왕을 정치적이며 국가공동체의 표상으로 내세울 필요성이 대두되었다(Shinji Ueda, 2004, 97).

당시 메이지 정부의 지도자들이 일왕의 친정 복고를 선언했을 때 상당수의 일반 민중은 새로운 정부에 의해 새로운 세계가 도래하리라고 기대했다. 그러나 민중들은 그들의 생활양식이 파괴되고, 의무교육의 도입으로 높은 수업료를 지불하고, 징병의 임무를 지었으며, 이전보다 높은 세금이 부과되자 즉각적으로 저항했다.

그러자 메이지 정부의 고위층 관료들은 초기의 정세가 이처럼 불안했던 주된 요인을 그동안 일반 민중들이 천황에 대해 갖고 있었던 부적절한 이미지 때문이라고 보았다. 이 때문에 천황의 이미지를 쇄신하기 위한 다양한 전략들을 시도하였으며, 애국심을 고취시키고 천황과 국가의 신들을 숭배하게 만들도록 하는 데 많은 노력들을 기울였다.

이 가운데 국가 의례를 제정해 조작하고 장려한 것이 대표적인 사례였으며, 그 의례의 중심에 신도가 있었다. 메이지와 다이쇼 시대에 걸쳐 전국의 모든 신사에서 행해지는 의례에 국가적 의미를 부여했던 이유도 바로 여기에 있었다(다카시 후지타니, 2003, 32-34).

메이지 시대의 통치자들은 이런 의례 행사를 시각적인 경관으로 재현함으로써 그들이 장악한 국토에 새로운 의미를 부여했는데, 그들은 신사와 관련된 장소들의 외관을 변형시키면서 새로운 기호들로 가득 찬 제국을 이룩하려고 하였다.

'신도' 통해 국민 통합 이루는 데 성공... 천황 중심 지배체제 구축

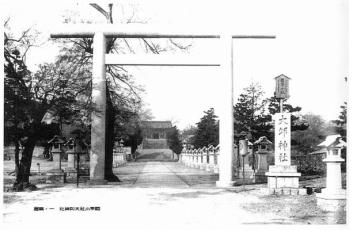

특히, 신사와 관련해서는 국신, 역대 일왕, 국민적 영웅들을 기리기 위한 신사를 새로 건축하였으며, 이와 반대로 일왕과 국가를 중심으로 하는 기억에 보탬이 되지 않는 신사들은 통폐합하였다. 그리고 국가적 신사 입구에 도리이(鳥居)를 세우는 근대적 상징 행위도 이때부터 시작되었다.

메이지 시대의 이러한 노력들은 결국 일왕이 국가의 정점에 있었으며, 그의 응시로 말미암아 영토와 국민의 진정한 대감독자(supervisor)임을 상징하는 효과를 의도하였기 때문이다. 여기에서 일왕을 중심으로 특히, 국가 정치의 의례화에 신도가 중요한 위치를 차지했다는 점에 주목할 필요가 있다.

메이지 시대의 지배계층들은 그들의 권력을 유지하기 위해 일왕을 정점으로 한 새로운 지배체제를 구축하려는 목적에서 신도를 가장 중요한 이데올로기적 국가 기구로 만들어 상징화하는 데 성공하였기 때문이다.

이렇게 확립된 국가신도(國家神道, 글의 편의상 신도로 줄여서 사용함)를 통해 메이지 정부는 강력한 중앙집권적 국민국가를 확립하였고, 국가 경영에 신(神)이라는 신비성을 끌어들여 국민들에게 주입시켰다(Shinji Ueda, 2004, 94-95). 신도는 국가 예산으로 관리되었고, 여기에 소속된 사제들은 국가로부터 월급을 받았기 때문에 국가 종교나 마찬가지였다. 이를 바탕으로 메이지 정부의 지도자들은 신도를 통해 국민들의 통합을 이루는 데 성공하였고 결국 천황 중심의 지배체제를 만들었다.

그런데 신도를 활용한 일본의 이러한 이데올로기적 통치전략이 식민지 조선에 적용되면서 서구의 식민제국주의 국가들의 그것과는 성격이 달랐다는 데 문제가 있었다. 서구의 국가들은 아시아나 아프리카에서 피식민지인들을 야만인으로 규정하고 그들을 크리스트교로 개종시켜서 결국 종교를 통한 식민지의 정신적 지배를 의도하였다. 하지만 일제처럼 조선인들을 그들 국왕의 신민(臣民)으로 삼으려고 종교를 동원하지는 않았다.

신궁(神宮)이나 신사 등에 일왕들이나 일본 신화에 등장하는 신들 주로 안치

그렇다면 이 차이는 어디에서 비롯되었을까? 그것은 일제의 식민지 지배 전략의 밑바탕에 일왕의 존재를 시·공을 초월한 절대자로 신격화하려던 메이지정부 지배 계층들의 강력한 의도가 작용한 때문이었다. 즉 메이지 시대의 지배 계층들은 그들만의 신화에 기초하여 천조대신(天照大神, 일본을 건국한 신으로 알려짐)의 자손들인 일본인은 선택받은 민족이라고 여겼던 것이고, 더 나아가 다른 민족의 영도자(또는 지배자)가 되어야 한다는 믿음을 한반도에 그대로 적용시켰다.

이와 같은 맥락에서 일본의 신도를 활용한 사회적 통합전략들은 크게 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 공간적 통합전략으로 메이지 유신 초기에 전국의 주요 도시들을 일왕이 순례하듯이 통치하였다. 이처럼 국토 순례를 통한 순치(巡治)라는 공식적 행사는 일왕의 근대적 이미지 쇄신이라는 시각적 효과까지 증대시켰다. 이러한 일왕의 공식적인 행사를 대신할 수 있는 상징적 권위를 신도가 계승하였다. 이를 위해 전국의 모든 신사들을 통폐합해서 일왕을 정점으로 하는 국가신도 체계를 조직하였다.

둘째, 시각적이면서 상징적인 통합전략으로 일본은 신도의 이데올로기적 국가 기구화를 도모하였다. 즉 신도에 안치된 신들의 응시가 영토와 국민의 대감독자라는 의식을 심어주는 상징적 효과를 위해 신궁(神宮)이나 신사 등에 일왕들이나 일본 신화에 등장하는 신들을 주로 안치시켰다.

또한 이러한 시각적 상징성을 드러내려고 신사를 웅장하게 건축하거나 야스쿠니 신사처럼 도리이 등을 강철로 만들어 다시 세웠다. 이러한 일본내 통합 전략들이 한반도에는 어떻게 적용되었는지를 살펴보았다.

지배 기호로서의 조선신사

메이지유신 이후 일본에서는 천황제를 국가적 통합체의 상징으로 만들기 위해 다양한 기호들을 사용하여 천황 체제를 이룩하였다. 그런데 이미 조선에서는 유교경관들이 지배적인 기호 체계를 이루고 있었기 때문에 일제는 조선에서 그들의 통치를 정당화시키기 위한 새로운 기호가 필요했다.

이에 따라 조선신사(朝鮮神社)들에는 대부분 일본의 건국신화에 나오는 천조대신과 메이지유신을 이끈 명치천황(明治天皇)만을 안치함으로써 내선일체(內鮮一體)라는 일제의 목적을 달성시키려고 하였다. 이에 따라서 조선의 신사는 일본 신사의 재현이되 새로운 공간에 적용하여 재구성된 기호(記號)였다.

특히, 초창기 때 형식적인 의례였던 신사참배가 조선인들의 정신적 또는 종교적 동화정책의 일환이 되었으며, 학교에서의 신사참배는 교육과정의 핵심이기도 하였다. 그 결과 일제의 신사 건립은 신사 참배와 연결되었고, 신사의 수가 늘어나는 만큼 일제의 지배 권력 또한 강화되는 것을 의미하였다. 이런 맥락에서 신사를 지배 기호라고 하였으며, 이 기호에 내재된 일제의 지배 전략을 공간적 전략과 시각적 전략으로 구분할 수 있다.

공간적 지배 기호로서의 조선신사

조선에 유입된 신도는 기존의 유교나 불교 또는 크리스트교에 비해 도입 시기가 늦었을 뿐만 아니라, 그 서비스 대상도 초기에는 일본인들로 제한되어 있었다.

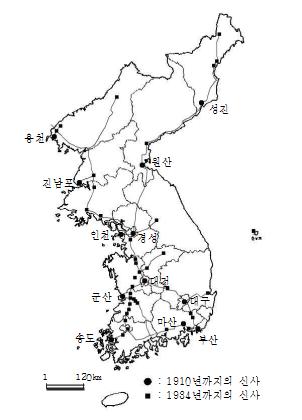

1910년 이전까지 조선에 세워진 신사는 모두 12곳으로 대부분 개항장들이라는 공통점을 갖고 있다(小山文雄 1934, 43-46). 부산의 용두산신사(1876년)를 비롯해 원산신사(1880년), 인천신사(1883년), 목포신사(1897년), 군산신사(1898년), 성진신사(1898년), 마산신사(1898년), 삼랑진신사 등이 이런 개항장에 세워진 신사들이다. 또한 진남포(1897년)와 용천(용암포)은 각각 청일 전쟁(1894년)과 러일전쟁(1904-1905년)을 치루면서 일본군들이 병참기지로 점령한 지역들이다.

반면에 경성신사, 대구신사, 대전신사 등은 일본인들이 본격적으로 내륙에 진출하기 위한 전략적 거점들을 확보할 목적으로 진출한 도시들에 세워진 신사들이다. 1910년 한일병합 이후에는 본격적으로 내륙에도 신사들이 건립되었다.

1934년까지 조선에 세워진 51개의 신사들 대부분 철도 노선이 통과하는 도시들이라는 점이 주목된다. 예를 들어, 경부선(1905년)이 설립된 이후에는 대전과 대구가, 경의선에는 개성, 해주, 의주, 신의주 등이, 호남선에는 이리, 태인, 정읍, 광주 등이, 그리고 전라선에는 대장, 삼례, 조촌 등에 신사들이 세워졌다. 또 주요 간선철도들이 놓인 다음에는 그 종점이거나 중간의 주요 도시들에도 신사들이 세워졌다.

대표적으로 충북선이 놓이면서 청주와 충주가, 그리고 기존의 경원선이 연장되는 과정에서 청진, 나남, 회령 등이 대표적이다. 이로 미루어 일본인들은 한일병합 이후에 대규모로 조선에 입국하면서 대부분 철도가 지나는 주요 도시들을 중심으로 거주하면서 그들의 거주지를 확대해 나갔음을 알 수 있다.

이처럼 일본인들은 조선을 지배하기 위한 전략적 거점인 주요 도시들마다 간선철도가 지나가도록 노선을 편성하였고, 이 철도 노선에서 벗어난 도시들도 나중에는 지선철도가 지나가도록 조정함으로써 철도 네트워크로 전국의 주요 도시들을 연결하였다.

조선 전역에 약 280개가 넘는 신사 건립

이로 말미암아 일제가 조선의 근대화라는 명목 아래 건설한 철도 노선들은 사실상 조선을 효과적으로 장악하기 위해 한반도의 주요 도시들을 안팎으로 촘촘히 연결한 일종의 그물망이었다면, 조선신사(朝鮮神社)는 이 그물망이 안전하게 확보되었음을 확인시켜주는 상징 기호였다.

앞에서 언급한 것처럼, 일제강점기 초기부터 그들은 신사를 공경하는 풍속을 조선 전역에 보급하는 것이 통치에 매우 도움이 된다고 여겼기에 그 조성 사업에 많은 노력을 기울였다. 또한 일본인들의 본격적인 이주가 시작되면서 그들의 거주지가 해안의 항구 도시들에서 점차 내륙의 대도시나 신흥도시들로 확대됨으로써 신사를 조성하는 데 중요한 활력소가 되었다.

그 결과 일제는 1920년대 말까지 남산에 세워진 조선신궁을 비롯하여 조선 전역에 약 280개가 넘는 신사들을 건립하였고, 중·일 전쟁(1937년) 이후부터는 그 유지 비용에 부담을 느껴서인지 이보다 격이 낮은 신사(神祠)들을 세우는 데 주력하였다.

더군다나 일제는 만주사변(1931년)을 계기로 ‘1면(面) 1신사주의(神社主義)’ 정책을 달성시키려고 산간벽지까지 신사를 세우고 참배를 강요하였다. 또한 그들은 신사마다 사격(社格)을 두어 조선신궁을 정점으로 다른 신사들을 서열화하였다. 특히, 일제는 중·일전쟁 이후 이른바 ‘황민화운동(皇民化運動)’을 계기로 학교와 교회까지도 신사참배토록 강요하면서 경찰력을 동원해 그들의 의지를 관철시키려 노력하였다. 이런 과정을 거치면서 신사는 더 이상 종교가 아니라 식민지 지배를 상징하는 기호로 조선인들에게 각인되었다.

이러한 노력 덕분에 일제는 일본과 식민지 조선과의 공간적 네트워크를 연결하였고, 나아가 만주, 중국, 대만까지 연결되는 ‘동북아 신사 네트워크’의 완성까지 시도하였다. 이로써 일본 신도의 신사경관(神社景觀)은 조선을 벗어나 동북아시아를 대상으로 일본의 지배 우위를 강화하려고 고안된 전략적 구성물인 동시에, 그들의 지배영역을 상징하던 공간적 지배 기호가 되었다.

시각적 지배 기호로서의 조선신사

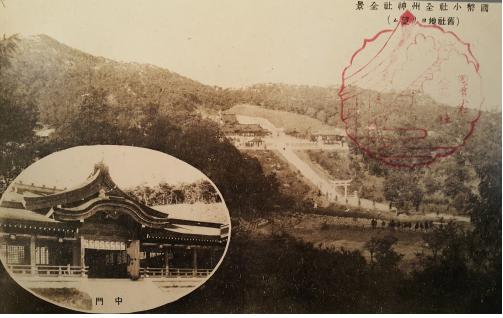

도시에 세워진 일본의 신사들은 주민들이 지나다니는 평지의 길목에 있어 주택지의 연장선에 불과하다. 그런데 조선신사들은 대부분 계단을 따라 걸어 올라가야 하는 구릉 위에 세워져 있어 일부러 찾아가기 전에는 방문이 쉽지 않다는 차이가 있다.

이처럼 두 나라에 세워진 신사들의 입지가 다른 이유는 무엇일까? 이와 같은 입지 조건의 차이 때문에 일본의 신사는 숲으로 둘러싸여 시야가 확보되지 못한 반면에, 조선의 신사들은 도시를 한 눈에 조망할 수 있는 장소라는 점이 주목된다.

강경, 강계, 강릉, 겸이포, 경성, 김제, 공주, 군산, 나남, 대구, 대전, 마산, 목포, 부산, 상주, 선천, 성진, 수원, 신의주, 원산, 의주, 이리, 인천, 조치원, 광주, 전주, 정주, 진남포, 진주, 진해, 철원, 청진, 춘천, 충주, 포항, 함흥, 혜산진, 황주, 해주 등에 40곳이 있었다.

신사의 앞을 지나갈 때마다 고개 숙여야만...

그렇다면 이처럼 탁월한 조망권이 한반도의 신사들에서 필요한 이유는 무엇이었을까? 그 해답은 경복궁 앞에 세워진 조선총독부에서 일부나마 단서를 찾을 수 있다. 즉 일제는 조선왕조의 정궁인 경복궁 앞에 조선총독부를 세워 조선의 정체성을 훼손할 수 있었고, 시각적으로도 경복궁보다 더 웅장하고 높은 서양식 건축물을 세움으로써 일제의 절대 권력을 과시하는 이른바 ‘경관을 이용한 정치’를 하였다.

이런 관점에서 볼 때, 일제는 식민지를 지배할 수 있는 시각적 차원의 상징적 전략이 전국적으로 필요하였고 그 수단으로 이용된 것이 바로 조선신사들이었다고 추정하는 것이다. 어떻든 조선신사는 순수한 종교경관이자 식민지를 지배하는 감시기구라는 메시지가 덧씌워진 다의적인 상징 기호(의미체)가 되었다.

달리 말해서 조선신사는 종교를 빙자해 일제의 침략을 정당화하고 감시하는 이념적 도구로 변질되었다. 이와 관련해 조선 신사들의 본전에 안치된 신들의 대부분이 일제의 군국주의적 지배 집단의 성향에서 비롯된 천조대신이나 메이지 천황이었다는 점에서 신사가 갖는 의미를 곱씹을 필요가 있다.

신사(텍스트)의 이러한 다의적인 의미를 읽으면서 살아가야만 했던 조선인들은 신사의 앞을 지나갈 때마다 고개를 숙여야만 하였다. 이러한 강제적 신사참배 행위를 통해서 일제는 조선인들로 하여금 구릉 위에 세워진 신사야말로 한반도와 조선인들의 대감독자임을 깨닫게 하였다. 달리 말해 조선인들은 일제가 의도한 것처럼 조선신사를 통해 끊임없이 ‘감시의 내면화’ 과정을 강요당한 것이다.

조선인들을 감시하는 감시체계로 작동

이러한 구릉지향성 조선신사들은 대부분 일본 거류지와 매우 가까운 곳에 입지하였다. 조선신사는 종교적 시설이었기에 일본인들에게 그 서비스를 제공하기 위해서는 아무래도 일본인 거류지와 가까운 곳에 세워져야 유리했다.

이에 따라 자연스럽게 조선신사 주변에는 일제의 식민지 경관들인 관공서, 역사(驛舍), 경찰서, 보건소, 교육기관, 금융기관, 상업회의소 등이 집중되었다. 이와 함께 신사가 세워진 장소들은 대부분 공원으로 명명되거나 나중에라도 공원으로 지정되었다. 이 공원들에는 주로 일본산 벚나무들이 심어졌으며, 공휴일이나 명절에는 일본인들이 즐겨 찾는 관광지가 되기도 하였다.

조선신사는 이제 한반도에서 조선인들의 유교와 관련된 기억 또는 흔적들을 해체하면서 새롭게 발명된 공식적 기호였을 뿐만 아니라, 조선인들을 감시하는 감시체계로서 작동하였다. 신사에 안치된 천조대신이나 메이지 천황은 응시의 주체였고, 조선인들은 그 응시의 대상이 되었다. 일제의 이러한 의도가 성공했다면, 조선신사는 한반도 종교의 지형까지도 바꾸어 놓았을 것이다.

그렇지만 신사라는 텍스트를 만든 주체(일제)의 의도와 그 텍스트를 읽는 독자(조선인)의 입장 차이는 분명히 다를 수밖에 없었다. 조선인들(독자)은 신사에 투영된 일제(저자)의 의도를 감시 도구라고 정확하게 읽었기 때문에 광복이 되자마자 신사는 곧바로 해체되고야 말았다.

종교학적 관점에서 일본 신도는 한국인들에게 종교로서 접근하지 못하고 저항 담론에 의해 배제된 근대의 신흥종교였다. 이와 비슷한 시기에 크리스트교가 한국에서 공인종교로 성공한 경우와 비교된다.

결과적으로 둘 다 똑같은 제국주의를 표방하였으면서도 동아시아의 같은 유교 문화권에 속한 국가의 지배를 받아야 하는 경험 탓에, 비록 종교라 할지라도, 한반도에서는 철저히 부정되고 굴욕적인 것으로 받아들여졌다.

한반도, 일종의 '원형 감옥'... 조선신사 네트워크 해체

일제는 군대와 경찰의 힘을 빌려 물리적으로 한반도를 지배하였으며, 일본 종교인 신도의 예배처인 신사를 통해 정신적인 지배를 시도하였다. 일본에서는 민심을 통합하려는 수단으로 신사를 이용했다면, 한반도에서는 식민지 지배를 정당화하는 일종의 감시 도구로 삼고자 공간적 또는 시각적 효과를 고려해 신사를 중요한 도시들마다 배치하였다.

일제는 먼저, 한반도의 공간적 지배 수단으로 ‘조선신사 네트워크’를 완성하였다. 그들은 조선의 개항장을 중심으로 먼저 교두보를 마련하고, 해안과 내륙의 주요 도시들을 철도 노선과 연결된 도시들마다 신사를 세워나갔다. 일제는 또한 각 도시들마다 조망이 탁월한 구릉 위에 신사를 세움으로써 일종의 ‘일망감시시설(一望監視施設)’을 배치하였다.

이를 위해 신사 정면의 방향을 시가지 쪽으로 배치하여 감시 시설로서의 필요·충분조건을 만족시켰다. 이와 함께 신사는 일본인 거류지를 비롯한 식민지 경관들(관공서, 역, 경찰서, 보건소, 학교, 우체국, 관사, 일본인 거류지 등)과 인접한 장소에 세워져 그들의 종교 성지를 보호함은 물론, 이들에게 종교 서비스를 제공하기에 편리한 기능적 측면도 강조되었다.

이로써 한반도는 일제가 감시하는 일종의 ‘원형 감옥’이 되었다. 이 감옥 안에서 피수감자(조선인)는 감시자(일제)에게 늘 감시당한다고 여겨서 감시자가 원하는 것처럼 행동하였다. 즉 조선인들에게 일제의 감시가 내면화되었다. 이에 따라 일본의 국가 신도는 한국인의 정신 세계에 깊이 파고드는 데 성공하지 못한 영원한 타자(他者)였다.

※참고 문헌

조선총독부, 1925, 「一万分一地形圖集成」, 경인문화사.

다카시 후지타니, 한석정 옮김, 2003, 화려한 군주: 근대일본의 권력과 국가의례, 이산.

문혜진, 2018, “식민지 조선으로의 신사신도(神社神道)의 유입에 관한 일고찰,” 정신문화연구 제41권 제2호, pp.131-160.

최진성, 2006, “일제강점기 조선신사의 장소와 권력: 전주신사를 사례로,” 한국역사지리학회, 한국역사지리학회지 제12권 제1호, pp.44-58.

小山文雄, 1934, 神社と朝鮮, 朝鮮佛敎社.

Shinji Ueda, 2004, “Japanese Imperialism: Political Philosophy Based on the Shinto-Emperor Ideology,” Journal of Asia-Pacific Affairs, pp.89-113.

※<사람과언론> 제8호 게재

/최진성(전주고교 교사)