강병철의 '의학 에세이'

John Barry의 <The Great Influenza>를 읽고 한 달이 넘도록 마음 속에 얹힌 화두가 있다. "질병이 유행할 때 감염되지 않은 사람은 불쏘시개(tinder)"라는 것이다. 유행병에서 가장 기본적이며, 가장 중요한 개념이다.

어떤 집단에 유행병이 발생하면, 병에 걸린 사람은 죽거나 회복하거나 둘 중 하나다. 죽지 않고 살아 남으면 면역이 생긴다. 집단 내에서 면역이 생긴 사람이 많아질수록 유행병의 불길을 유지하는 데 쓰일 '장작'이 줄어든다. 아무리 큰 불도 더이상 태울 것이 없으면 꺼지듯, 아무리 큰 유행병도 걸렸다 회복한 사람이 많아지면 사그라든다. 면역 때문이다. 그 면역을 인위적으로 만들어 주는 것이 백신이고...

지금 우리가 처한 상황이 무려 1백년 전 독감 유행 때와 그리 다르지 않다는 자괴감에서 벗어나 자세히 들여다보면 그래도 대응할 수 있는 폭이 상당히 넓어진 것은 사실이다. 역학이 발달한 덕이다. 이제는 감염자를 최대한 빨리 찾아내 격리시킴으로써 감염의 확산을 막을 수 있다.

작은 불씨를 빨리 찾아내 바로 밟아 끔으로써 대규모 산불로 번지지 않게 하는 전략이다. 당연히 효과가 있다. 문제는 이 전략이 성공적일수록 병에 걸리지 않은 사람, 즉 불쏘시개가 엄청나게 남는다는 점이다. 불길이 완전히 잡히지 않은 채 이렇게 많은 장작이 쌓여 있는 한, 언제라도 어마어마한 화마가 덮쳐올 수 있다. 태울 수 있는 장작이 많다는 문제, 질병의 불길에 공급할 연료가 얼마든지 있다는 문제가 해결되지 않는 한 전염병은 물러가지 않는다. 언젠가 저절로 물러나리라는 기대는 자기중심적 낙관주의에 불과하다. 대부분의 인구가 질병에 걸리거나, 백신이 나올 때까지 질병은 계속될 것이다.

1918-1919년의 스페인 독감은 2단계로 진행되었다. 왜 그랬을까? 직접 코로나 사태를 겪어 보니 바로 알 수 있었다. 인간은 사회적 동물이다. 아무리 전염병이 무서워도 사회적으로 고립되어 지내는 데는 한계가 있다.

게다가 경제적 활동이 이어지지 않는다면 생존을 위협당하는 것은 마찬가지다. 결국 경계심이 무뎌지게 되어 있다. 마른 장작인 상태로 여기저기 다니며 사람을 만나게 된다. 2차, 3차 유행은 불가피하다.

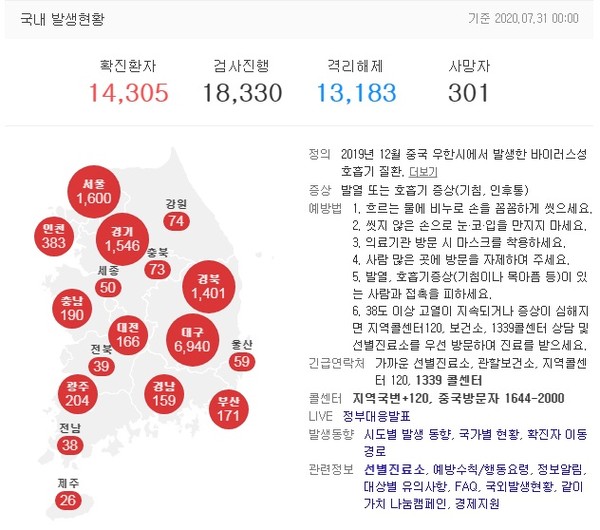

그렇다면 전략은 두 가지다. 그냥 전염병의 자연 경과를 밟든지, 아니면 환자가 발생할 때마다 즉시 찾아내어 격리시키기를 끝없이 반복하는 것이다. 스웨덴은 전자의 방법을 천명했고 미국이나 브라질은 의도했든, 의도하지 않았든 전자의 길을 가고 있다. 후자의 길을 걷는 대표적인 나라가 바로 우리다. 우리의 전략이 계속 성공을 거두려면 두 가지 요소가 중요하다.

첫째, 백신이 얼마나 빨리 개발되느냐. 둘째, 그때까지 방역팀이 지치지 않고 활동을 계속할 수 있느냐.

지금까지 우리가 역병을 성공적으로 통제한 데는 누가 뭐라 하든 의료진을 '갈아 넣었다'는 점이 크게 작용했다. 하지만 사람이 버티는 데는 한계가 있다. 의료진에 대한 처우가 소홀했다는 점도 여러 번 보도된 바 있다. 당연히 사기 문제가 뒤따른다.

게다가 의사들의 파업 소식까지 들리니 마음이 어두워진다. 백신 개발은 상당히 빨리 진척되고 있지만 언제 실용화될지는 알 수 없다. 지금이라도 정부는 장기전에 대비해야 한다. 의료진을 효율적으로 운용할 전략을 수립하고, 의료 자원의 분배 체계를 확립하며, 다시 초심으로 돌아가 소홀한 점이 없는지 꼼꼼히 살펴야 한다. 효과적인 백신이 나올 때까지 이 싸움은 결코 끝나지 않는다.

/강병철(꿈꿀자유 서울의학서적 기획자)

※'강병철의 의학 에세이'는 우리의 일상 생활과 밀접한 의학과 문화, 철학 등에 관한 강병철 선생의 해박하고 통렬한 글을 고정적으로 연재하는 코너입니다. 많은 관심과 응원을 부탁드립니다.