백승종의 역사칼럼

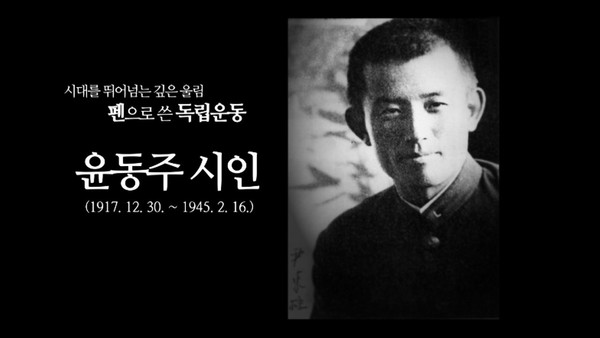

이른 아침에 일어나자마자 물 한 컵을 마셨어요. 브라질산 커피를 거칠게 갈아서 딱 두 잔을 만들었습니다. 큰 잔은 제 것이고, 작은 잔은 아내가 드실 몫이지요. 책상 한쪽을 차지하고 앉아서 <<윤동주 시집>>(범우문고, 1986)을 그냥 펼쳤어요.

일부러 고르지는 않았어요. 무슨 시든 윤동주가 토해낸 비단 실이라면 다 믿을만하니까요. 오늘 아침을 함께 맞이한 것은 다름 아닌 <해바라기 얼굴>이었어요. 한 자 한 자 또박또박 읽어봅니다.

“누나의 얼굴은

해바라기 얼굴

해가 금방 뜨자

일터에 간다.

해바라기 얼굴은

누나의 얼굴

얼굴이 숙어들어

집으로 온다.”

이 짤막한 시를 읽고 나자 몇 가지 생각이 머릿속을 맴돌았어요. 여기에 다 쓸 수는 없고 세 가지만 간단히 적어봅니다. 그냥 제 생각일 뿐이니까요. 여러분에 동의하지 못하셔도 할 수 없어요.

첫째, 저는 이 시만 보아도 시인 윤동주가 어려서 한시(漢詩)를 많이 배운 분이라고 생각합니다. 시는 넉 줄씩 두 개의 단락으로 되어 있어요. 한시 특히 배율시의 전형적인 모습이지요. 기승전결(起承轉結)이라는 전통적인 작법도 여실하고요. 무엇보다 대구(對句)를 만드는 방식이 그렇습니다.

시의 첫 연과 둘째 연이 서로 어떻게 대조되어 어울리는지를 다시 살펴보면 이렇지요. 첫 줄은 “누나의 얼굴은”과 “해바라기 얼굴은”으로 맞춰놓았어요. 둘째 줄은요, “해바라기 얼굴”과 “누나의 얼굴”로 대조시켰고요, 이어서 셋째 줄은 다시 “해가 금방 뜨자”를 “얼굴이 숙어들어”로 대비하였지요. 그리고 끝줄은 “일터에 간다.”와 “집으로 온다.”로 배치하였습니다. 쉽고도 기묘한 대조요, 교차입니다. 전통적인 한시의 세계를 쉽고도 친숙한 우리말로 바꿔놓았으니, 한 점의 군더더기가 없고 소박한 느낌을 주지요.

둘째로 드리고 싶은 말씀은요, 이 시가 매우 동아시아적이라는 것입니다. 해바라기가 태양을 바라보는 것처럼 자연에 순응하며 검소하고 신실하게 살아가는 시적 존재가 누구인가요. 여성이요, 구체적으로 말해 “누나”입니다. 동트는 새벽부터 석양에 해가 초저녁까지 근면하게 일하는 사람은 누나만이 아니지요. 실은 모든 농부가 그렇습니다. 그러나 윤동주는 아버지도 할아버지도 마을 사람들도 아닌 누나를 내세웠어요. 왜 그랬을까요?

서양 사람들은 해바라기라면 한없이 강렬한 정렬을 떠올립니다. 뜨거운 태양을 피하지 않고 당당하게 맞서기라도 하듯 바라보니까요. 보통의 식물은 태양의 빛을 그처럼 오래 바라보지 못하고 시들거나 심지어 타버립니다. 그러나 해바라기는 태양의 강렬한 광선을 한 줄기도 버리지 않고 흡수하니까요, 얼마나 강렬한지요.

동아시아에서는 해바라기를 순종적이고 충성스러운 신하의 모습으로 이해했어요. 해가 뜨면 고개를 들어 충성의 마음으로 해를 따라 움직이다가 해가 지면 고개를 떨구며 숨을 죽인 듯 조용히 다음 날까지 미동도 하지 않아요. 이튿날 해가 떠오르면 다시 해만 바라봅니다. 충신이요, 효자요, 절부(節婦)입니다. 그래서 조선 후기에 여러 서자(庶子)들이 통청(通淸) 운동을 할 때도 충효열(忠孝烈)로 점철된 자신들의 역사를 정리하여 <<규사(葵史)>>라고, 다시 말해 “해바라기의 역사”라고 이름하였습니다. 시인 윤동주의 “해바라기”는 순실한 농민이요, 그 정수를 시인은 앳된 “누나”에게서 찾았어요.

서양의 독자들은 아마도 이해를 하지 못할 것입니다. 억센 농부가 아니라 왜, 곱고 연약한 누나가 하필 해바라기냐고, 그들은 고개를 가로 저을 것 같아요. 바로 그렇기 때문에 저는 <해바라기 얼굴>이 동아시아적인 시라고 생각하며 읽었어요.

끝으로, 이것은 좀 꺼내기 어려운 말씀이지요마는 윤동주의 시선은 “젠더”의 관점에서 볼 때 편향적이라는 생각이 듭니다. 순수하고, 순정하고, 티없이 고운 것은 왜 “누나”와 같은 미혼의 여성을 내세워야 하는 것인가요. <해바라기 얼굴>은 식민지인 조선의 애처롭고 아름다운 모습인 것 같은데요. 은연중에 강포한 지배자는 거칠고 냉혹한 남성이라면, 식민지는 순결한 “누나”로 그린 것은 아닌가요.

탁월한 시인 윤동주도 시대적 통념을 완전히 버릴 수는 없었을 것입니다. 그런 점에서 그를 함부로 제가 나무라는 것은 물론 아닙니다마는, 21세기 시민의 눈으로 보면 시인의 젠더 편향성이 조금은 눈에 거슬린다고 할까요. 옥에도 티는 있는 법이니까요.

아침에 커피 한 잔을 마시며 잡다한 생각이 너무 많았던 것 같아요. 이제는 일어서서 마을이라도 한바퀴 돌아보고 와야겠어요. 아침 산책은 기분을 명랑하게 만들어주거든요. 여러분에게도 해맑은 하루가 되시기를 빕니다.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)

•절구= 4행시

•율시= 8행시

•배율시= 10행 이상

윤동주에 해바라기'는 같은 형태를 굳이 한시에 비유하자문 율시(律詩) 또는 절구(絶句)와 비슷하다구 할 수 있을 지언정 배율시라구 할 수는 읎음다

배율시 排律詩.

•排배= 물리칠 배. 배척, 배제

•律율= 음률, 법률, 가락

글짜 그데루 율을 무시한 시에 형태라.

그냥 운을 맞춰가문서 최소 10구이상, 12구 20구 200구 600구 1400구... 주절주절데는 기라서 기승전결 하구는 전혀 상관읎슴다.