백승종의 역사칼럼

우리나라 역사를 읽어보면 내정(內政, 국내 정치)이 아무리 어렵더라도 그런 문제를 해결하기 위해서 외국 군대를 빌려온 적은 없었다. 그러나 조선 말기의 고종과 그 측근세력은 달랐다. 그들은 외국 군대를 이용해서라도 자신들의 권력을 지키려고 하였다.

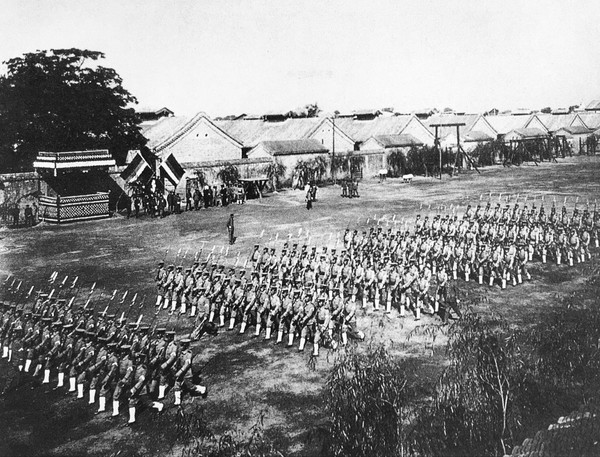

문제는 1882년 임오군란 때 시작되었다. 고종과 그 측근들은 청나라 군대를 데려다가 대원군을 내쫓고 권력을 탈환하였다. 비슷한 일은 다시 되풀이되어, 1894년 동학농민혁명이 일어나자 고종은 다시 청나라를 끌어들였다. 그 바람에 청일전쟁이 발생하였는데, 일본은 낭인(浪人)을 동원하여 고종의 가장 믿음직한 정치적 파트너였던 명성황후(明成皇后, 1851-1895)를 시해하는 참극도 마다하지 않았다.

신변의 위협을 느낀 국왕은 다시 한번 외세를 빌려보고자 하였다. 이 못난 왕은 이른바 아관파천(俄館播遷)을 단행하여, 자국의 수도에 머무는 러시아 공사관으로 도피하였다(1896년). 거기에서 이 가엾은 왕은 근 1년 동안이나 내정을 지휘하였다. 그때 나라의 모양이 어떠했을지는 긴 설명이 필요 없을 것이다.

외국의 지원에 정권의 운명을 맡긴 셈이었다. 이른바 강대국들은 반대급부를 요구하며 불쌍한 조선으로부터 많은 이권을 빼앗아갔다. 처음에는 중국과 일본은 조선에서 좀 더 큰 상권(商權)을 차지하려고 다투었다. 1894년 청일전쟁이 일어날 때까지 서울의 용산에 진주한 청나라의 위안스카이(袁世凱, 1859-1916)는 총독처럼 굴면서 우리나라의 정치를 농락하였다. 고종은 미국, 일본, 러시아에 추파를 던졌고, 그때마다 그들 외세는 많은 이권을 빼앗아갔다. 그리고는 1910년 8월 우리는 나라를 잃었다.

서양 중세의 부자 나라 베네치아도 외세의 간섭으로 망하고 말았다. 수백 년 동안 지중해를 석권한 강대국 베네치아였는데도 군사와 외교에 실패하는 바람에 주권을 잃고 남의 속국이 되고 말았다. 외국 세력을 깊이 끌어들이는 일은 위험천만한 일이다.

외세의존은 마지막까지 피해야 한다. 그러나 지난 이명박 정권과 박근혜 정권은 오직 한-미 동맹에 목을 매다시피 하였다. 그 바람에 남북관계는 경색되었고, 우리의 가장 큰 무역상대국인 중국과의 우호와 친선도 금이 가고 말았다. 뜻있는 시민은 이명박근혜 정부의 편향적 외교가 국익을 해친다고 비판하였지만 달라진 것은 없었다. 지난 문재인 정부는 여러 가지 어려움 속에서도 중국과 미국 사이에서 균형점을 발견하고자 노력하였고, 그런 덕분에 큰 마찰은 없었다. 그때도 일본과의 충돌은 피하기 어려웠다.

그럼 윤석열 정부는 어떠한가. 주변의 어느 나라와도 적절한 관계를 맺지 못하는 것 같다. 심지어는 그들이 그토록 섬기는 미국과의 관계조차 엉망이 아닌가 싶다. 최근 낸시 펠로시 미국 하원 의장이 우리나라를 찾아왔을 때도 의전이 적절한지를 둘러싸고 외신은 불만을 쏟아냈다. 외세에 아부할 필요는 없으나 우리를 찾아온 손님은 극진하게 맞이하는 것이 당연한 일이다. 윤석열 정부는 그런 상식도 없는 것이 아닌가, 하는 의구심이 국내외에서 크게 일어나고 있다.

한반도는 이른바 세계 최강대국인 4강으로 둘러싸인 세계 유일의 나라이다. 우리에게 중국과 일본, 미국과 러시아는 너무 멀리해도 좋지 않고 지나치게 가까워져도 위험한 나라들이다. 현대 한국은 어느 누가 정권을 쥐든지 자주와 평화의 토대 위에서 균형 잡힌 외교를 유지해야 한다. 우리나라에 절실한 것은 어느 하나의 강대국에 목숨을 기대는 정책이 아니라, 실력을 통해 그들 모두를 솜씨 있게 요리하는 정치가이다. 윤석열 이후를 노리는 정치가라면 그 점을 명심해야 한다.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)

반면교사'라는 사자성어를 쓰셨는데

사학과 교수님이시라면 사자성어를 올바르게 사용하셔야 할 것 같아서 한 말씀 올립니다.

20년전

JP가 2000년 총선 당시 시민단체들로부터 낙천 대상자로 지목당하자 "한 번 읽어보라"며 언급했던 '모택동 비록(毛澤東 秘錄)''에 있는 말입니다.

모택동이 모택동비록(毛澤東 秘錄)에서 수호전에 대하여 말하였습니다

[水滸가 좋은 것은 投降(투항)에 있다. 反面教材(반면교재)로서 인민에게 투항파에 대해 가르치고 있는 때문이다]

모택동이 반면교재"라고 한 것이 언제부턴가 반면교사'라고 와전된 것입니다.