백승종의 역사칼럼

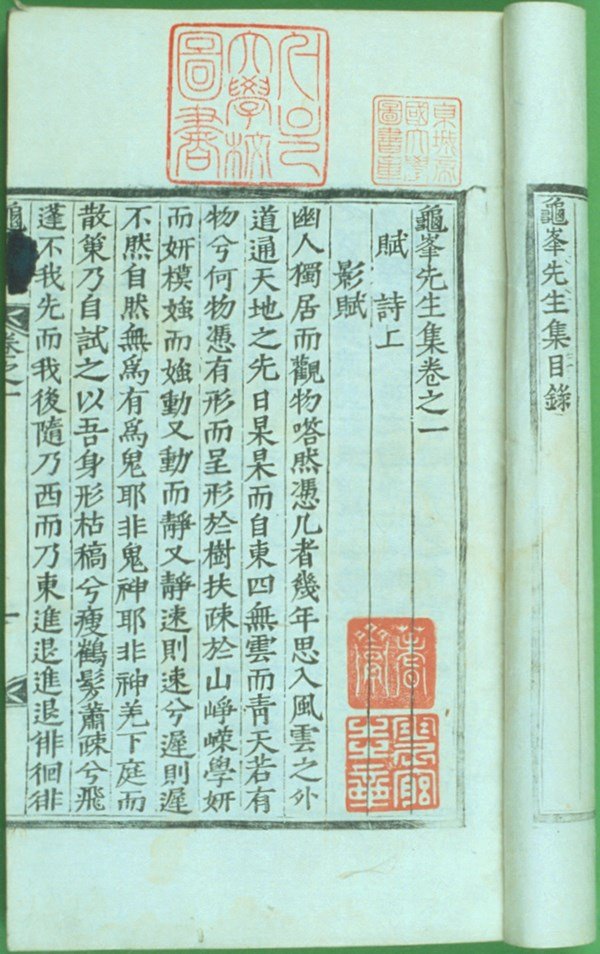

충남 당진시 구봉로 137-42에는 구봉(龜峯) 송익필(宋翼弼, 1534~1599)의 묘소가 있다. 그로 말하면 16세기를 대표하는 큰선비로 시와 문장에 모두 뛰어난 선비였다. 그런데도 과거를 단념하고 학문에만 몰두하여 성리학과 예학에 출중하였다. 한때는 선조의 뜻에 거슬려 평안도 희천으로 유배되었다.

귀양에서 풀려난 뒤에도 형편이 어려워 벗과 문인의 집을 전전하며 불우하게 살았으니, 안타까운 일이었다. 젊어서부터 송익필은 율곡 이이 및 우계 성혼과 가까운 친구였다. 그들의 우정은 여러 문헌에 보이는데, 가령 성혼의 <<우계집 속집>>(제3권)에 이런 말이 있다.

“장차 어둡고 비루한 제가 때때로 질문하는 것에 대해 의혹을 풀어주시기 바라옵니다.”

이런 말로써 성혼은 송익필에 대한 존경의 마음을 표현하였다(명종 15년, 1560). 성혼과 이이는 우리가 다 아는 것처럼 그 시대를 대표하는 선비들이었으나, 늘 입을 모아 송익필의 학문을 칭송하였다.

세상 사람들은 막후에서 송익필이 이이와 성혼 등 서인들을 지휘하고 있을 것이라는 지레짐작을 하였다. 그런 추측이 완전히 틀린 것도 아니었다. 훗날 우암 송시열이 증언한 바에 따르면, 이이는 이조 판서로 재임할 때 송익필이 추천한 여러 선비의 이름을 종이에 적어두고 차례로 벼슬에 임용하였다. 이런 사실을 알게 된 제자 김장생이 펄쩍 뛰었다. 김장생은 그 종이를 없애라고 스승에게 간청하였다. 그러자 이이는 태연한 표정으로 이렇게 말하였다.

“이것이 해로울 게 무엇인가.”

인재를 널리 논의하고, 현명한 사람의 추천을 귀하게 여기는 풍습은 옛날의 큰선비들에게도 있었다. 이것이 이이의 해명이었다. (송시열, <<송자대전>>, 제212권) 이이의 생각이 틀린 것은 물론 아니었다. 그러나 세상은 이런 일이 있었기 때문에 송익필과 성혼 및 이이를 한 무리라며 마구 공격하였다.

얼마 뒤 이이가 사망하였다. 이어서 서인들은 조정에서 모두 쫓겨나고 동인이 집권하였다. 새 집권층인 동인들은 송익필에 대해 혹독한 비판을 쏟아냈다. 어느 대신은 이렇게 말할 정도였다.

“그대(송익필)가 이이가 죽고 나서라도 옛 인연을 끊었더라면 후환이 없었을 것이라."

이것은 명백한 조롱이었다. 또 다른 관리들은 현행 법률을 위반하면서까지 송익필과 그 가족을 공격하여 끝내는 몽땅 노비로 만들어 놓았다. (송시열, 같은 책, 제207권) 당쟁의 열기가 심해지자 송익필은 파멸의 비운을 피하지 못하였다. 사실 그 집안에는 약간의 흠결이 있었다고 볼 수도 있다. 그의 아버지 송사련이 지난날 안처겸의 반역죄를 고발하여 공신에 책봉되었던 사실이 있다.

선조 19년(1586) 조정은 해묵은 그 사건을 재수사하여, 송사련의 고발을 사실무근인 음해로 확정하였다. 그러고는 송익필과 그 일가족을 안씨 집안에 노비로 지급한다고 판결하였다.

따지고 보면, 송익필과 안처겸의 집안에는 복잡한 과거사가 있었다. 안처겸의 조부 안돈후는 노년에 이르러 집안의 여종 하나를 첩으로 삼았다. 그런데 그 여종에게는 이미 감정이라는 딸이 있었다. 감정은 송린이란 사람과 결혼하였고, 거기서 아들 송사련이 태어났다.

송사련은 안씨들과 형제처럼 친하게 지냈으나, 나중에는 안처겸의 역모를 고발하여 두 집안이 서로 원수가 되고 말았다. 앞서 말했듯, 송익필은 서인 명사들과 가까웠다. 바로 그런 이유로 동인들은 이미 조정의 포상까지 끝난 사건을 재심하여, 송익필을 안씨의 종으로 만들어버렸다.

이에 대한 반발이 없을 리 없었다. 여러 제자가 나서서 송익필을 적극적으로 보호하였다. 대표적인 제자가 바로 사계 김장생이었다(장유, <<계곡선생집>>, 제12권). 권력 투쟁이 격심해지면 세상이 광기에 사로잡힌다. 그렇게 되면 송익필 같은 큰선비도 박해를 받는다. 그런데 그렇게 어두운 시절에도 의리를 굳게 지킨 선비들은 있기 마련이다.

하면 송익필의 일생은 꼭 불행하기만 한 것도 아니었다는 것인가. 문제는, 우리가 사는 지금 세상에서도 언제든지 광기의 시대가 재연될 수 있다는 점이다. 권력에 대한 과도한 집착은 언제나 광기를 불러일으키고, 그러면 과거의 침전물이 다시 역사의 표면 위로 떠올라 앞뒤를 헤아릴 수 없는 안전인수(我田引水)의 판결이 나온다. 우리는 과연 언제쯤이나 평화로운 정권교체를 실천할 수 있을까.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)

송익필이 과거를 단념하고 학문에만 몰두혔따구 필사햐 놓셨으나,

요고는 사실관계를 왜곡하신 기라.

송익필은 향시(鄕試)에 급제혔슴.

향시는 초시(初試)라 엄연히 과거에 급제한 기라.