백승종의 '역사 칼럼'

1777년(정조 1) 3월, 정조는 서얼의 등용을 위해 따로 시행규칙(許通節目)을 마련했다. 왕은 서얼들에게도 관직 진출의 기회를 주고자하였다.

그러나 인사를 담당하는 관리들이 왕명을 어겼다. 그들은 단 한 명의 서얼도 청요직에 발탁하지 않았다. 정조는 조정의 이런 폐습을 잘 알고 있었으나, 적극적으로 대응하지 않고 침묵했다.

성대중은 이런 사태를 비판했다. “장자가 말한 대로, ‘풍속이 임금보다 무섭다’는 말이 맞는 것 같다.” 서자인 자신의 절망감을 그는 이렇게 표현했다.

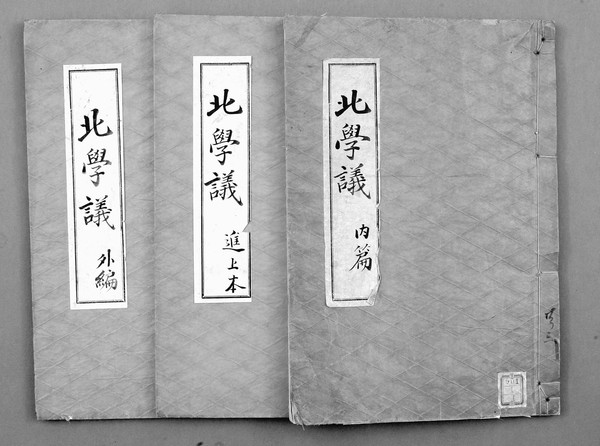

사실 정조는 서얼의 사회적 불만을 무마하기 위해 ‘서얼허통절목(庶孽許通節目)’을 정했던 것이다. 그 나름의 실천 방안도 마련했다. 규장각에 검서관 자리를 두어 박제가, 이덕무, 유득공, 서이수 등 서얼 출신 학자들을 발탁했던 것이다.

박제가는 승지를 지낸 박평(朴坪)의 서자요, 이덕무는 통덕랑 이성호(李聖浩)의 서자였다. 다들 처지가 이와 비슷했다. 그러나 그들 가운데 누구도 중용되지는 못했다. 규장각 검서관은 일종의 임시직이었다. 게다가 품계도 낮아 잡직 9품부터 6품에 그쳤다.

이웃나라인 중국에는 서얼차별이라는 사회적 악습이 존재하지 않았다. 조선의 선비들도 그런 사실쯤은 환히 알고 있었다. 그러면서도 양반인 자신들의 정치적·사회적 특권을 유지하기 위해서 서얼에 대한 차별을 제도화했다.

말끝마다 그들은 공자와 맹자의 윤리와 도덕을 내세웠지만, 서자차별을 정당화할 수 있는 논리는 어디에서도 찾아볼 수 없었다. 정확히 말하면, 선비들이 추앙하는 공자는 서얼이었다. 그러하건마는 조선 선비들은 무턱대고 서얼을 차별하였으니, 안타까운 일이었다.

현대의 서얼차별도 만만치 않다. 특정 지역출신이라고 해서 배제하고, 좋은 대학교 나오지 않았대서 차별하고, 여성이라는 이유로, 장애인이라는 이유로 억압하고, 또 무슨 무슨 이유로 알게 모르게 물을 먹인다. 우리는 서얼차별 같은 것이 없는 세상에서 살 수가 없는 것일까.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)

[규장각 검서관은 일종의 임시직이었다. 게다가 품계도 낮아 잡직 9품부터 6품에 그쳤다]

요리 말씀하셨는데여, 틀리셨네여.

규장각 검서관은 잡직 아니거등여.

대전통편 드가 보세여.

검서관은 규장각에 속혀있꾸여, 잡직은 따루 분리하야 세세히 기록혀 놯짜나여.

필사 슨상니이임~

자꾸자꾸 틀리구 기시거등여.

검서관은 5품이거등여.

확인햐 보실라문여

대전통편 드가셔서

종2품아문 드가셔서

규장각 드가보셔여

[檢書官四員, 五品。]

요롷게 쓰여 있짜나여.