백승종의 '역사 칼럼'

1894년, 만약 그때 제가 전봉준이라면 어떻게 해야 했을까요? 참으로 난감한 일이었을 것입니다. 그러나 전봉준은 서울로 올라가기를 결정했지요. 구국의 일념을 가진 이였으니까요.

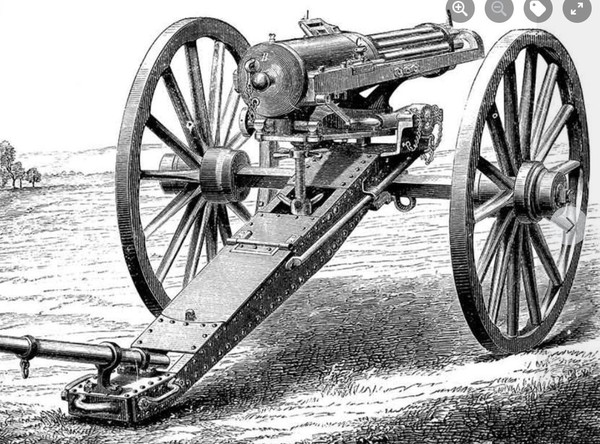

서울에 올라가면 일본군을 이길 전망이 있었을까요? 이길 확률은 희박했습니다. 하지만 서울로 가야 했습니다. 왜요? 그것이 ‘보국안민’을 위한 길이었으니까요. 앉아서 죽느니 차라리 서서 싸우다 죽어야 보국안민이지요. 나라의 운명에 대해서 스스로 책임을 져야 주인이지요.

“부패한 서울의 권력자들, 한없이 무능한 시골의 불한당 같은 양반들. 이 사람들한테 나라를 맡기니까 이 모양 이 꼴이 되고 만 것인데, 비록 서울로 올라가서 일본을 축출할 수 없다 해도 나라의 운명을 외면할 수가 없다. 자, 우리 이제 서울로 가자.”

전봉준의 심정은 비장하기 짝이 없었을 것입니다. 동료들이 물었겠지요. “그럼 언제 갈까요?” “우선 짓던 농사일을 대강 끝내놓고 올라가자!" 그래서 그해 음력 9월이 되자 그들은 움직였어요. 전봉준의 목소리가 제 귓가에 들려오는 것만 같아요.

“여러분 농군들아, 그 댁에 올해 농사는 마무리되었는가? 그럼 이제 다 모여들 보게나. 이제 우리는 죽음을 각오하고 일본군을 축출해야 한다. 살러 가는 길이 아닐 것이다. 나라를 위해, 자손을 위해 죽으러 가는 길이 될 것이다. 자, 우리 모두 팔을 걷어붙이고 죽으러 나가자. 나라가 우리의 목숨을 원하고 있다.”

전봉준이 일본군과 싸워서 이길 가능성을 믿고 먼 길을 떠나지 않았을 거라고, 저는 생각합니다. 이길 가능성이 실낱같았으나 그는 시대의 부름을 외면하지 않았다고 생각해요. 비극적 상황이 다가옴을 예감하며 차마 떨어지지 않는 발길을 재촉했다고 봅니다.

그때 만약 제가 전라도 어느 고을의 농부였으면 전봉준의 부름에 다음과 같이 대답했을지도 모릅니다.

“봉준 형님, 잘 알겠는데요. 제 어머님의 연세가 많아서 제가 집을 비우지 못합니다. 이번에는 빼주십시오. 내년에나 함께 할게요.”

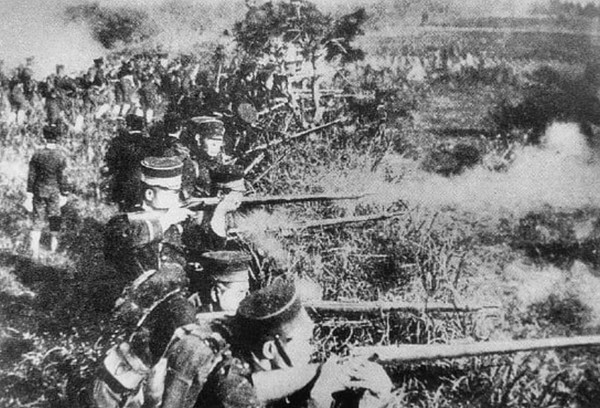

그러나 우리의 동학 농민군은 저와는 다른 사람들이었든가 봅니다. 그들은 모든 것을 뒤로 미룬 채 운명의 부름에 응했어요. 정말 많은 사람이 모였어요. 정확한 숫자는 어디서도 확인할 방법이 없어요. 그러나 족히 십만 명이 넘었다고 짐작됩니다. 죽으러 가는 길이 되고 말 것인데도 이렇게 많은 사람이 나섰다는 사실이 참으로 장하지 않습니까?

때로 우리도 전봉준을 따라서 먼 길을 떠난 사람들, 즉 우리의 할아버지들과 같은 결단을 내려야 합니다. 위험을 무릅쓰고 의미 있는 행동을 해야만 되는 것입니다. 그때가 언제인지를 알려 줄 전봉준 선생이 곁에 없다고 탓하지 말고요, 우리 가슴속에 살아 있는 그분의 목소리에 귀를 기울여야겠지요.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)

[정확한 숫자는 어디서도 확인할 방법이 없어요.

그러나 족히 십만 명이 넘었다고 짐작됩니다.]

요리 써놓셨구랴.

정확한 숫자는 확인할 방법이 읎으문서두

족히 십만명이 넘었따구 짐작이 된다구?

그리 짐작하시는 근거는 뭐신가?