백승종의 '역사칼럼'

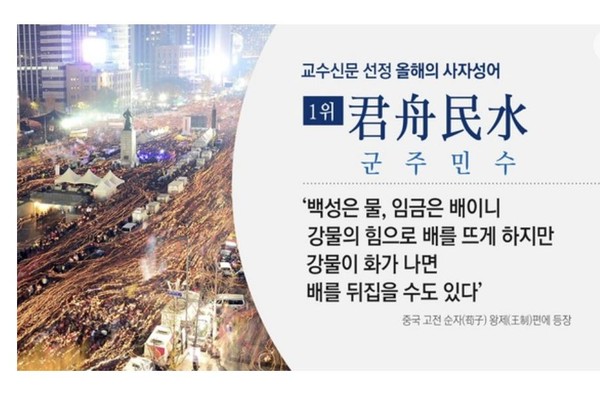

까마득한 왕조시대에도 그런 말이 있었다. ‘모든 권력은 국민에게서 나온다’는 헌법 조항 같은 것은 아직 상상 밖의 일이었으나, 권력의 작동원리는 예나 지금이나 마찬가지다. 소통을 거부하는 권력, 소수 기득권층의 이익만 챙기는 권력자는 결국 쓰러지기 마련이다.

정치가 민심을 떠나 표류하던 18세기의 조선 사회, 그때도 비판적 지식인들이 있었다. 병와 (甁窩) 이형상(李衡祥, 1653~1733)은 바로 그런 이였다. 「주수설송병서 (舟水說頌幷序)」라는 그의 글을 읽다가 나는 눈이 휘둥그레졌다. 많은 문집을 읽어보았지만, ‘군경 (君輕) ’, 곧 임금의 자리를 가볍게 여겨야 한다는 주장을 여과 없이 쏟아낸 글은 처음이었다.

“임금의 자리는 지극히 어렵게 여겨야 할 자리다. 위험한 것은 (민심의) 강물이 아니겠는가. 두려워해야 할 것은 백성이 아니겠는가. 강폭은 너르고 배는 위태하도다. 만약 큰 나루터를 건널 생각이라면, 임금 자리를 가벼이 여기고 백성을 존귀하게 여겨야 한다. (배는) 바다에서 순풍을 기다리는 법이다. 이렇듯 성스러운 왕들은 반드시 훌륭한 사공을 뽑아, 함께 배를 타고 (노 젓기에) 힘을 다했다. 그리하여 위험은 평안으로 바뀌었다.” (이형상, 『병와선생문집』 제4권)

이형상의 소망은 지금 우리의 염원이기도 하다. 조선왕조의 왕권에 비하면 대한민국 대통령에게 부여된 권력은 엄연히 제한적이다. 민주주의를 약속하는 헌법이 있어서다. 그런데도 역대 정권에서는 ‘왕실장’ 또는 ‘기춘대군’으로까지 불린 비서실장과 ‘문고리 3인방’과 ‘비선 실세’가 국정을 농단했다. 대통령의 무능과 권력의 부패는 극에 달했다. 그때마다 시민의 분노와 절망감은 극에 달하였다.

이형상이 문제의 글을 쓴 배경을 살펴보면, 작지만 매우 귀중한 희망이 자리하고 있었다. 아직 세자 신분이었던 경종이 그 희망의 씨앗이었다. “(숙종) 임금 35년 (1709) 11월 11일 서연 (書筵)을 할 때의 일이었다”라고 이형상은 회고했으나, 내가 조사해본 결과는 달랐다.

나는 『승정원일기』를 통해 그 일이 ‘계미년’, 곧 숙종 29년 (1703) 의 일이었음을 확인했다.

그때 열여섯 살의 세자(후일의 경종)는 『대학연의 (大學衍義)』를 배우고 있었다. 세자는 중국 후한(後漢) 시대의 충신 황보규(皇甫規)의 언행에 감동을 받았다고 말했다. 그 마음을 담아 세자는 짧은 글을 지었고, 이를 서연에 참석한 신하들에게 보여주기까지 했다. 이형상은 지인에게서 그 글을 얻어 보았던 것이다.

황보규의 언행은 『후한서』에 자세히 나와 있다. 황제가 어려서 양태후(楊太后)가 수렴청정을 하게 되자, 태후의 형제들이 국정을 농단했다. 말하자면 비선실세가 판을 쳤던 것이다. 차마 눈뜨고 볼 수 없을 지경이었다. 그러자 황보규가 「대책」을 올려, 그들의 비행을 규탄했다.

“임금은 배요, 백성은 물입니다. 뭇 신하는 그 배에 오른 승객이요, 장군 형제 (양태후의 오빠들) 는 노를 젓는 사공입니다. 사공이 성의를 다해 배를 저어야만 나라의 복이 됩니다. 게으르고 교만을 떨면 장차 거센 물결에 배가 침몰하고 말 것입니다.”

황보규는 이른바 ‘주수설 (舟水說) ’로서 집권세력의 무능과 부패를 질타했고, 조선의 세자(경종)는 시공의 간극을 초월하여 그 말에 깊이 공감했다. 세자의 눈에 비친 조선 사회 또한 민심과 유리된 채 부패와 타락의 길을 걷고 있었기 때문이다. 이형상이 읽은 세자의 글은 뜻이 절실했다. 배를 타고 건너야 할 강폭이 너르고, 백성이 귀하다는 점을 세자는 구구절절 표현했다. 『서경』의 ‘오자지가 (五子之歌)’를 인용하기도 했다. “무수한 백성 위에 군림하는 것은 마치 썩은 새끼줄로 여섯 마리의 말을 (묶어서) 모는 것처럼 조심스럽다”라는 뜻을 세자는 충분히 이해하고 있었다.

세자의 냉철한 현실 인식이 이형상 같은 선비들에게는 큰 희망이었다. 현명한 지도자가 있다면, 나라의 해묵은 고질병도 바로잡을 수 있을 것이었다. 그러나 세자는 왕이 된 지 불과 수년 만에 의문의 주검이 되었다. 독살설이 오랫동안 사그라지지 않았다.

‘주수설’에 관심을 표한 임금이 경종만은 아니었으나, 때 이른 그의 죽음으로 큰 희망 하나가 사라진 것은 분명한 사실이었다. 내가 소개한 이형상의 글에는 그런 아쉬움이 담겨 있다. 그런데 ‘주수설’은 본래 「공자가어」에 기록되어 있었다. 공자는 제자들과 함께 노나라 환공의 사당을 방문했는데, 그때 의기 (欹器) 라는 특별한 제기가 눈에 띄었다. 속이 비면 기울어지고, 물이 중간쯤 차면 똑바로 서지만, 가득 차면 넘어지는 그릇이다. 이 그릇을 보고 공자가 말했다.

“임금이란 배요, 백성은 물과 같다. 물은 배를 띄울 수도 있지만, 배를 뒤집을 수도 있다. 임금이 이러한 위험을 깊이 유념하면 다스림의 이치를 안다 하겠다.”

우리 시민들은 이미 그 이치를 환히 알고 있다. 지난 2016년 겨울, 천만 촛불 시민이 염원하자 그 의지를 따라 국회의원들도 움직이지 않을 수 없었다. 대통령 탄핵이 현실이 되었다. 그때 촛불 시민은 ‘새로운 한국’의 판을 짜는 역동적인 역할을 담당했다. 입만 열면 모르쇠요, ‘기억나지 않는다’는 거짓말로 자신들의 추악한 범죄를 은폐하는 어둠의 세력을 추방하는 날이 쉽게 올 수야 없었으나, 격동의 한국의 현대사는 이미 새로운 단계에 진입한 것이 엄연한 사실이다.

오늘날 윤석열 대통령 아래서 겪고 있는 혼란은 아마도 새로운 한국으로 옮아가는 과정에 치러야 하는 통행세 같은 것이리라 믿는다. 실망하지도, 흔들리지도 말자고 우리는 다짐한다.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)

군주민수'는 공자가 의기(欹器)를 보구서 한 말이 아니구여, 노나라 애공에게 한 말이거등여.

그라문 공자가 의기를 보구서 한 말은 뭐신가?

순자(荀子) 유좌(宥坐) ㅡ

공자가 "가득 채우고도 기울지 않는 것은 없다"라고 말하자 제자인 자로가 "가득 채우고도 그것을 지킬 수 있는 방법"에 대하여 물었다.

이에 공자는 [총명하고 지혜로우면서도 어리석음으로 지키고, 천하에 공을 세우고도 겸양으로 지키고, 천하를 누를 정도로 용맹하면서도 검약으로 지키고...]