백승종의 '역사칼럼'

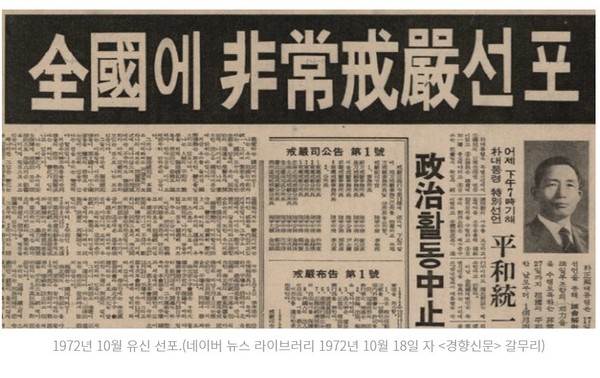

1961년 5월 16일 박정희는 군사 쿠데타를 일으켜 권력을 쥐었다. 그로 말하면 한국 역사상 유례없는 독재자였다. 어떻게 이런 사람이 우리 역사의 전면에 등장할 수 있었을까? 곰곰히 생각해보면 그럴만한 역사적 배경이 있었다.

1910년 8월 29일, 한국은 일본에 나라를 잃었다. 모든 한국인이 일제의 종살이를 강요당했다. 저들의 억압이 계속된 35년 동안 한국인들의 뇌리에는 늘 한 가지 질문이 떠나지 않았다. ‘왜 우리에게는 인물이 없나? 강력한 의지로 우리를 잘 살게 이끌어줄 지도자가 왜 없나?’ 상해임시정부에는 기라성 같은 인물들이 있기는 하였다. 그러나 그들은 열악한 국내외의 환경을 극복하지 못하고 갈등과 분열을 겪을 뿐이었다. 그랬기 때문에, 원대한 포부를 가진 강력한 지도자에 대한 한국인의 염원은 더욱 깊어졌다.

1945년 8월, 해방과 더불어 해묵은 소망이 달성될 것도 같았다. 얼마 지나지 않아 남쪽은 이승만, 북쪽은 김일성이 지도자로 부상했다. 남쪽의 우리 시민들은 이승만에게 기대를 걸었으나, 꿈은 여물지 않았다. 도리어 시민들은 굶어죽을 지경이 되었다. 3년간에 걸친 한국전쟁으로 모든 것을 잃었기 때문에 상황은 극도로 악화되었다. 1960년 3월 15일, 재집권이 어려워지자 이승만 정부는 부정선거를 통해 가까스로 권력을 유지하였다. 그러나 민심은 그들을 용서하지 않았다. 곧이어 ‘4월 혁명’이 일어나 독재자 이승만은 역사의 무대 뒤로 쓸쓸이 사라졌다.

그때 박정희는 빈곤에 시달리는 민심의 소재를 알았다. 그리하여 그는 경제개발이란 구호를 내세웠다. 대통령 박정희는 모든 매체를 이용해서 경제의 중요성을 강조했고, 자신의 업적을 한껏 과장해서 지속적으로 선전했다. 심지어 그의 업적에 대한 과도한 찬양이 각급 학교의 교과서에도 중복 게재되었다. 오늘날 많은 시민들이 그를 성공한 대통령으로 기억하는 것은, 바로 박정희에게 세뇌되었기 때문이 아닐까?

내가 보기에 박정희란 인물은 '정치적 주술사'였다. 그는 대중을 설득하고 동원하고 기만하는데 뛰어난 재주가 있었다. 몇 가지만 예를 들어보자.

1960-70년대에 학교를 다닌 세대는 ‘국기에 대한 맹세’의 감동적인 추억을 가진 경우가 많다. “나는 자랑스러운 태극기 앞에 조국과 민족의 무궁한 영광을 위하여 몸과 마음을 받쳐 충성을…” 아침저녁으로 국기가 오르고 내릴 때마다 울려 퍼지던 이 다짐에 가슴이 울렁거리고 코끝이 시큰했다고 말하는 친구들이 내게도 적지 않다.

‘국기에 대한 맹세’는 한 동안 나라 없이 ‘2등 국민’으로 살았던 한국인들에게 치유의 묘약이었다. 이제 충성을 다할 조국을 되찾았다는 현실을 일깨움으로써, 박정희는 믿음직하고 성공적인 지도자의 이미지를 각인시켰다.

시민에 대한 박정희의 세뇌작업은 성공적이었다. 그는 자신의 신념과 가치를 효과적으로 주입시킬 방법을 알고 있었다. 1968년 12월 5일 그가 공포한 ‘국민교육헌장’이 좋은 본보기였다. 그 첫줄에는, “우리는 민족중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다”라고 못 박았다. 이런 구절이 포함된 국민교육헌장은 각종 행사 때마다 반드시 낭독하게 되어 있었다. 어린학생들은 물론이고 시민들 모두가 가슴이 두근거리고 신이 나기도 하는 구절이었다.

국민교육헌장에는 박정희가 강력히 원하는 주문이 여러 차례 등장했다. “나라의 발전이 나의 발전의 근본임을 깨달아”라는 구절이 대표적이었다. 되짚어보면, 이것은 아주 끔찍한 전체주의적 발상이었다. 민주적 가치의 전도였다. 개인보다 먼저 조국이 있다고 선언하였으니 말이다. 군국주의자요, 전체주의를 추구한 독재자 박정희는 자신의 정치이념을 시민들에게 주입하기 위해 갖은 노력을 다했다.

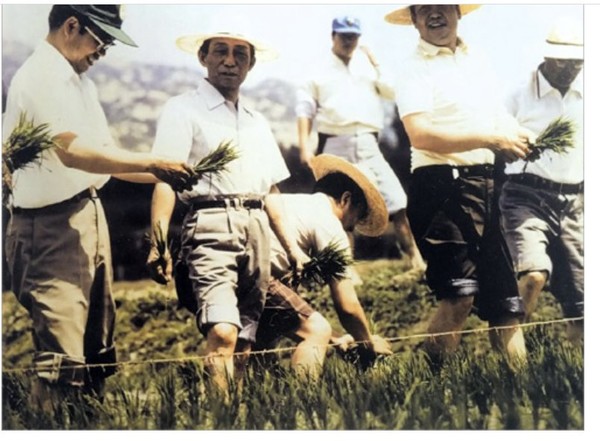

결과적으로 박정희는 온 나라를 대표하는 존엄하고 친근한 가부장의 아이콘이 되었다. 모내기철이 되면 그는 모심는 농부들 사이를 비집고 들어갔다. 벼 베는 현장에도 밀짚모자를 쓰고 나타났으며, 논두렁에서 농민들과 막걸리를 나눠 마셨다. 또, 공장과 다리를 비롯한 주요 산업시설의 준공식 현장에도 빠짐없이 나타났다. 이제 모든 것이 계획대로 잘 되고 있으며, 대통령 박정희는 나라를 위해 밤낮으로 바쁘다는 사실을 시민들의 뇌리에 각인시키기 위해서였다.

이것은 물론 정치적 연기였다. 그러나 끊임없이 반복되는 이 연기가 결국에는 주술적 효과를 발휘하게 되었다. 알고 보면, 박정희라는 사람은 의외로 성격이 소심하고 의심도 많은 그런 사람이었다. 그러나 대중매체의 왜곡으로 그는 과감하고, 과묵하며, 영웅적인 인물로 조작되었다. 히틀러와 스탈린, 모택동과 김일성만큼이나 그는 대중매체를 활용할 줄 아는 정치가였다.

아직도 이 나라에는 박정희를 추종하는 세력이 상당하다. 역사의 비극이 아닐 수 없다. 우리의 근현대사에 대한 왜곡된 인식이 계속되는한 민주주의의 미래도 어두울 것은 당연하다. 지나치게 소모적인 정쟁이 대물림을 하는 것도 박정희에 관한 잘못된 신앙과 적지 않은 관계가 있다. 그러나 새 정부가 이런 문제를 과연 해결할 의지를 가지고 있을지는 미지수이다. 외려 한국 근현대사의 성격을 둘러싼 극한적 대립을 유도해 자신들의 정치적 이익을 꾀하지나 않을지 걱정이다.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)