이화구의 '생각 줍기'

많은 불교 경전들 가운데 가장 분량이 많은 화엄경을 "경전 중의 왕"이라 부르고, 원효스님으로 인하여 우리에게 많이 알려진 '금강삼매경'은 어렵기로 유명한 최고의 경전이란 평가가 있습니다. 그러나 또한 금강삼매경은 위경이라는 비판도 있는 경전입니다.

원효스님께서 남긴 수많은 저술 중의 대승기신론소와 금강삼매경론이 제일 유명하며 어렵다고 하는데 저는 개인적으로 두 책을 모두 접해본 결과 어렵긴 해도 요점은 "열반에 이르면 열반에 머물 수 없다"는 것 같습니다.

즉 깨달았으면 중생들에 대한 연민의 마음 때문에 나 혼자만 편안히 열반에 머물 수 없어 다시 중생들의 삶으로 들어가 자비로운 마음을 베풀어 중생구제에 힘써서 모든 중생들을 구제하겠다는 참으로 아름다운 보살의 정신입니다.

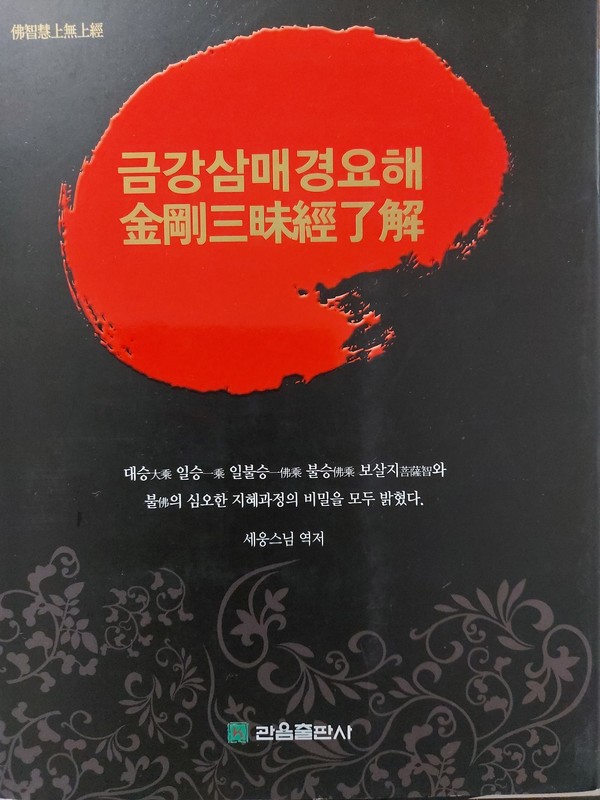

요즘 정치판에서 국민들을 위한다는 달콤한 말로 시부리고 있는 인간들이 배워야할 경전 같습니다. 최근 '금감상매경 요해'라는 책자를 서점에 접하고 구입해서 읽고 있는데, 이 경전은 원효스님께서 경전을 직접 쓰신 게 아닌가 하는 생각이 드는 대목이 많은 거 같습니다.

금강삼매경론은 기존에 구입한 서적을 가지고 있고, 이에 대한 연구논문을 출판한 책자도 구입한 게 있었는데 사실 이해하기가 어려웠습니다. 그런데 서점에서 새로이 발견한 '금강삼매경 요해'라는 책자는 두껍고(약 1천 페이지) 비싸길래(7만원) 뭔가 좀 자세해서 이 책으로 공부를 하면 이해가 쉽지 않을까 싶어서 구입을 해서 읽고 있는데 자세한 해설이 곁들여 있어 구입하기를 잘 한 거 같습니다.

원래 대승불교의 경전들은 부처님 제자들이 부처님의 가름침을 교훈으로 삼아 쓴 경전입니다. 물론 초기경전들(니까야, 아함경전)은 부처님께서 살아 생전에 말씀하신 내용을 후대에 제자들이 기억했다가 글로 옮긴 경전이라 부처님 당시의 가름침에 더 가깝다고 할 수 있지만,

대승경전은 후대 제자들이 부처님의 가르침을 한 단계 업그레이드를 한 경전이기 때문에 초기경전들과 다소 차이는 있는 거 같습니다.

그런데 금강삼매경을 읽다보니 경전 속의 내용이 원효스님은 수행자로서의 삶을 살다가 파계(환속)하여 중생들의 삶 한가운데로 들어가 '소성거사'로서의 삶을 사신 분인데 경전 속에 원효스님의 삶과 비슷한 내용이 있는 거 같아 금강삼매경이 원효스님의 저술이 아닌가 하는 생각을 하게 됐습니다.

아니면 원효스님께서 금강삼매경을 접하고 나서 깨달은 바가 있어 수행자의 삶에서 벗어나 중생들의 삶 속으로 들어가 중생구제를 위한 삶을 사셨을 수도 있을 겁니다.

저로 하여금 그런 생각을 나게 만드는 구절이 중 하나는 " 비록 스님이 아니라도 재가에 머물지 아니하고, 비록 승복은 입지 않았으나 스스로 무위자재(無爲自在)하여 걸림이 없는 보살도에 들어 후일에는 당연히 지혜의 성품이 충만하여 성불을 하리라"는 대목이고,

다른 한 곳은 "비록 사바세계가 머물 곳이 못되어도 세세생생(世世生生) 다시 이승에 태어나 중생구제(衆生救濟)를 한 연후에 성불하리라."라는 구절입니다. 불가의 가르침은 역시 자비와 자리이타(自利利他, 나와 상대방 모두를 이롭게 함) 같습니다.

또한 금강삼매경 저자는 당나라에서 활동했던 신라의 '신방스님'이라는 연구결과도 나온 것 같습니다. 원효스님에 의해서 건, 신방스님에 의해서 건 간에 '금강삼매경'이란 경전은 신라의 스님에 의해 만들어졌을 가능성이 높습니다.

현재 불교에 대한 연구가 가장 발전한 일본의 학자들이 금강삼매경을 위경이라고 주장하고 있지만 경전을 만들려면 부처님 수준의 뛰어난 스님이 아니고서는 만들 수가 없는 겁니다. 그래도 조선에서는 경전이 한 권이라도 만들어졌으나 일본은 한 권도 저술하지 못했으니 일본의 학자들이 속으로는 부러워할지도 모릅니다.

그런데 중국이나 한국의 많은 스님들 중에는 제자들에 의해서 유명해진 분들이 많습니다. 중국의 유명한 육조 혜능스님이 저술했다는 '육조단경'도 혜능스님 사후에 제자들이 만든 경전입니다. 왜냐하면 혜능스님이 크게 깨달은 분이기는 하지만 글자를 몰랐기 때문에 스님 사후에 제자들이 혜능스님의 가르침을 기본으로 해서 육조단경을 만들었을 겁니다.

그러나 원효스님의 경우 그동안 조선 불교사에서 파계를 했다는 이유로 의상스님이나 다른 스님들에 밀려 스님 대접을 못받다가 중국과 일본에서 원효스님의 저술들이 발견되고 외국에서 원효스님의 사상적 위대함을 높이 평가하자 그때서야 조선에서는 관심을 가진 거 같습니다.

원효스님이 지은 '금강삼매경론'은 중국 승려가 “이것은 보살의 경지에서만 나올 수 있는 저술이므로 당연히 '논'이란 명칭을 붙여야 한다”고 해서 ‘논(論)’이 되었다고 합니다. 최소한 원효스님은 만들어진 영웅이 아니라 후대에 자신의 실력(저술)을 인정받아 유명한 스님이 되신 분입니다. 즉 원효스님은 우리나라에 국한된 인물이 아니라 세계 불교사의 보살이라는 점을 알아야 합니다.

/글·사진=이화구(금융인ㆍCPA 국제공인회계사ㆍ임실문협회원)