서평

징검다리

죽어야 겨우 그 죽음만큼의 다리가 생긴다

다짐은 스스로에게 놓은 징검다리 같은 것

다짐이 희미해질 즈음 가슴속에 품은 돌덩이

하나씩 내려놓고 딛고 가는 게 인생인지 모른다

놓은 돌들이 하늘로 올라가고 되돌아온다

걷고 또 걸어 도착한 곧고 외로운 자신만의 길

거짓말처럼 생은 한순간 사라져 버릴지도 모른다

광주에 사는 김완 선생의 시 한편입니다. 우리의 인생은 거짓말처럼 어느 순간 갑자기 끝날 수도 있지요. 내과의사이기도 한 김 선생은 그 점을 누구보다 잘 알고 계실 것 같아요.

그런데 말이죠. 우리가 산다는 것, 그 인생이란 게 무엇일까요. 걷고 또 걸어서 도착한 자신만의 길입니다. 그리고 세상사란 바로 그 수천 수억의 길이 교직되어서 된 결과물일 테고요. 우리들의 인생이 곧은 길이면 참 좋을 텐데요, 곧으면 곧을수록 외로운 인생이 되고마는 것도 정한 이치가 아닌가 합니다.

온전한 완성과는 거리가 먼 것이 우리의 삶이겠지요. 그러나 한 사람의 의인이 간 길이 있으니, 누군가는 그 길을 이어서 가고 또 갈테지요. 세상이 끝날 때까지도 의인이 정성껏 놓은 디딤돌은 하늘로 오르락 내리락을 되풀이하며 세상의 표준이 되리라 생각합니다.

어차피 한 개인의 삶의 무게는 그리 대단한 것도 아닐지 모릅니다. 한 사람의 인간이 남긴 유산이란 고작해야 그 죽음만큼일 테지요. 김완 선생은 그것을 일컬어 다리 한개라고 했어요. 또, 그 다리를 이루는 구성물은, 우리가 세상살이에 시달리면서도 굳게 지켜온 다짐들이라고 보았어요. 천만번 공감이 되는 말씀입니다.

어느 맑은 봄날이었을까요. 인생의 가을을 맞이한 시인은 개울가에서서 징검다리 하나를 물끄러미 바라보며 아무리 어렵다 한들 거어이 잘 살아보자고 이런 다짐을 하였던 것이 아닐까 합니다.

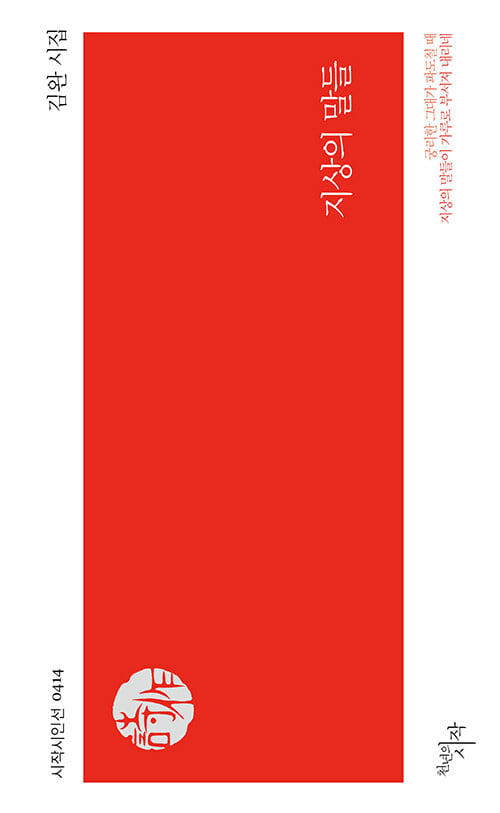

오늘 아침 신새벽에 일어나 저는 김 선생의 시집 <<지상의 말들>>(천년의 시작, 2022)을 읽었습니다. 그러다가 제 시선이 <징검다리>에서 잠시 멈추었지요. 시집에는 우리가 함부로 지껄이는 그 말이라고 하는 것을 지극히 아끼는 김완 시인님의 절제되고 청아한 목소리가 알알이 빛나고 있습니다.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)