영화 속으로

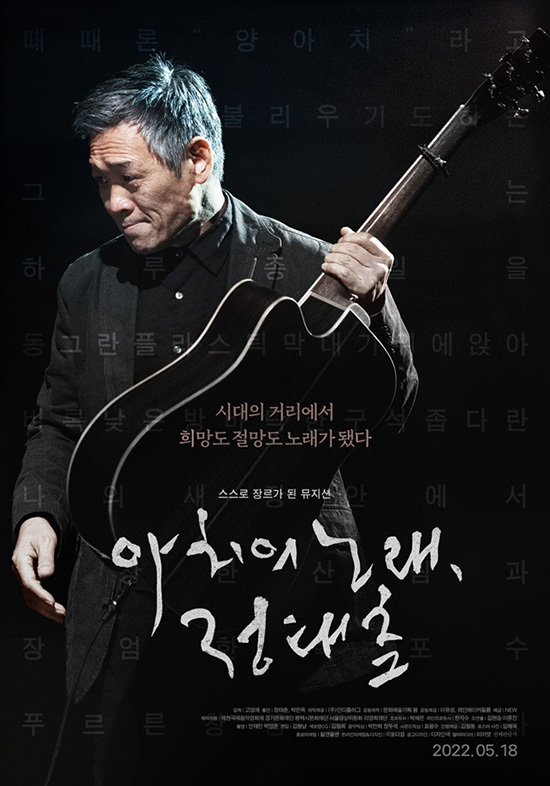

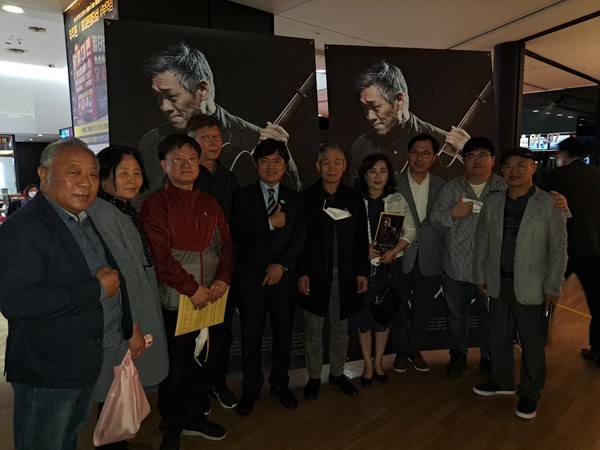

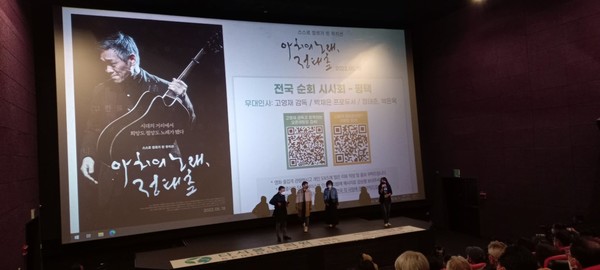

어제(2022. 5. 2) 평택역 8층에서 가수 정태춘의 예술 인생을 스크린으로 만났다. <아치의 노래, 정태춘>의 시사회였다. 현장에는 정태춘-박은옥 부부도 찾아와서 인사말을 하였고, 생애사와도 같은 이 영화를 만든 고영재 감독도 직접 무대 인사를 건넸다.

멀리 세월을 거슬러 올라가 정태춘이 “시인의 마을”을 발표한 1977년부터 나는 항상 그의 노래를 사랑하였다. 그가 만약 불우하게 생을 마친다면 기꺼이 한 권의 전기를 써서 그의 영전에 바치겠다는 결심을 하기도 하였다. 다행히 노년의 정태춘-박은옥 부부는 뒤늦게나마 세상의 인정을 받았으니, 내가 그들 부부를 위해 부족한 재주를 부릴 일은 없을 것 같다.

평택 도두리 시골 촌놈 정태춘은 서정적인 노랫말의 시인이요, 평택 농요의 풍성한 장단과 신명을 이어나가면서 세파의 신산함을 피부 속까지 스며들게 하는 당대 제일의 가객이다. 그의 날카로운 사회비평과 민중 속으로 파고든 억센, 우애와 연대의 실천은 세계 제일의 가객이라는 ‘비틀즈’를 능가하고도 남음이 있다. 게다가 우리의 정태춘은 그림과 글씨에도 천품(天稟)이 탁월해, 한 마디로 ‘그는 이런 사람이다’라는 정의를 내릴 수 없을 지경이다.

그러할지라도 나는 그가 한국 현대사를 온몸으로 노래한 최상의 가객이라고 말할 것이다. 지난 40여 년 동안 그와 그의 동지이자 배필인 박은옥이 쏟아낸 그 많은 노래는 우리의 고통과 희망의 언어였다. 그들은 가장 절실하고도 아름다우며 처연하게 우리의 삶을 표현하였다고 생각한다. 오늘날 방탄소년단(BTS)이 지구적인 차원의 가수가 되어 현대 세계의 비극을 절제된 언어로 노래하게 된 것도 실은 정태춘-박은옥이 있었기에 가능한 일이라고 나는 생각한다.

어제 시사회가 끝날 무렵에 이야기는 <5.18>을 향하고 있었다. 나로서는 당연한 일일 터인데 문득 한 가지 기억이 되살아났다. 지난 2012년 6월 18일 <한겨레신문>에 짤막하게나마 가수 정태춘의 노랫말을 읊조리며 광주민주화항쟁을 이야기한 적이 있었다. “장군들의 금빛훈장”이라는 제목의 내 칼럼은 이러했다.

김삿갓(金笠)을 알 것이다. 남루한 도포 자락 휘날리며 깨진 삿갓을 쓰고 방방곡곡을 누비고 다니며 너무도 잘난 양반, 포악한 관리들의 부패와 죄악상을 그는 마음껏 비웃었다. 그 같은 방랑시인도 있었지만, 녹두꽃에 내려앉은 파랑새를 노래한 가객도 있었다. 그들의 이름은 역사의 깊은 그늘 속으로 사라져갔다. 그래도 세상의 슬픔을 통탄한 그 절절한 마음이야 아직도 우리 곁에 있다.

쉬 사라지지 않는 것이 전통인가. 독재자 박정희의 서슬 시퍼렇던 시절에도 젊은 김지하는 많은 풍자시로 권력자들의 비위장을 뒤집었다. ‘오적’으로 비비 꼬자 저들은 반공법 위반이다, 민청학련사건이다 하여 시인을 상대로 한바탕 비열한 보복을 자행하였다. 하건만 그놈의 주둥이는 중얼중얼 잘도 재잘거렸다.

입바른 소리 잘하기로는 정태춘을 빼놓고는 말이 안 된다. 조용하지만 누구보다 정열적인 우리 시대 최고의 가객에게서 “어디에도 붉은 꽃을 심지 마라”는 절규를 아직 들어보지 못했는가.

“아 우리들의 오월은 아직 끝나지 않았고/ 그날 장군들의 금빛훈장은 하나도 회수되지 않았네/(중략) 잊지 마라 잊지 마 꽃잎 같은 주검과 훈장/ 누이들의 무덤 앞에 그 훈장을 묻기 전까지/(중략) 잊지 마라, 잊지 마, 꽃잎 같은 주검과 훈장/ 소년들의 무덤 앞에 그 훈장을 묻기 전까지” 구구절절 옳은 소리다. 망월동 무덤 앞에 그 금빛훈장을 묻지 못했다면 오월은 아직 끝났다고 말할 수 없다.

전두환과 노태우는 서훈이 취소된 지 여러 해가 지나도록 아직도 20개나 되는 금빛훈장을 반납하지 않았다.(2010년 현재) 지금쯤은 혹시 반납하셨는가. 아니면 망월동에 가져다 직접 파묻기라도 하셨을까. 내란 목적 살인죄로 실형까지 선고받은 거룩한 장군님들이 줄줄이 육군사관학교에 나타나 생도들을 사열하고 좋아라 하셨단다. 후배들도 참 기특하시다. 하긴 골프장까지도 경찰청이 제공하는 융숭한 경호서비스가 붙어다닌단다. 해도 적당히 하자.”

이제 전두환도 노태우도 모두 세상에서 사라졌다. 그러나 금빛훈장은 아직도 번쩍이고 있으며, 독재자의 정치적 후예들은 오늘도 세상을 멋대로 휘젓고 있다. 슬픈 오월이 계속되고 있으니, 우리 생전에 정태춘의 노래는 아마도 그칠 날이 없을 듯하다.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)