백승종의 '역사칼럼'

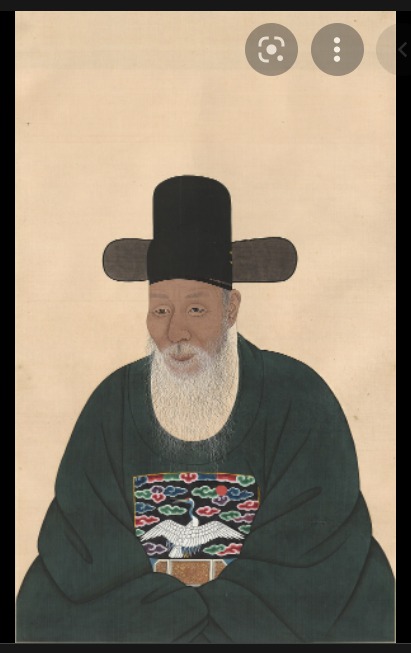

1558년(명종 14년), 11살의 김장생은 어머니를 잃었다. 아버지 김계휘(金繼輝)는 명종의 외삼촌 곧 윤원형 일파의 미움을 받아 시골로 쫓겨났다. 그래서 그는 할아버지 김호(金鎬)의 슬하에서 외롭게 자랐다.

청년 김장생은 뜻을 세워, 스승을 발견하고 학문에 정진했다. 그러나 세상사는 그의 편이 아니었다. 당파싸움이 크게 일어나, 스승 이이(李珥), 성혼(成渾) 및 송익필(宋翼弼) 등이 서인의 우두머리로 지탄을 받았다. 동인들은 김장생의 스승들을 거세게 몰아붙였다.

1586년(선조19), 스승 송익필 일가는 더욱 혹심한 고난에 빠졌다. 일족 70명이 한꺼번에 노비의 신분으로 떨어졌다. 젊은 김장생은 불행해진 스승 송익필에게 피신처를 제공하고 종신토록 봉양했다.

반대파는 이미 작고한 김장생의 아버지도 탄핵했다. 그는 참혹한 조선의 정치현실에 좌절을 느낀 나머지 현실정치에 대한 희망을 잃었다. 이후 그는 몇 차례 지방관에 부임하기는 했지만 그것은 생계를 꾸리기 위한 임시방편일 따름이었다.

설상가상으로 1592년 임진왜란이 일어났다. 미처 난을 피하지 못한 김장생의 장남 김은(金檃) 내외와 손자가 모두 실종되었다. 한편, 서제(庶弟) 김연손(金燕孫)은 왜적과 싸우다 전사하였다. 김장생의 슬픔과 분노는 깊었다.

김장생의 가정적 불운은 계속되었다. 둘째 아들 김집이 곁에 머물렀지만, 아들에게는 말 못할 고충이 있었다. 며느리 유씨는 병이 심해, 대소사를 조금도 돌보지 못했다. 후사도 남기지 못했다. 한참 세월이 흐른 뒤, 유씨가 세상을 떴다. 김장생은 이미 큰아들과 큰손자를 잃었기 때문에, 김집이 새 장가를 갔으면 하였다.

하지만 아들의 생각은 달랐다. “사람은 저마다 운명을 타고나기 마련일 것입니다. 저는 운수가 나빠, 유씨와 결혼해 지금껏 곤욕을 치렀습니다. 이제 다시 장가를 든다고 해서 전보다 나은 결혼생활이 보장될 리는 없을 것입니다.”

김집은 재혼을 거부하고, 앞서 첩으로 맞이한 이씨(이이의 서녀)와 해로할 마음이었다. 김장생은 아들 김집의 마음을 헤아렸다. 그들 부자는 적장손(嫡長孫)에 대한 열망마저 분에 넘친 사욕(私慾)으로 간주했다.

광해군 시절, 김장생 일가는 더한 위기를 맞았다. 1613년(광해군 5)의 ‘계축옥사(癸丑禍獄)’ 때였다. 집권층인 대북파는 7명의 서자를 강도혐의로 체포해, 고문을 가했다. 문제의 서자들이 영창대군을 추대할 계획이었다며 역모 죄로 몰았다. 김장생의 서제 김경손(金慶孫)과 김평손(金平孫)도 이 사건에 연좌되어 옥중에서 죽었다. 김장생에게도 역모 혐의가 씌워졌다.

천신만고 끝에 김장생은 풀려났다. 그는 연산으로 내려갔다. “(그는) 시골집에 숨어 살았다. 문을 닫아걸고 외부인사의 방문을 사절하고, 오직 경서(經書)만을 쌓아두고 읽었다.”(<연보>, <<사계전서>>)

김집은 아버지의 곁을 지켰다. “그때는 천지가 암흑이었고, 인간의 윤리도 말살되었다. 선생(김집)은 세상에서 자취를 숨기고, 어버이를 봉양하며 그대로 일생을 마치기로 결심하였다.”(송준길(宋浚吉), <시장(諡狀)>, <<신독재전서>>, 제19권)

세상살이가 꼬이면 제아무리 학식이 높고 성품이 맑아도 김장생과 김집처럼 연이어 곤경에 처할 수가 있다. 자세히 살펴보면 우리 주변에도 불우한 인재를 적잖이 발견한다. 자신의 처지가 나쁘더라도 지나치게 굽히지도 말 것이며, 굳이 긴 변명을 늘어놓을 필요도 없다. 김장생과 김집 부자의 예처럼 담백하게 살 수 있으면 얼마나 좋을까 싶은 생각이 든다.

앞으로 윤석열 치하에서는 지사들이 크고 작은 어려움을 많이 겪을 것이다.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)