백승종의 '역사칼럼'

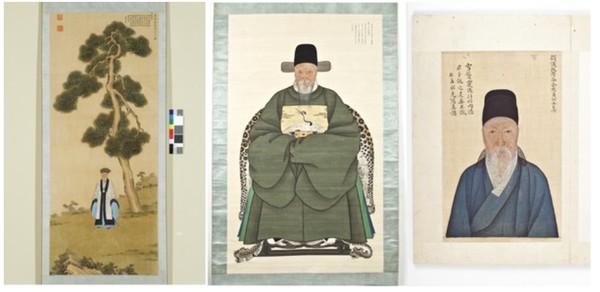

김육(金堉, 1580-1658)은 17세기의 명신이었다. 그가 활동하던 시기는 연거푸 왜란과 호란을 겪은 뒤라서 나라꼴이 형편없었다. 특히 재정 문제가 심각했다. 김육은 사태의 본질을 지배층의 무능으로 돌렸다. 백성들도 모두 그렇게 생각했다. 그 자신도 조선 최고의 양반가문에 속했지만 김육은, 기득권층의 강력한 저항을 무릅쓰고 세법 개정을 꾀했다.

대다수 양반들은 개혁을 반대했다. 자신들의 기득권을 유지하는데 지장을 초래하기 때문이었다. 그러나 재정 문제에 정통했던 김육은 대동법의 실시를 추진했다. 그는 백성들의 원성이 자자했던 공납(貢納)을 철폐하고, 대신에 경작지에 부과되는 전세(田稅)에 일종의 부가세인 대동법의 시행을 바랐다.

본래 이 세법을 창안한 이는 이이(李珥)였다. 광해군 때도 재상 이원익(李元翼, 1547-1634)의 건의로 경기도에 한하여 ‘대공수미법(代貢收米法)’이라 하여, 공물 대신 쌀을 거두는 일종의 대동법이 시행되기는 했다. 그것을 김육은 실정에 맞게 더욱 가다듬었다.

대동법이 출현하기까지 백성들은 자기네 고을에서는 전혀 생산되지도 않는 공물(貢物)을 마련하느라 애를 먹어야만 했다. 백성들이야 죽어나건 말건 배를 불리는 것은 공물을 조달하는 이른바 공인(貢人)으로 불리는 상인들이었다. 그들의 배후에서 자금줄을 쥐고 흔들던 서울의 대갓집들도 많은 이득을 보았고, 행정기관에 근무하며 공물을 출납하며 이익을 탐하던 벼슬아치들도 적지 않았다. 그들은 모두 대동법의 끈질긴 반대자였다.

하지만 1651년에 김육은 국왕을 설득하는 데 성공했다. 그는 우선 충청도 지역에 한하여 대동법을 시행했다. 백성들은 즉각적으로 이 개혁조치를 환영했다. 사람들은 그 일을 기념하여 평택(현 경기도 평택)에 기념비를 세울 정도였다(1659년). 오죽 고마웠으면 이 비석의 이름을 『김육대동균역만세불망비(金堉大同均役萬世不亡碑)』라고 했을까 싶다. 그 뒤에도 대동법에 대한 찬반논쟁은 쉽게 끝나지 않았으나, 결국은 변방과 산골짜기를 제외한 전국 각지로 확대 실시됐다. 김육과 백성들의 승리였다.

백성은 흉년과 과중한 세금에 시달리고, 나라는 나라대로 재정난에 시달렸다. 그 시절 재정 문제의 해결책을 가진 이는 오직 김육뿐이었다. 안타까운 일이었다.

중국 역사를 살펴보면 당(唐)나라 때부터 조정에 조세 문제 전문가들이 있었다. 원(元) 나라 때는 이슬람 상인들을 초빙하여 재정과 조세 문제를 전담하게 했다. 그 영향으로 명나라 때부터는 일조편법(一條鞭法)이라 하여 모든 세금과 요역(徭役)을 통합하여 은(銀)으로 거둘 정도가 됐다.

16세기에는 서구 각국이 남미의 원주민을 착취하여 얻은 막대한 양의 은이 중국으로 흘러들어올 정도가 됐다. 오늘날 남아 있는 만리장성의 부분은 명나라 때 다시 수축한 것인데, 그에 투입된 막대한 비용은 서구인들에게 청화백자(靑華白磁)를 팔아서 벌어들인 은이었다. 임진왜란 때도 명나라 군대는 상인을 대동한 채 조선으로 왔으며 군수자금 역시 은으로 결재했다. 전통적으로 중국은 한국과는 비할 수 없이 상업이 발달했고, 재무 회계에 정통한 관리들도 많았다.

그러나 조선에는 화폐를 비롯한 재정 문제에 정통한 관리가 거의 없었으니, 김육은 몹시 외로웠다. 그는 시종일관 화폐의 통용을 역설했으나 소용이 없었다.

김육은 경세치용(經世致用)의 지식과 과학에도 조예가 깊었다. 그리하여 옛 달력의 오류를 고치려고 시헌력(時憲曆)을 도입했다. 이것은 중국에 파견된 서양 신부 탕약망(湯若望) 등이 편찬한 것으로 태음력과 태양력을 조합한 당대 최신의 훌륭한 역법(曆法)이었다. 김육의 건의로 조선의 달력조차 면모를 일신했다. 그는 역사에 보기 드문 명재상이었다.

이런 김육이었으나 때로 그는 관직을 떠날 수밖에 없었다. 예컨대 1626년 가을만 해도 그러했다. 당시 조정에서는 국방 예산의 확충을 위해 각 지방에 호패어사(號牌御使)라는 일종의 특임관(特任官)을 파견하자는 계획이 논의됐다. 고심 끝에 김육은 몇 가지 이유를 들어 그 일을 반대했다. 어사 파견은 무엇보다도 시간 낭비며 실효성이 없는 일이라고 했다. 게다가 민간이 지급할 어사의 접대비도 만만치 않아 가난한 백성들만 더욱 죽어날 것이었다.(김육, 『잠곡유고(潛谷遺稿)』) 김육은 상소문의 형식을 빌려 이러한 자신의 견해를 당당히 밝히고 사직했다.

당시에 그는 호패를 담당하는 호패청의 관리였다. 그와 동시에 간쟁을 담당하는 사헌부의 관원이기도 했다. 상소문에 밝힌 그의 견해는 사헌부의 관리로서 호패 사무를 격렬하게 비판한 것이었다. 이 일로 말미암아 호패청의 상관이나 동료들을 상대하기가 불편해진 김육은 깨끗이 일체의 관직을 사직했다. 그 시절의 전문용어를 빌리면 그는 “피혐”한 것이었다. 논란 중인 사건에 연루된 이는 혐의가 다 풀릴 때까지 관직을 떠나는 것이 조선의 피혐 제도였다. 명분과 의리가 중시되던 조선 시대의 아름다운 풍습의 하나가 바로 이 제도였다.

사족:

옛날처럼 사는 것이 무조건 옳다는 뜻으로 이 글을 쓴 것은 아니다. 또, 역사를 통해서 모든 문제를 환히 들여다볼 수 있다고 생각하지도 않는다. 그때는 그때이고 지금은 지금이다. 수백 년의 세월이 흐르는 동안 많은 변화가 일어났으므로, 옛날 풍습이 절대적인 기준이 될 수 없는 것은 당연하다.

그래도 원칙이란 것이 있는 법이다. 중대한 범법 행위를 저지른 것이 명백하다면 공직을 맡겨서는 안 된다. 그런 사람들이 국가와 사회를 좌우하게 되면 엄청난 문제가 발생한다. 이명박과 박근혜 전 대통령의 일을 돌아보면 누구라도 알 수 있는 사실이다.

근년 우리나라의 형편을 돌아보면 어떠한가. 아무리 먼지를 털어도 명백한 잘못이 발견되지 않는 인물, 가령 조국과 추미애에 대해서는 혹독하기가 추상과 같았다. 그러나 명백한 죄를 저지른 사람들에 대해서는 어찌 그리 다들 관대하신가. 주류 언론이 그들을 옹호하고 사정 기관이 뒤를 봐주는 형국이다. 또, 여기에 시정잡배가 환호하며, ‘당신들의 그 솜씨로 우리 같은 사람들도 부동산으로 떼부자가 되게 하여 주소서!’를 기도한다고 말하면, 내 말이 지나친 것일까. 아첨도 지나치고, 탐욕도 도를 넘었다.

/백승종 객원논설위원(역사학자, 전 서강대 사학과 교수)

필자 백승종은

위와 같이 김육이 시헌력을 도입혔따구 써 놯으나, 이는 근거읍따.

시헌력을 누가 도입혔는 지에 대한 사료는 남아 있지 않다

다만 김육 이 전에 시헌력으루 개력하고자 한 사람은 한흥일'이라

●인조실록 23년 6월 3일

한흥일이 북경에서 입수한 개계도(改界圖)와 칠정력비례(七政曆比例)를 조정에 올리며 기존 역법을 개력하자고 하였따

(칠정력은 시헌력에 의거한 조선의 역법)

●한흥일 이후 김육이

시헌력에 대하여 인조에게 설명을 하였을 뿐 이라 /인조실록 23년 12월 18일

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

●인조실록 23년 6월 3일 기사

https://sillok.history.go.kr/id/kpa_12306003_001

●인조실록 23년 12월 18일 기사

https://sillok.history.go.kr/id/kpa_12312