김용근의 지리산 문화대간(47)

조선 중엽 전라도 지리산 남원 고을에 살던 가난한 양반집 자제는 과거를 보기 위해 길을 나섰다. 한양에 도착하여 주막에 거처를 정하고 조선팔도에서 과거를 보러온 사람들과 한방에서 하룻밤을 보내면서 서로 통성명으로 인사를 나누었다.

"댁은 어디에서 오셨소!

"예, 저는 전라도 남원에서 올라왔소이다"

"저는 여수에서 왔소이다"

이튿 날 과거 시험을 마치고 합격자가 발표 되던 날 남원에서 올라온 젊은이는 낙방을 하여 고향으로 돌아왔다. 몇 년 뒤 그 젊은이는 집안의 일을 보러 한양에 갔다가 과거보러 와서 하룻밤 머물렀던 그 주막에서 보내게 되었다. 우연하게도 몇년 전 그 방에서 같이 잠을 자며 통성명을 했던 사람을 만났다.

"그래 그때 과거는 낙방해서 고향 남원으로 곧장 내려 갔다는 소문을 들었소만 지금도 과거 공부는 계속하고 있소. 나는 이제 과거는 보지 않기로 하고 인삼장사를 하러 다니고 있는 중이라오"

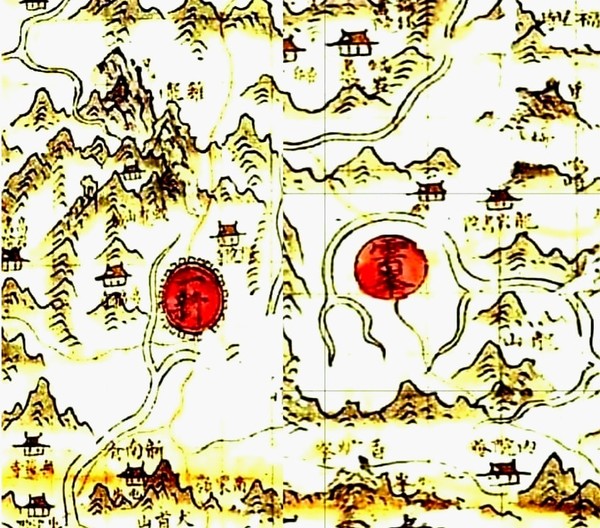

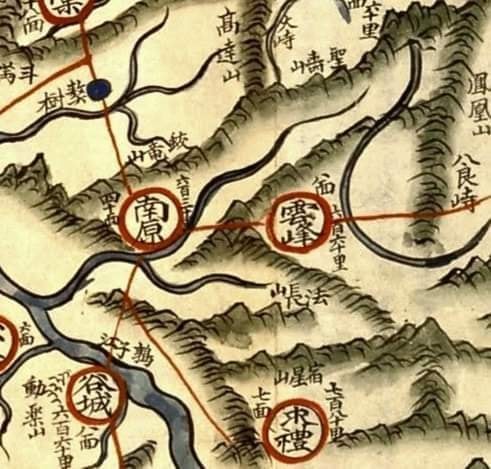

다음해 그 인삼 장사는 우연히 남원을 들르게 되었는데 고을 이름이 남원부가 아닌 일신현이 되어 있었다. 전후 사정에 고을의 아픈 상처가 있었다고 들었던지라 일신현에서 하룻밤 묵고 한양으로 돌아왔다.

그로부터 십 년 뒤 다시 여수를 가던 길에 날이 저물었고 일신현 고을에서 하룻밤을 묵게 되었다. 주막에서 저녁을 먹으며 주모에게 십여년 전 한양에서 만났던 남원 젊은이 이야기를 들려주며 그의 소식을 알수 있겠냐고 물었다.

주모는 "이제 이 고을은 일신이 아니라 다시 남원이 되었다고 하면서 십년이면 이렇게 사람사는 고을 이름도 변하는데 고을터전인 강산인들 무슨 재주로 변하지 않것소 긍개로 십년전 이야기만 듣고 그 사람을 어디서 찾을수 있것냔 말이오"

십 년은 강산도 변하게 하는 신이 가진 신통력을 낼만한 시간이고 고을의 흥망성쇠를 낼만한 세월이다. 고을의 르네상스를 잃거나 얻는 것은 백성들과 지도자가 고을의 운명을 꺼내 쓰는 것이다.

일일 여삼추라 이제 너도 나도 백성의 아우성을 떼어낼 고을의 운명을 꺼내서 키워내야 할때다. 그것의 유일한 길은 세상을 두루 살펴 내는 혜안을 가진 제대로 된 지도자의 선택 뿐이다.

광한루는 남원 관광지다. 동편제는 남원 판소리다. 추어탕은 '남원 음식이다'와 같은 지식 그 위에 존재한 광한루는 조선 백성의 남원형 유토피아 우주관이다. 동편제는 조선 백성의 소리를 세상에 유통시킨 남원형 소통체다.

'추어탕은 지리산의 맛을 고을 천년에 들인 남원형 문화 상품이다' 같은 작은 혜안이라도 말이다. 그래야 고을 브랜드의 확장성을 내고 수많은 줄기 상품으로 고을의 가치를 활용해 낼수 있을 것이니 지도자의 선택은 고을 운명의 갈림길인 것이다.

'남쪽의 유토피아', 고을 그래서 이름 조차도 남원이 된 근원은 백성들의 손재주 공동체였다. 손에 재주 들지 않은 백성 없으니 삼년 기근인들 사람을 굶어 죽일수 있으랴던 고을 남원 사람들은 손재주를 나누어 쓰는 고을이었다.

나무 그릇 깎는 사람은 이웃에 양식이 떨어지면 나무 그릇 만들어 내는 손재주를 나누어 주어 일거리가 되게 했고 소리꾼은 노래 잘 부르는 요령 재주를 나누어 주었다. 돌 조각을 잘 해내는 석공은 그 재주를 나누어 주었으며 미꾸리 음식을 잘하던 할머니는 그 솜씨를 이웃에 나누어 주었다.

그렇게 나누어 받은 손재주는 목기와 동편제와 마애불과 추어탕의 고을이 되게 했으니 그 고을 공동체는 이웃사촌으로 천년을 이어온 문화도시가 되어왔다. 조상들이 가장 잘해온 것에 더하여 신 자원의 융합은 고을의 미래산업이다.

선조들의 손재주 나눔 일거리 창업 공작소는 어디로 사라졌을까. 그것을 다시 꺼내 와야 할 때다. 고을의 자존감은 고을쇠락 종점인 희망소멸의 치유제이고 그 재료는 조상들이 잘해온 문화에 많다.

천년 문화도시의 정체성이 어디로 가고 있는지 고민과 답을 가진 지도자의 출현은 시민의 선택에 있다. 두드리지 않고 대문에서 주인을 만날 일은 로또가 불러올 행운보다 더 낮은 확률이다.

/글·사진: 김용근(지리산문화자원연구소장)