백승종의 '역사칼럼'

久客懷歸思惘然 松間茅屋女蘿牽 三杯桃李春風酒 一榻菰蒲夜雨船

鴻迹偶曾留雪渚 鶴情原只在芝田 他鄕未若還家樂 綠樹年年叫杜鵑

객지 생활에 지쳐 귀향(歸鄕)을 꿈꾸네

솔숲 초가지붕에 덩굴손이면 족하리

복사꽃 오얏꽃 흐드러진 봄날 석 잔 술이면 되겠지

향초와 부들로 침대 엮어 밤비 속에 배를 타리

눈 내린 강가 기러기 발자국이 남아 있네

학(鶴)의 속생각이야 향기로운 난초 수풀(芝草)이 아니겠나

타향이 좋다 한들 고향 집만 하리

해마다 저 두견새는 푸른 숲에서 흐느끼네

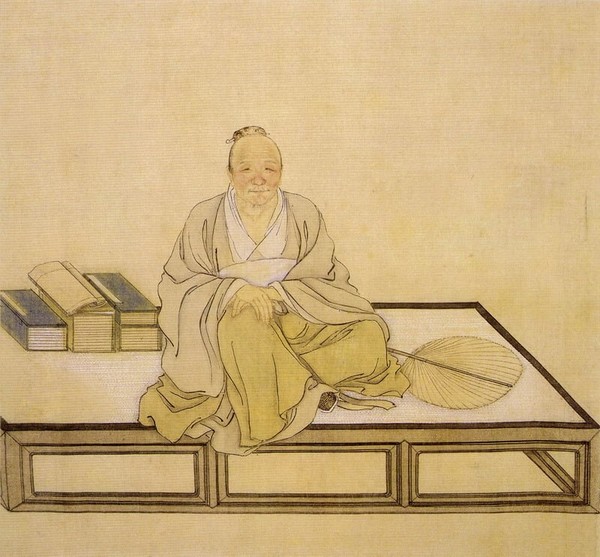

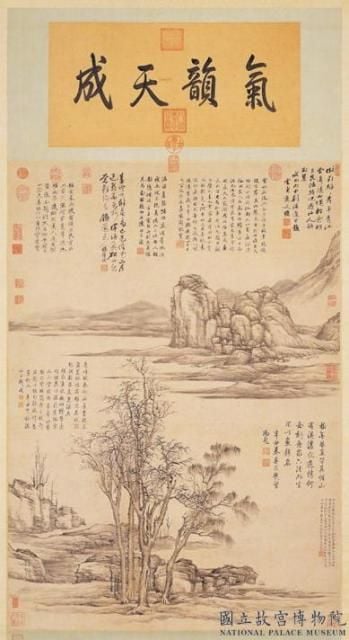

이 시의 본래 제목은 <회귀(懷歸>고요. 지은이는 원나라 때 '4대가'로 손꼽힌 예찬(倪瓚)입니다. 시인은 그림에도 능했다고 하지요. 다재다능하고 청백(淸白)한 성정의 소유자였답니다.

저도 여러 해째 타향을 고향으로 삼아 지내고 있는지라 세모(歲暮)에 오랜 회포(久懷)가 없지만은 않습니다. 마침 멀리 캐나다에 체류 중인 아우 백진숙 화백이 이 시를 보내왔군요. 시의 원문이 순전히 한문으로 되어 있어, 제 식으로 한번 해석해보았습니다.

헤아려보건대 첫 번째 연에서 시인은 귀향하면 어떻게 살지를 꿈꿔본 것 같아요. 그야말로 솔숲에 초가집을 짓고 자연을 벗 삼아 정말 소박하게 지내리라 다짐하는데요. 그렇게 단순 소박한 삶을 꾸리기로 하면 타향에서는 그런 생활이 왜, 불가능할까 싶은 한줄기 의혹이 일어날 법도 합니다.

눈에 익숙한 메와 들 그리고 가람이 없으면 불편하다는 것이겠지요. 고향의 힘은 무엇보다도 나를 키운 산천의 유장함에 있다는 뜻이 아닐까 싶습니다. 바닷가에서 자란 이는 늙도록 짭짤한 해풍을 그리고, 깊은 산곡(山谷) 태생은 험준한 용맥(龍脈)의 꿈틀거림을 두 눈에 담아야만 속이 절로 시원해지는 느낌이겠지요.

이 시의 둘째 연에서 시인 예찬이 고향 타령을 반복하는 것도 일리가 있다는 이야기입니다. 자신을 한 마리 학에 비유하며, 두고 온 옛 고향을 마치 향기로운 난초가 지천으로 널린 수풀처럼 말하고 있거든요.

세상에 과연 그처럼 아름다운 마을이 있을지 모르겠습니다. 그러나 타향생활이 길어질수록 고향의 이미지는 그처럼 미화될 수도 있겠어요.

저는 사실 시인 예찬과 생각이 다른 점도 있지요. 언젠가 고향으로 돌아가기를 꿈꾸기도 하지마는 타향도 이제는 제 마음속 고향이 되어가고 있습니다. 어딘들 어떠하겠어요. 정을 붙이고 살며 뜻이 맞는 친구들이 한둘이라도 있으면 족하지요. 본연의 고향이란 산과 강 그리고 들판과 같은 물리적 조건에 구애된 것이 아닐 줄로 생각합니다.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)