진단

본격적인 입시철을 맞아 대학들은 가파른 학령인구 감소 속에 미달 사태를 막기 위한 학생 모집에 비상이다. 반면, 언론들은 대학 홍보에 열을 올리며 광고를 한 건이라도 더 올리려고 치열한 수주 경쟁을 벌이는 모습이다.

특히 일부 서울언론들은 수도권 대학은 물론 지방의 대학들을 대상으로 홍보성 기사를 써주는 조건으로 광고비를 집행하는 관행이 매년 자행되고 있어 따가운 눈총을 받고 있다.

조선일보 ‘부산대 총장 인터뷰’는 2,420만원짜리?

‘미디어오늘’이 최근 이 문제를 연속 보도해 시선을 끈다. 지난 9일 ‘‘오래된 관행’에 잠식 당한 한국대학 언론 보도‘란 제목의 기사에서 '미디어오늘'은 대학들의 기사와 광고의 경계가 무너진 홍보성 기사 요청 및 의뢰와 광고비 집행 내역 일부를 공개했다.

기사는 대학 관계자들의 말을 인용해 “올해 입시에서 어떤 전형으로 몇 명을 뽑는다는 소개자료와 입학홍보처장 인터뷰, 학교 광고시안이 같이 나간다”며 “수시특집 등 특별한 수요가 있을 때 학교소개, 학교광고랑 보통 같이 한다”고 밝혔다.

사립대는 물론 국공립대학들도 입시철이면 의레껏 언론의 광고 요구가 쇄도하기 마련이다. 이때 대학들은 대학 홍보 또는 총장 인터뷰 기사를 요구하거나 편집을 아예 언론사에 맡기면서 기사 게재료 명목으로 홍보비를 집행하는 경우가 다반사다.

'미디어오늘'은 앞서 7일에도 ’조선일보 ‘부산대 총장 인터뷰’는 2,420만원짜리’란 제목이 기사에서 대학의 주요 정책을 홍보하기 위해 신문에 광고를 싣는 것이 아니라 총장 개인 업적을 알리기 위해 공적 재원인 홍보비로 기사 지면을 구매한 사례를 공개했다.

해당 기사는 “국회 교육위원회 소속 강득구 더불어민주당 의원이 교육부에서 받은 ‘부산대 광고비 지출 내역’을 보면 부산대는 지난해 4월 27일 “(중앙지) 기획특집 홍보(총장 인터뷰)” 명목으로 조선일보에 2,420만원을 집행했고, 지난해 3월 30일 동아일보에 같은 명목으로 1,947만원을 집행했다“고 보도했다.

이어 기사는 또 ”부산대는 지난해 5월 8일 부산일보와 국제신문에 ‘대학홍보 신문광고 게재(총장 인터뷰)’ 명목으로 각각 550만원, 495만원을 지급했다“고 덧붙였다.

“숭실대, 총장 인터뷰 싣느라 ‘조중동’에 7,200만원”... 다른 대학들은?

이처럼 지방거점국립대가 총장 인터뷰 기사를 써 준 서울과 지역의 일간지들에 집행하는 예산이 만만치 않다. 그런데 예산 집행 규모에서 서울언론과 지역언론들 간에 많은 차이가 났다.

홍보성 기사 한 건당 지출하는 예산이 지나치게 많은 데다, 지방대가 지역언론에 비해 서울언론에 훨씬 많은 예산을 퍼준다는 지적이 나올 만도 하다.

사립대의 사례는 이보다 더하면 더했지 덜하지 않다. 미디어오늘이 11일 보도한 ‘숭실대, 총장 인터뷰 싣느라 ‘조중동’에 7,200만원‘이란 제목의 기사는 숭실대가 지난해 조선·중앙·동아일보에 총장 인터뷰 등을 명목으로 총 7,200만원의 홍보비를 집행한 사례를 공개했다.

기사는 ”국회 교육위원회 소속 강득구 더불어민주당 의원이 교육부에서 받은 ‘사립대 광고비 집행 내역’을 보면 숭실대는 지난해 11월 10일 ‘대학 홍보 신문 및 잡지 광고, 총장 인터뷰 및 광고’ 명목으로 중앙일보에 3,000만원, 조선일보에 2,200만원, 동아일보에 2,000만원을 각각 집행했다“고 보도했다.

기사는 또 ”부산대 관계자는 중앙일간지의 경우 기사를 대가로 2,000만원에서 3,000만원까지 요구한다고 했는데 숭실대의 경우에도 단가가 비슷했다“며 ”물론 이 과정에서 광고도 함께 집행하는 경우가 대부분이며, 이는 총장 인터뷰 명목으로 대학의 홍보비를 쓰는 것이면서 광고주가 광고면뿐 아니라 기사 지면까지 구매하는 행위“라고 지적했다.

울며 겨자 먹기 식으로 홍보하고 거액의 광고비 집행 되풀이... 왜?

국립대인 부산대와 사립대인 숭실대의 두 사례이지만 전국 다른 대학들도 유사한 금액을 요구받으며 울며 겨자 먹기 식으로 홍보나 인터뷰를 하고 거액의 비용을 지출하는 양태가 매년 되풀이되고 있다.

이 같은 원인은 입시철이면 일부 서울과 수도권 대학을 제외하고 대부분 대학들이 학생들 유치에 혈안인 상황을 누구보다 잘 알고 있는 언론들이 이를 역이용하고 있기 때문이다.

대학들도 미달 사태를 막고 좀 더 나은 학교 평가와 이미지를 위해 언론들의 요구에 응함으로써 공생 관계를 유지하는 셈이다.

이 때문에 언론사들의 대학 평가와 줄 세우기에 문제가 있다는 지적은 끊이지 않고 있다. 대학 서열화를 공고히 하기만 할 뿐 교육적 효과를 기대하기 어렵고, 지역이나 재정 기반 등 일부 대학이 이미 평가에서 유리한 고지를 점하고 있는 상황은 고려하지 않기 때문이다.

그럼에도 매년 대학들은 수천억원대에 이르는 홍보비를 언론사에 쏟아붓고 있는 실정이다. 특히 언론사 대학 평가는 서울의 과점 보수언론들에 의해 중점적으로 이뤄져 왔다.

언론이 대학을 왜 평가하나?... 관행에 잠식

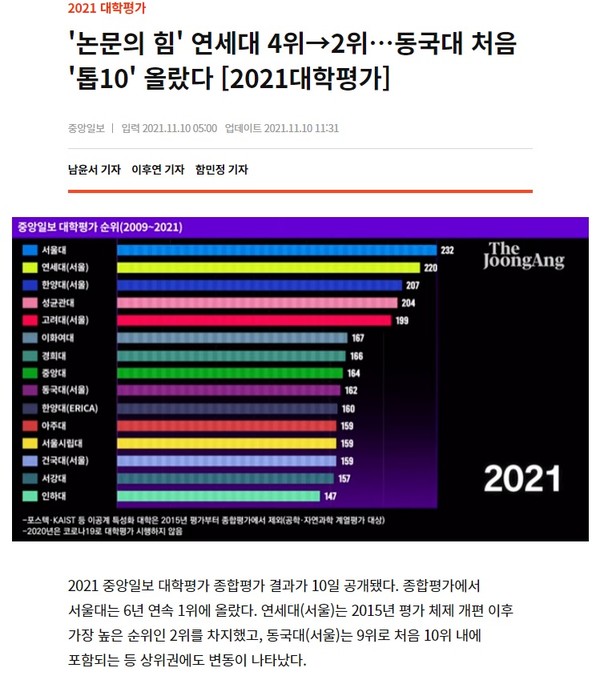

언론사 대학 평가 중 가장 오래된 것은 중앙일보의 대학 평가다. 중앙일보는 지난 1994년부터 지금까지 매년 대학을 평가하고 순위를 매겨 기사화하고 있다.

조선일보도 2009년부터 영국의 대학 평가기관인 QS(Quacquarelli Symonds)와 함께 ‘조선일보·QS 아시아 대학 평가’를 실시해오고 있다. 동아일보도 2013년부터 대학의 취업지원 역량 등 대학 평가에 뛰어들었다.

하지만 교수단체와와 시민사회단체들은 “언론사들의 대학 평가가 대학의 서열화를 부추기고, 각 대학은 이러한 순위 상승 때문에 재정과 정책을 대학 평가에 편중시킬 수밖에 없는 폐단이 고착화돼 가는 현실을 우려하지 않을 수 없다”며 “언론사들의 대학 평가를 중단”을 지속적으로 촉구해왔다.

그러나 언론사들의 대학 평가는 계속 이뤄지고 있으며 이들 평가 언론사에 대학들의 광고비가 집중되고 있는 상황이다.

국회 교육위원회 소속 강득구 더불어민주당 의원이 교육부에서 받은 ‘사립대 광고비 지출 내역’에 따르면 지난 2018년 3월부터 올 8월까지 약 3년 반 동안 전국 76개 대학(자료 미제출 대학 제외)의 광고 지출 건수를 보면 사립대들은 중앙일보에 총 96건으로 가장 많이 광고를 집행했다. 중앙일보의 뒤를 이어 조선일보에 71건, 동아일보에 66건, 한국일보에 59건, 문화일보에 54건 순으로 광고를 집행한 것으로 나타났다.

이와 관련, 전북지역 한 대학 관계자는 “해마다 입시철이면 지역 언론들뿐만 아니라 서울일간지들과 입시전문 매체들까지 광고를 요구하는 바람에 곤혹스러울 때가 많다”며 “한정된 홍보비로 나누어 집행하기가 쉽지 않다”고 하소연했다.

/박주현 기자