김명성의 '이슈 체크'

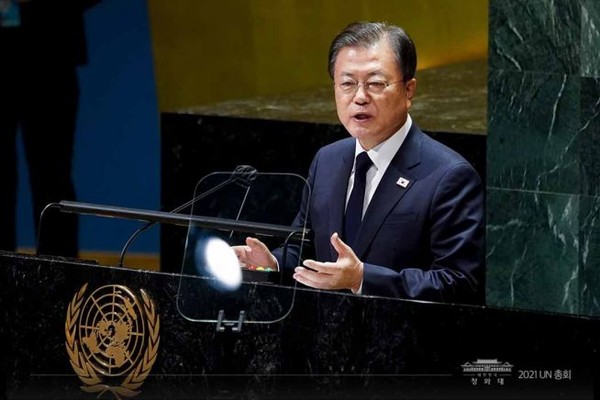

문재인 대통령이 유엔에서 종전(終戰) 선언을 또 꺼냈다. 이번이 세 번째다. 2018년 9월 유엔총회 연설에서 처음 거론했다. 김정은 북한 국무위원장과 첫 정상회담 직후였다. 지난해 9월 온라인 유엔총회 연설이 두 번째고 임기 중 마지막이 될 이번 유엔 연설에서 다시 꺼냈다.

미국은 소극적, 북한은 긍정적, 야당 대표는 부정적

종전 선언은 글자 그대로 전쟁을 종결하자는 선언을 뜻한다. 6·25 한국 전쟁 당시 임시적으로 정지시킨 정전(停戰) 협정을 전쟁 종결로 마무리 짓자는 것이다. 왜 종전 선언이 필요한가. 전쟁을 일시적으로 그치는 게 아닌 완전히 끝내야만 평화 협정으로 갈 수 있기 때문이다. 이 땅이 늘 전시 상황인 것은 평화 협정이 체결되지 않고 있기 때문이다.

대통령의 집요한 제안에 존 커비 미 국방부 대변인은 “종전 선언 가능성에 대한 논의에 열려 있다"고 말했다. 북한 김여정 부부장은 ”흥미 있는 제안이고 좋은 발상"이라고 말했다. 이준석 국민의힘 대표는 “외교적으로 성급했다”고 말했다. 미국은 소극적으로, 북한은 긍정적으로, 야당 대표는 부정적으로 반응했다.

이집트-이스라엘 평화협정 체결 후 전쟁 끝

1950년대부터 1970대 후반까지 쉬지 않고 전쟁을 벌여온 이집트와 이스라엘은 평화 협정을 체결한 뒤 전쟁을 끝냈다. 이집트 대통령과 이스라엘 수상이 미국의 카터 대통령을 만나 평화 협정을 맺은 것이다. 역사적인 캠프 데이비드 협정(Camp David Accords 1978)이다. 이집트 대통령 안와르 사다트 대통령이 이스라엘의 메나헴 베긴 수상과 만나 전격적으로 이뤄낸 일이다.

사다트 대통령은 당시 국회 연설에서 평화를 위해서 이스라엘 국회에도 갈 용의가 있다고 밝혔다. 이에 베긴이 이스라엘로 초청하겠다고 화답하면서 급진전이 이뤄졌다. 전형적인 톱 다운(top down) 방식이다.

대부분의 아랍 국가들은 사다트가 아랍에 등을 돌린 배신자라며 분노했다. 그러나 이집트 국민의 분위기는 달랐다. 전쟁으로 자식들이 희생되고 막대한 전비 지출로 생활고에 시달린 국민들은 이를 반겼다. 역사적인 평화 협정이 체결되자 두 나라 간 전쟁은 끝났다. 평화 협정의 위력이다.

6·25 한국 전쟁, 68년째 끝나지 않은 남북 대결

동족 간의 비극인 6·25 한국 전쟁은 1953년 7월 27일 정전 협정이 체결되고 나서야 일시 중지된다. 국제전으로 비화된 한국 전쟁은 1년도 채 되지 않은 기간에 벌어졌다. 그러나 1951년 봄부터 정전 협정까지 2년 넘는 세월동안 전선은 이동되지 않은 상태에서 전쟁이 지속됐다(영화 ‘고지전’).

전쟁을 일시적으로 중단시키는 협정이었으나 2년 넘게 걸렸다. 종전이 아닌 일단 정지의 정전 협정이었기에 더 복잡했다. 더욱이 당시로선 분단 상태가 고착될 것으로 누구도 예상하지 못했다. 미국 입장에서도 전쟁을 완전히 끝내지 않은 상태에서 현상을 유지하는 정책을 택했다.

그러나 정전 협정 후 당연히 진행되어야 정치회담은 이뤄지지 않았다. 당시에 ‘정전 협정을 맺고 3개월 이내에 더 높은 급의 정치회담을 개최한다’고 구체적으로 명시했지만 이행되지 않았다(박태균. 2015). 1년 후 제네바에서 정치회담이 열렸지만 엉뚱하게도 베트남을 남북으로 분단하는데 골몰했을 뿐 아무런 결정을 내리지 못했다. 그리고 지금에 이르렀다. 그동안 얼마나 많은 포격과 총질로 해상과 육상에서 살상이 일어났는가.

종전(終戰)이 두려운 나라... 북미 외교의 명암

북한과 미국은 한국 전쟁의 핵심 당사국이다. 미국은 한국 전쟁이 발발하자 즉시 수출 통제령을 내리고 북한에 금수조치를 취했다. 아울러 그 해 적성국 교역령을 근거로 북한에 대해 포괄적인 봉쇄령을 내렸다.

북한은 닉슨 미국 대통령의 중국 방문 이후인 1973년부터 미국에 노크했다. 첫 만남은 클린턴 대통령 재임 기간인 1992년 뉴욕의 유엔본부에서 이뤄졌다. 하지만 국제원자력기구 사찰문제로 불화를 빚었다. 전직 대통령인 카터의 방북(1994년)을 계기로 새 물꼬를 텄으나 북미 간 정상화는 제자리걸음이었다.

전쟁광으로 불린 부시 대통령의 8년은 실패한 외교였다. 그리고 오바마 8년의 전략적 인내(Strategic Patience)는 북한 방치, 트럼프 4년은 널뛰기 외교로 평가된다. 그리고 올해 바이든의 새 외교팀이 가동되고 있다. 북한이 줄곧 주장하는 것은 평화 협정 체결이다. 이는 북한의 대미 외교, 미국의 대북 외교에서 접점이 될 수 있는 지점이다.

'종전'이 두려운 세력, 집권하기 어려운 시대

이준석 국민의힘 대표는 종전 선언 제안에 대해 "북한이 받아들이지 않을 것이라는 판단조차 하지 않았다면, 외교적으로 성급했다고 판단할 수밖에 없다"고 말했다. 이는 젊은 대표의 가벼운 언행으로 볼 수도 있지만 우리나라 보수정권 대북 인식의 현주소를 대변한다.

종전 선언은 평화 협정으로 가기 위한 경로다. 단순한 정치적 선언이지만 향후 평화 협정에 이은 남북교류 재개, 북한 개방, 북핵 해법을 위한 활로가 될 수 있다. 당장 남북긴장으로 인한 ‘코리아 디스카운트’가 남북관계 개선을 통한 ‘코리아 프리미엄’으로 전환된다.

남한의 꽉 막힌 경제가 확 트일 수 있는 기회가 된다. 북한을 흡수통일해야 한다는 고루한 생각에 집착하는 자, 경제교류에 기를 쓰고 반대할 국민이 얼마나 될까. 남북긴장이 풀려 가는데 싫어할 국민들이 얼마나 많을까. 그러기에 국민 설득이 두려워 대통령 권한을 동원해 금강산 관광중단, 개성공단 폐쇄 결정을 내린 것이다.

그리고 권한을 남용한 두 전직 대통령은 수감상태다. 이제 종전 선언을 두려워하는 세력은 집권하기 힘든 시대가 됐다. 오히려 종전 선언의 일정표를 제시하고 당당히 이웃나라를 설득하는 세력이 국민의 지지를 받는 시대가 되었다. 수권 정당을 주장하는 현재의 야당도 환골탈태해야할 까닭이다.

종전 선언 타이밍, 내년 2월 베이징 올림픽 적기

문재인 대통령은 유엔 연설에서 종전 선언의 주체로 남·북·미·중 4자를 강조했다. 한국 전쟁의 당사국인 중국을 끌어들인 것이다. 내년 2월 베이징 동계올림픽은 중국 시진핑 국가주석의 외교 무대가 될 전망이다. 북한 입장을 두둔해온 중국으로선 정치 선언격인 6·25 한국 전쟁의 종전 선언을 회피할 이유가 없다.

베이징 올림픽을 평화 올림픽으로 자리매김할 기회로 만들기 때문이다. 결국 미국 정부와 한국의 야당이 어떤 입장을 취하느냐에 종전 선언 성사 여부가 달려 있다. 미국은 진정한 우방이라면 적극 응해야 한다. 국민의힘은 집권을 위해서라도 한발 더 앞서 나가야 한다.

미중 패권경쟁으로 지친 중국은 미국에 손을 내밀지 않을 수 없다. 북한은 여건이 성숙돼 가는데 마다할 이유가 없다. 내년 2월에는 인류 화합의 제전이 열린다. 다음 달인 3월에는 이 땅에서 대선이 치러진다. 포스트 종전 선언, 평화 협정, 남북 교류의 즉각 재개를 공약으로 여야 후보 간 열띤 대선 레이스가 펼쳐지길 기대한다.

/김명성 논설위원(전 KBS전주총국 보도국장)