백승종의 '역사칼럼'

민중의 기억. 그 왜곡조차 정교하게 계산된 결과입니다!

1.

한국 민중의 집단적 기억은 그 내용이 다양할뿐더러 분량도 많습니다. 오래 전에 대학생들을 인솔하여 동해안 일대로 고적 답사를 갔습니다. 거기서 우리는 이 백년 이상 된 구전의 역사를 많이 만날 수 있었습니다. 그 이야기들을 곰곰이 들여다보면 민중의 집단적 기억이 어떤 특징을 가지고 있는지를 알 수 있습니다.

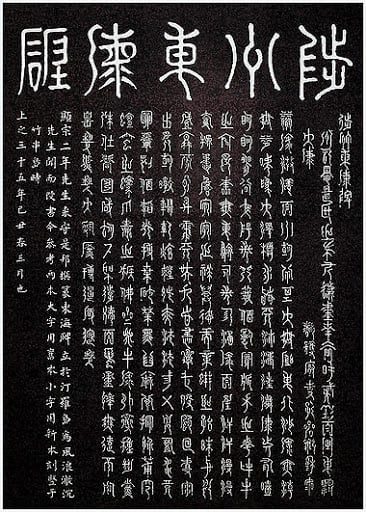

17세기 후반 남인의 우두머리였던 허목이 삼척 부사로 재임하고 있을 때, 해일이 일어나서 고을이 온통 난리법석이었다고 합니다. 그러자 허목은 동해바다를 예찬하는 노래를 지어서 비석을 세웠답니다. 곧 물난리가 사라졌으며, 그 뒤로는 바다가 조용해졌다고 합니다.

비석을 세우면서 허목은 한가지 이상한 예언을 했습니다. 10년 뒤에 비석을 부술 사람이 있으니 똑 같은 비석 하나를 더 만들어서 관청의 대청 마루 밑에 묻어야 한다는 것이었지요. 과연 십 년째가 되던 해에 반대파에 속하는 관리가 부사로 내려와 가지고서는 허목이 세운 비석을 깨버렸습니다. 그러기가 무섭게 성난 바닷물이 동헌까지 밀려들고 고을은 온통 아수라장으로 돌변했습니다.

아전 한 사람이 허목의 예언을 생각해 내고는 마루 밑에 묻어두었던 두 번째 비석을 찾아서 다시 세웠답니다. 그랬더니 그 다음부터는 물난리가 없었다는 것입니다.

2.

민중의 이런 집단적 기억은 과연 역사적 사실과 부합될까요? 이른바 ‘척주동해비’를 자세히 검토해 보았더니, 비석을 쓴 사람은 정말 허목이었습니다. 그는 실제로 삼척부사를 역임한 적도 있었습니다. 그런가 하면 지금 남아 있는 비석이 본래의 비석이 아니라, 두 번째 것이라는 점도 역사적 사실로 확인됩니다. 비석을 세운 목적도 성난 바다 물결을 달래기 위한 것으로 판명됩니다. 집단의 기억은 대체로 역사적 사실을 충실하게 전달하고 있다 하겠습니다.

하지만 집단의 기억이 사실과 다른 점도 있습니다. 본래의 비석을 망가뜨린 것은 허목의 반대파가 아니라 파도였습니다. 그뿐이 아닙니다. 허목은 자기가 세운 비석이 십 년 뒤에 파괴될 거라는 예언을 하지도 못했습니다. 따라서 관청 마루 밑에 여벌로 만든 비석을 숨긴 적도 없었습니다.

3.

실제로는 이러했습니다. 임기를 마치고 서울로 돌아가 있던 허목은 그 비석이 파도에 휩쓸려 파괴되었다는 말을 전해 들었습니다. 재건립을 위하여 그는 전에 써두었던 비문의 원고를 찾아서 다시 베꼈습니다. 베낄 적에 비문의 글자의 모양을 달리 바꾸기도 하였습니다.

이런 사정을 민중이 몰랐을 턱이 없지마는 - 지금 남아 있는 비문에 다 나오니까요 - 민중은, 모든 이야기를 사실대로 충실하게 전하기를 거부하였습니다. 전달될만한 가치가 있다고 여겨지는 사실 몇 가지를 선택하고 나서는, 나머지 부분은 그들 민중의 주관대로 모두 바꾸어 버렸습니다.

척주 동해비의 건립자, 건립시기 그리고 건립의 목적은 정확하게 기억하고 있지 않습니까? 그러면서도 두 번째 비석의 건립에 대하여는 사실을 몽땅 왜곡하였습니다. 집단적 기억이라고 해서 우리가 안심하고 역사적 사실로 믿어버리면 안되겠습니다. 무조건 믿고 따르기에 앞서서, 문헌 기록을 비롯하여 다른 역사 자료와 집단의 기억을 세밀하게 비교 분석해볼 필요가 있습니다.

4.

민중의 기억 가운데는 왜곡된 부분이 적지 않다는 점은 어떻게 이해되어야 마땅할까요? 설사 역사적 사실과 다른 것으로 인정되는 부분이라고 하더라도, 민중의 기억을 푸대접해서는 안될 것 같습니다. 주관적인 왜곡이 아무렇게나 일어나는 것은 결코 아니기 때문입니다.

다시 척주 동해비로 돌아가 봅시다. 해일로 인하여 고통을 받았던 민중들로서는 허목이 세운 비석의 효력을 끝까지 믿고 싶었을 것 아닙니까? 그런 그들로서는 파도가 그 비석을 때려부쉈다는 사실을 인정할 수가 없었다고 봅니다.

자기들을 보호해주어야 할 비석이 도리어 바닷물에 희생이 되고 말았다고 한다면, 민중은 비석의 효력을 믿을 수가 없는 노릇입니다. 그러므로, 비석을 파괴한 것은 나쁜 사람이어야지 바닷물이어서는 절대 안되었습니다.

그 나쁜 사람은 허목과 원한 관계가 있는 것으로 보아야 설득력이 생깁니다. 그런가 하면 그 사람과는 비교가 안 될 만큼 허목은 아주 뛰어나야 합니다. 몇 십자에 불과한 글씨로 성난 바다를 잠재울 정도라면 미래를 내다보는 신통한 능력도 있어야 마땅하다고 민중은 생각하였던 것입니다.

요컨대, 집단의 기억 속에서 발견되는 왜곡을 단순한 와전으로 보거나, 민중이 무지한 탓으로 돌리는 것은 삼갈 일입니다. 널리 전파되고 길이 전해져야할 사실 내용을 선택하는 것과 한가지로 사실을 의도적으로 왜곡하는 것이야말로, 역사적 사건을 보는 민중의 주관적 인식을 드러내는 것입니다. 사실의 선택과 주관적 해석은 모두 정밀하게 계산된, 민중의 사고 결과라는 것을 저는 힘주어서 강조하고 싶습니다.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)