[인물 탐구] 고하 최승범 시인의 스승, 가람 이병기 선생은?

날이 꾸무레하다. 마음속에 웅덩이가 팬다. 이윽고 비구름이 몰려온다. 이런 날은 어김없이 비가 뿌린다. 마음속 웅덩이에 비가 고이면 가라앉았던 그리움이 새록새록 돋아오른다. 누구를 향한 그리움인가. 그 옛날 내게 깊고 그윽한 사랑을 한없이 베풀어준 스승이다.

오늘 내 정신과 생각을 만들어주신 스승, 그리워서 사무친다. 가슴 깊숙한 끌탕이다. 누구에게나 그리운 이는 있다. 어디서부터 그리움을 끄집어 내느냐가 그리운 이와 만나는 방편이 된다. <편집자 주>

"기품과 절조 지킨 당대의 마지막 선비로 추앙"

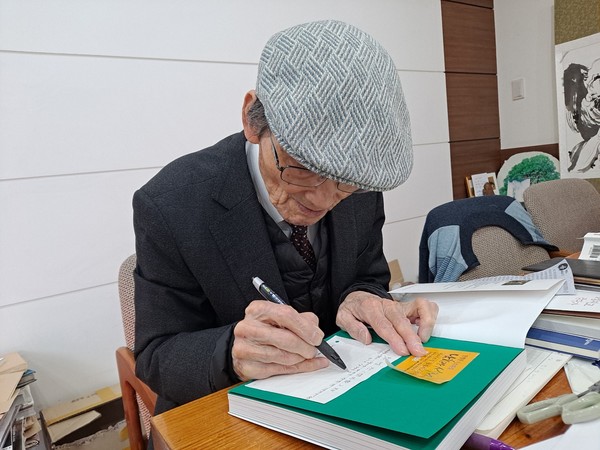

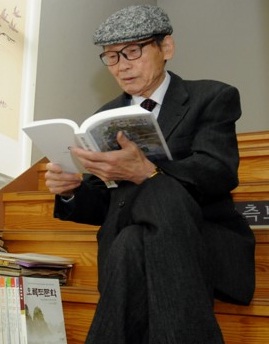

고하(古河) 최승범 시인(전북대 명예교수, 고하문학관장)은 이 즈음 새삼 스승의 모습이 머리속에 아른거린다. 그 스승은 바로 가람 이병기 (1891-1968년) 선생이다. 책상 서랍속을 정리할때면 더욱 더 그리움이 간절해진다. 스승의 체취를 읽을 수 있는 흔적들이 서랍속에 보관돼있기 때문이다.

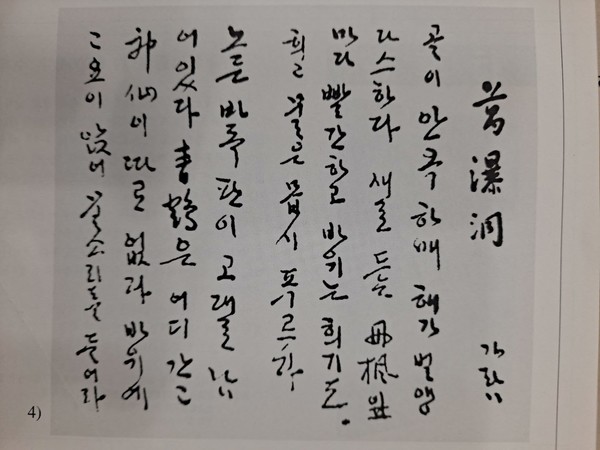

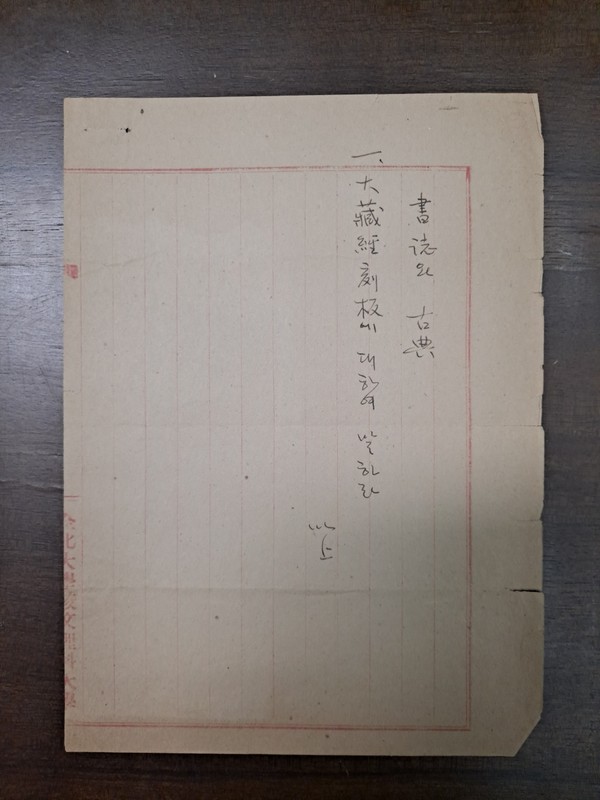

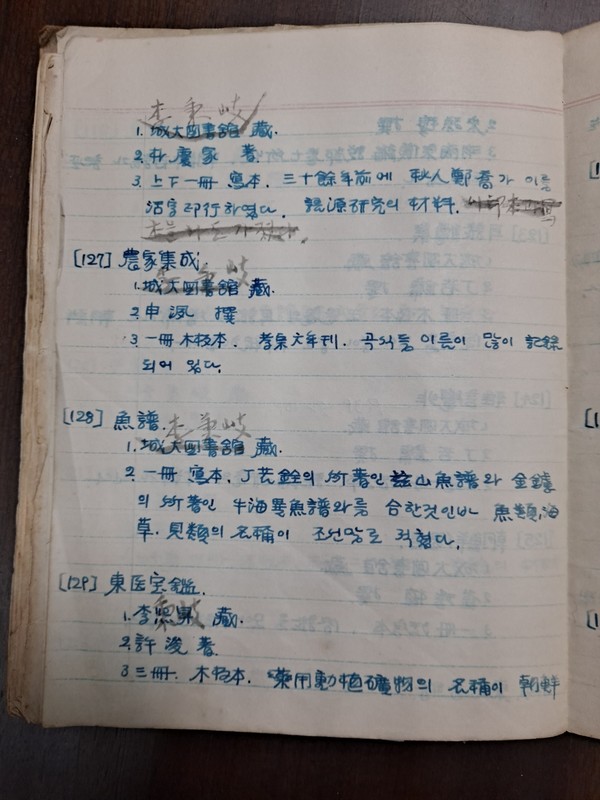

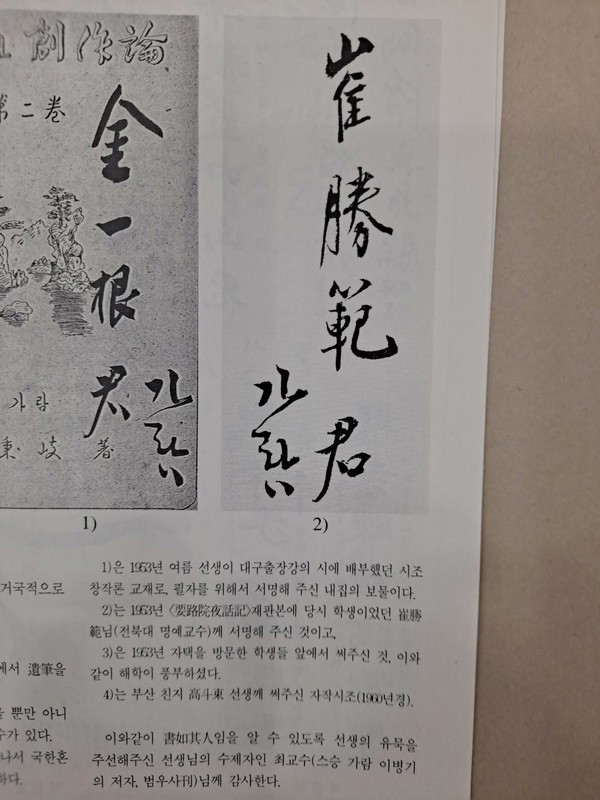

손수 써주신 글귀도 있고 시를 쓴 글씨, 편지봉투에 씌어진 글씨, 출간을 준비하기 위한 초고노트(草)에 적힌 교정 글씨 등을 접할 때마다 고하는 스승에 대한 그리움이 짙어져간다.

가람 선생이 생전에 ‘술복, 글 복(혹설에는 난초복), 제자복 세 가지 복을 타고 나 스스로가 삼복지인(三福之人)이라 자처한 데에는 그럴만한 이유가 있었다. 그만큼 술을 즐겼고, 글(한글과 시조 사랑)속에 깊이 빠졌으며 제자를 아꼈다. 고하는 가람선생으로부터 큰 사랑을 받았다. 대학에서도 모시면서 스승의 가르침을 각별히 누렸다.

그런 가람 선생께서 기품과 절조를 지킨 당대의 마지막 선비로 추앙받는 데에는 다 까닭이 있다. 가람 선생은 그 혹독한 일제 강점기에 주시경 선생의 가르침 아래 우리말지키기에 혼신의 노력을 다했다.

뿐인가. 끝내 창씨개명을 거부한 올곧은 독립운동가였다. 조선어학회 사건으로 경찰에 검거돼 함경도 홍원경찰서에서 온갖 악형과 고문을 당하고 옥고를 치르기도 했다. 그래서다. 고하는 “가람 선생은 ‘백세의 스승(百世之師)’으로 받들 어른이다"고 믿는다.

아아 슬프단 말 차라리 말을 마라/물도 아니고 돌도 또한 아닌 몸이/웃음을 잊어버리고 눈물마저 모르겠다. ----‘시름’

"조선어학회 사건으로 옥고, 창씨개명에 결코 응하지 않아"

전주 다가공원 ‘가람시비’에 새겨진 ’시름‘이란 시를 보면 스승의 우수에 잠긴 모습이 떠오른다. 1930년대 스승의 모습이니 조국에 대한 깊은 상심과 고뇌였음이 분명할 터.

“이 때 가람께서는 ‘괴로운 숨‘, ‘돋는 시름‘, ‘회도는 실꾸리 같이 감기기만 한’이란 표현을 자주 쓰셨다”고 고하는 설명한다. 낙천적 기풍인 가람선생에 대한 유명한 일화도 떠오른다.

“우리로서는 평생에 상상도 못했던 인간지옥이 실제로 있음을 처음으로 알았다. 하늘을 부르짖고 땅을 두드려도 하소할 데가 없는 곳이 거기(함경도 홍원경찰서)임을 알았다. “(건재 정인승)

갖은 고문에 피폐해진 심신인데도 가람과 같은 감방 맞붙은 자리를 쓰게된 건재(健齋)는 이따금 간수의 눈을 피해가며 가람과 소곤소곤 얘기했다. 한번은 겨울 긴긴밤에 지루하고 괴로운 가운데 향수를 이기지 못했다.

“공산에 달이 밝고 빈뜰에 흰눈이라/ 철창에 쓰러진 몸이 잠 못 이뤄 하는 적에/어디서 기러기 소리는 나의 애를 끊나니?“하고 건재는 가만히 읊조렸다.

이를 듣고 가람은 태연히 빙그레 웃는 것이 아닌가. 주어진 환경을 달게 여길뿐, 무어 그리 초조해할것 있냐는 듯이 말이다. 그러면서 감방 마룻바닥에 손가락으로 천천히 써보이는 것이었다.

“해진 옷에 실밥 뽑고 이쑤시개 바늘 삼아/ 밥풀 단추 달아 입고, 속옷을 벗어내어/ 따뜻한 볕살 아래에 이 사냥을 하도다”

“나는 가람의 낙천적인 기풍에 이따금 위로를 받곤 했다.”

1942년 10월의 일이었다. 건재의 회고다. 가히 초탈과 달관의 경지가 아닐 수 없다. 그 감방의 스산한 수형생활 중에 이런 유머러스한 필담을 나누다니. 가람과 건재의 정신적 깊이를 가늠할 수나 있겠는가 말이다. 이때의 손글씨체는 건재 선생만 알테지만 미뤄 짐작컨대 날렵하게 아름다운 글씨체였으리라.

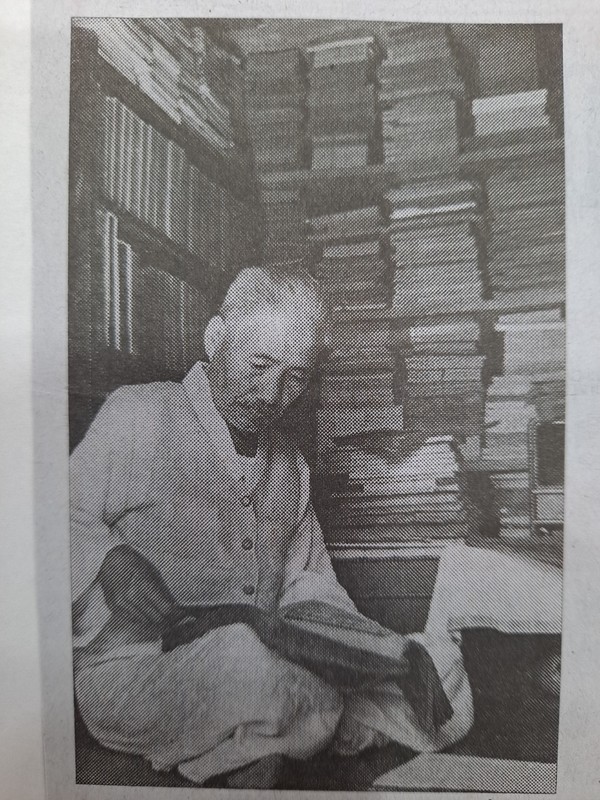

왜냐고? 가람 선생은 습자선생(한성사범졸업후 전주 등지에서 교편생활)을 했던 만큼 어지간한 서예가 못지 않은 글씨체를 보여줬기 때문이다. “ 늙어가면서도 술잔은 놓을 수 없고 /늙어가면서도 분필은 던질 수 없다 / 분필과 술잔으로나 내 한 생을 보낼까” ‘내 한 생(生)’이란 시다. 가람선생의 삶이 오롯이 드러난다.

가람 선생은 시조시인, 서지학자, 국문학자, 조선어학회 독립운동가 등으로 우리 지역의 자긍심이며 선생의 일생과 업적은 후손에 면면이 맥을 이어야하는 표상이다.

가람의 좌우명은 ‘후회를 하지말고 실행을 하자'는 것이었다. 가람이 58년간 꾸준히 일기를 쓴 것도, 78세 생애에 언제나 떳떳하여 흠결을 남기지 않은 것도 이 좌우명을 실행하였기 때문이다. 특히 일제 강점기하에서 가람의 행적을 보아서도 그렇다. 조선어학회 사건으로 옥고를 치러야 했고, 이른바 창씨개명에도 결코 응하지 않았다.

"평생을 두고 썼던 ‘가람 일기’, 한국 근대문학 최고의 보물"

“1951년 3월 5일, 나의 회갑. 일기가 화창하다. 헌수를 받고 또 내빈들과 종일 마셨다. 크게 취하였다.” “1955년 4월 14일, 비가 온다. 두견주를 빚었다.” “1956년 1월 1일, 만발한 매화와 한잔 마셨다.”

가람일기는19세인 1909년 4월부터 1966년 6월까지 58년간 4월까지 쓴 대하 기록믈이다. 가람 선생의 ‘별’은 너도나도 읊조릴만큼 널리 알려져 있다.

“바람이 서늘도 하여 뜰 앞에 나섰더니/ 서산 머리에 하늘은 구름을벗어나고/ 산뜻한 초사흘 달이 별과 함께 나오더라.

달은 넘어가고 별만 서로 반짝인다/저 별은 뉘 별이며 내 별 또한 어느 게오/ 잠자코 호올로 서서 별을 헤어 보노라.”

‘수우재(守愚齋)’라 이름 지어진 생가 옆에는 가람 문학관이 있어 우리 민족의 큰 스승인 가람 선생의 삶의 궤적을 살펴볼 수 있게 해 놓았다.

“한 손에 책을 들고 조오다 선뜻 깨니 / 드는 볕 비껴가고 서늘바람 일어오고 / 난초는 두어 봉오리 바야흐로 벌어라”

꽃이 피었으니 술을 마시자며 청했을 가람선생의 마음이 느껴지는 시이다. 고하는 미수(米壽) 기념 단시집 ‘八八의 노래’ 머릿말에서 맨 먼저 스승 의 ‘비단보자기’ 가르침을 언급했다.

“시는 시집의 출판으로만 좌우할 건 아니지요. ‘비록 호화판일망정, 즉 알맹이가 없이, 그 자체가 허무하다면 그것은 개똥을 싼 비단 보자기에 불과할 것’이라고 은사님은 말씀하셨지요. 오늘날 시를 쓰고 책을 내면서도 항시 조심되는 것입니다.

내가 하는 것이 개똥을 비단 보자기에 싼 것은 아닐까, 이거 내가 시집 한 권 냈는데 책이 제대로 된 거냐, 늘 나를 반성하지요. 결국, 공부도그렇고 문학이란, 평생 하는 것인데 그것이 어느 경지에 이르렀느냐는 말로 못하고 후세 사람들이 평가를 하는 겁니다. 자기로서는 열심히,계속 할 수밖에 없는 거지요.”

딴은 그렇다. 아무리 귀한 비단보자기라 하지만 무엇을 싸느냐에 따라 그 값어치는 분명코 달라진다. 고하는 평생 동안 여러 스승을 만났지만 가람 선생을 큰 스승으로 우러른다. 첫째 이유는 시(詩)정신과 탈속에 대한 가르침 때문이다.

속기(俗氣)를 멀리하기로는 세상에서 가람을 따를 이가 드물다. 심지어 속기 없는 것을 생활의 멋으로 알았던 가람이었다. 그런 가람 선생을 고하는 숭앙한다.

가람의 풍모와 가르침을 떠올리노라면 자연스레 선비의 길이 자리잡게 된다. 하여 “선비가 속된 것에 물들면 치유할 수 없다(士俗不可醫)”는 저 소동파의 싯구를 떠올리지 않을 수 없다.

'학문에 대한 소신, 마음껏 펼치라'는 제자에 대한 깊은 애정

고하는 스승으로부터 배운 대로 속기에 물들지 않도록 몸가짐을 했다. 평생토록 참 청광스럽게 살았다. 자신의 이익을 셈하는 것은 뒷전이었다. 이런저런 세상 인연을 맵차게 떼어낼 줄 몰랐다. 그러니 너나들이하는 벗들과는 말할 것도 없거니와 아들 뻘 되는 후학이나 제자들에게까지 존대어를 사용한다. 한 치 흐트러짐 없이 깍듯하다. 결코 사람을 허투루 대하지않는다. 어느 누구에게나 용심전력한다. 그 사람에 대한 예의이자 스스로에 대한 경책이기도 하다.

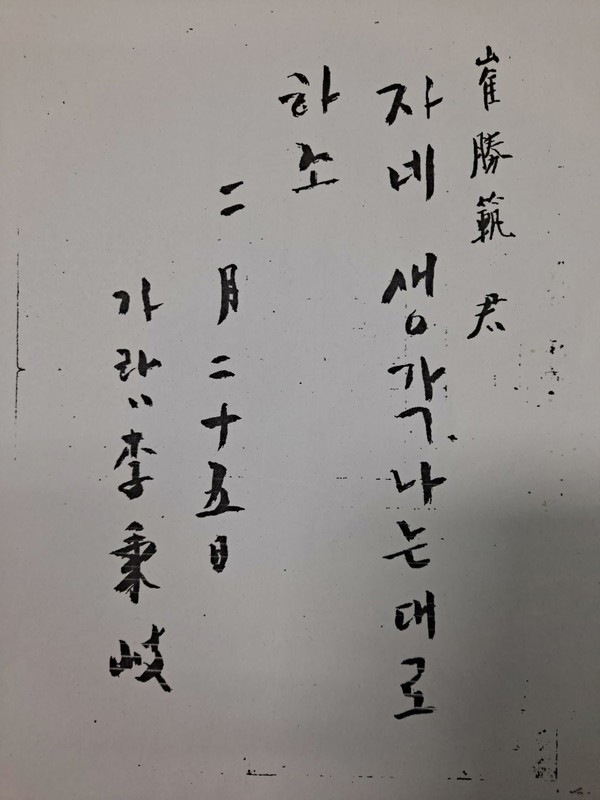

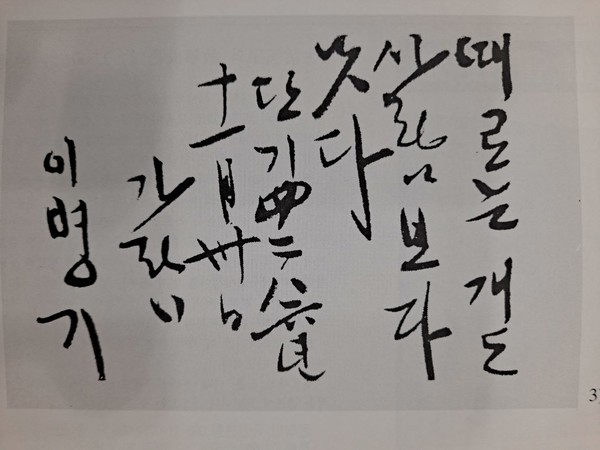

“결혼할 때 가람 선생님이 주례를 섰다. 나로선 아버지와 같은 분이었다” 고하의 회고다. 1968년 가람은 세상을 뜨기 전 제자에게 마지막 선물을 줬다. 종이 한 장에 친필로 ‘자네 생각나는 대로 하소’라고 적혀 있었다. 학문에 대한 소신을 마음껏 펼치라는 제자에 대한 깊은 애정이 담겨 있는 글귀였다. 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 보물 중의 보물이었다.

가람은 그랬다. 일에서는 엄격하고 사람에게는 너그럽고 따뜻한 어른이었다. 고하는 그걸 배웠다. 그 가르침은 곧 이 땅을 함께 사는 우리에게 미쁨이자 안온함을 주기 때문이다. 세상이 수선스러울 때 우리가 그윽하게 문향을 누리고 차분함을 얻고자 한다면 더욱 그렇다.

추사(秋史) 선생님이 그랬다지 않은가. 글씨(隸書)는 대체로 번들한 모습이나 시정(市井)의 기풍을 걸러내야 한다고. 가슴속 맑고 드높으며 고아한 뜻이 없으면 피어날 수 없다고.

흔히 말하는 ‘문자향‘과 ’서권기’가 그것 아니던가. 그것이 어디 글씨만을 말하겠는가. 가슴 속에 맑고 높으며 예스럽고 우아함을 갖춘다면 문장과 학문 나아가서는 사람살이, 세상살이와도 매끄럽게 연결되지 않겠는가.

고하는 그래서 스승의 유필들과 필적을 보노라면 크나큰 일깨움을 얻는다. 물론 깊고도 그윽한 스승의 따뜻하고 안온함과 함께. ‘서여기인(書如其人)’ 글씨는 곧 그사람을 말해준다지 않나. 고하는 스승 가람의 유필들을 간추리면서 혼자 웅얼거렸다.

“스승님! 그립습니다. 꿈에서라도 모습을 뵈올 수 있다면…”

/이강록 기자