백승종의 '역사칼럼'

뇌물이 오가는 일은 아마 부지기수일 것이다. 그러나 까딱하다 걸리는 날에는 역사의 오점으로 기록된다. 전혀 뜻밖인 것은 우리가 청백리(淸白吏)로 기억하는 인물들 가운데도 뇌물수수혐의로부터 자유롭지 못한 경우가 있다는 사실이다.

조선 세종 때 명신 황희(黃喜, 1363-1452) 정승도 예외가 아니었다. 그는 부정부패를 척결해야 할 대사헌의 높은 지위에 있을 때도 청탁을 했다. 1425년 황희는 겸 대사헌(兼大司憲)이었는데 남원부사(南原府使) 이간(李侃)이 보낸 유지(油紙)와 안롱(鞍籠) 등을 받은 사실이 드러났다.

당시 조정의 권력층 가운데 이간의 뇌물을 받지 않은 사람이 드물었는데 조사가 시작되자 그나마 자수한 사람은 황희뿐이었다. 그리하여 여론의 동정을 받았다.(<<조선왕조실록>>)

황희는 정승 시절에도 여러 차례 월권, 독직 또는 뇌물수죄혐의로부터 자유롭지 않았다. 여기서 그것을 일일이 다 언급할 겨를은 없다.

1428년 우의정 황희는 비리를 저지른 경기도 동파역(東坡驛)의 아전 박용(朴龍)에게 말 한필을 뇌물로 받았다. 또한 박용이 지불한 비용으로 성대한 잔치를 베풀었다. 그 대가로 황희는 경기감사에게 압력을 넣어 박용에 대한 처벌을 가볍게 해주도록 부탁하였다. 이러한 사실이 사헌부 관리들에게 적발되어 한 차례 곤욕을 치렀다.

이 사건을 기록한 사필(史筆) 또한 무거워서, “(황)희는 수상(首相)으로서 몰래 그(박용)의 뇌물을 받고 그의 큰 죄악을 놓아주고자 하여 안연(晏然)히 청탁을 하였으니, 그 지조(志操)가 비루하다.”는 악평을 모면하지 못하였다.(<<조선왕조실록>>) 이러한 사실에도 불구하고 역사는 황희를 청백리라 기록했다. 우리 역사상에는 진실로 청렴한 인물이 그렇게도 없었던 것일까.

조선의 공신들 중에는 황희보다 더욱 노골적으로 뇌물을 밝힌 자들이 많았다. 중종 때 훈구파 대신 유순정(柳順汀, 1459-1512)은 너그럽고 부드러운 성품의 소유자라는 세평이 있었다. 하지만 그 속은 제법 음흉했던 모양이다. 그의 집 앞에는 뇌물 수레가 꼬리를 물고 이어졌다고 했다. 그는 값비싼 개꼬리 털로 모자를 엮어 쓸 정도였다.(<<음애일기>>)

<<조선왕조실록>>에 실린 그의 졸기(卒記)에도 뇌물을 좋아하던 유순정의 비루한 풍모가 가감없이 기록되어 있다.

“(유순정은) 성격이 우유부단(優柔不斷)하여 과단성이 적었으며, 또한 뇌물을 좋아하며 전장(田庄)을 많이 차지했었다. 일찍이 겸 병조 판서로 있을 때는 무릇 관원을 제수(除授)하는 권한이 모두 그의 수중에 있었다. 그는 첨사(僉使)나 만호(萬戶) 자리를 구하는 사람이 있으면, 뇌물이 많고 적음을 보아 제수했다. (중략) 나중에 장녹수(張綠水)의 집을 하사(下賜)받아 이사하게 되었다. 어떤 손님이 찾아가자 순정이 이렇게 푸념하였다. ‘무령(武靈, 유자광)은 복이 있도다. 그가 받은 집은 재물이 매우 많아 장독이 30개나 되는데, 내가 받은 집은 비로 쓴 듯 가난하니, 복 있는 사람은 따라갈 수 없도다.’ 그의 비루하고 인색함이 이러했다.”

이러한 기록을 볼 때, 유순정이 평소 얼마나 뇌물을 즐겼는지 짐작할만하다. 그러나 이런 못된 공신들보다 더 지나친 것이 탐욕스런 외척이었다. 명종(明宗, 재위 1545-1567)의 외삼촌 윤원형(尹元衡, ?-1565)은 대궐 같은 집을 10채도 더 가졌다. 생활용품도 대궐 것을 뺨칠 정도였다. 그는 권력을 휘두르며 무려 20년 동안 뇌물에 탐닉했지만 누구도 감히 이것을 문제 삼지 못했다.(이이(李珥), <<석담일기(石潭日記)>>) 어리석은 명종과 그 모후 문정왕후(文定王后, 1501-1565)가 외척인 그에게 권세를 맡겼기 때문이다.

세상의 모든 것을 거머쥔 구중궁궐 사람들도 뇌물이라면 넋이 빠졌다. 특히 광해군(光海君, 재위 1608-1623) 때는 매관매직이 성행했다. 벼슬을 사려면 우선 인사 담당 관리에게 돈을 주고 천거를 얻은 다음, 대궐 안으로 슬그머니 뇌물을 들여보내 왕의 낙점을 얻는 것이 상례였다. 알짜배기 무관직이나 목사(牧使),·부사(府使) 같은 지방의 수령직은 거래가 그런 식으로 이뤄졌다.(신흠((申欽), <<춘성록(春城錄)>>) 돈 주고 산 벼슬자리라 그것이 부패의 온상이었음은 부언할 필요조차 없다.

더러는 뇌물의 마지막 종착역이 임금과 왕후였다. 서포(西浦) 김만중(金萬重, 1637-1692)은 장희빈(張禧嬪, 1659-1701)이 정승 자리를 팔았다며 숙종(肅宗, 재위 1674-1720)의 면전에서 항변했다.

조사석(趙師錫, 1632-1693)이 우의정에 임명되자 항간에는 장희빈 관련설이 널리 퍼져 있었기 때문이었다.(최규서(崔奎瑞), <<간재만록(艮齋漫錄)>>) 왕이 총애하는 희빈에 관한 일이라, 이 발언으로 인해 김만중은 유배객이 되고 말았다.

왕실의 매관매직은 그 뒤로도 이어졌다. 구한말 고종과 명성황후도 매관매직으로 거금을 챙겼다는 비난이 끊이지 않았다.

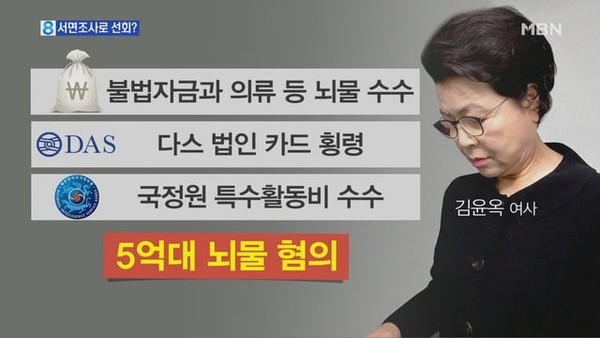

민주국가라면 당연히 매관매직의 낡은 전통에서 벗어나야 한다. 이 나라는 아직도 미몽을 헤매고 있는 것일까. 2010년 11월, 어떤 국회의원은 대통령 부인 김윤옥 여사의 매관매직 혐의를 제기했다.

그는 국회 대정부 질문에서 "김윤옥 여사가 남상태 대우조선해양 사장의 연임 로비와 관련해 1천 달러 짜리 수표 묶음을 받았다"고 주장했던 것이다. 문제의 연임 로비와 관련해서 대통령 부인이 관련되어 있다는 의혹은 이미 여러 차례 제기된 적이 있었다.

이 일로 인하여 한동안 세상이 시끄러웠다. 구중심처의 일을 누군들 제대로 밝힐 수 있었으랴마는 역사적 진실은 언제고 드러날 것이다. 물욕을 당연시 하는 자본주의사회에 살고 있는 우리라서 그런지 몰라도, 그만큼 대단한 사회적 지위와 명예를 얻었으면 욕심도 좀 참을 줄 알아야 한다.

사족: 문재인 정부에서는 영부인이나 친인척 또는 최측근이 뇌물을 받았다는 이야기는 전혀 없는 것 같습니다. 집권층의 청렴도는 매우 높은 듯합니다. 참으로 다행스러운 일입니다.

그런데 지방자치단체는 과연 어떠한지요. 지역 개발을 둘러싸고 잡음이 끊이지 않고, 지방 토호들의 협잡을 비판하는 목소리가 어느 때 못지 않게 큰 것 같습니다. 속담에 "윗물이 맑아야 아랫물도 맑다"라고 하였으나, 그것은 옛말이지요. 윗물이 맑아도 아랫물은 얼마든지 흐릴 수 있습니다.

우리나라가 지방자치 단체법을 시행하며, 풀뿌리 민주주의의 전통을 만들려고 애쓴 지가 제법 오래 되었습니다마는 매우 큰 걸림돌이 두 가지 남아 있다고 생각합니다.

하나는 "토호"라고 손가락질 당하는 부패 세력이 어느 지방에나 존재한다는 점이고요. 또 하나는 지방 자치단체를 이끄는 정치 세력이 시민의 뜻을 받들기보다는 서울에서 일어난 '정치바람'을 이용하는데 급급하다는 사실일 것입니다. 진정한 의미의 풀뿌리 민주주의가 뿌리를 내리려면 무언가 많이 바뀌어야 할 것 같습니다.

끝으로 한 말씀. 대권 가도를 기웃거리는 윤모라는 정치 지망생은 지금까지 드러난 바로 이명박씨와 비슷한 집안 출신인 것 같은데요. 앞으로 그의 행보가 어떠할지 좀 두고 볼 일입니다.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)