백승종의 '역사칼럼'

현실 문제에 매달리는 사람은 사실 큰 일을 할 수 없습니다. 지극히 현실적인 사람은 오늘을 지배하는 세상의 무거운 공기가 두렵지요. 현실을 지배하는 완강한 틀이 있다는 말씀입니다.

이 무서운 존재를 나약한 한 인간 또는 미약한 하나의 집단이 어떻게 정면에서 공격할 수 있겠습니까. 현실적인 사람은 현실의 무게를 짊어지고 끙끙대며 순응하는 수밖에 다른 길이 없어요.

그러나 그 사람이 달라지면 삶의 방식도 바뀝니다. 동학농민은 현실을 괴로워했으나, 그들은 이미 현실의 굴레를 벗어나 있었다고 봐요. 그들에게는 소망이 있었고, 그것을 이땅에서 이루려는 강한 신념이 있었다는 말씀이죠.

‘유무상자’의 새로운 경제공동체랄까요, 그들은 정의로운 공동체를 만들고 싶었어요. 그것을 향한 강한 열망이 있었기 때문에, 동학농민은 현실의 승패에 연연하지 않을 수도 있었던 것입니다.

그들은 이미 경험을 통해서 누구보다 잘 알고 있었어요. 1860년대부터 민란의 파도가 수십 번을 반복해서 휘몰아쳤거든요. 바로 그런 끝에, 1894년에는 우리역사의 흐름을 크게 바꿀만한 쓰나미가 탄생했다는 사실. 그들은 이런 역사를 경험으로 알고 있었지요.

만약에 이번의 흐름으로 자신들의 소망을 다 이루지 못한다 해도, 자신들의 생명을 담아 봇물의 함성을 크게 터뜨려야만 한다, 그래야 머지않은 장래에 ‘개벽’이 현실로 올 수 있다는 점을, 그들은 굳게 믿었던 겁니다.

그 진실을 우리가 이해하지 못하면, 동학에 관한 우리의 논의는 핵심에서 벗어나고 말아요. 그와 거의 똑같은 일이 지금 우리 앞에서 벌어지고 있어요. 한번 정리해볼까요.

오늘날에도 120여 년 전 그때와 마찬가지로 많은 문제가 산처럼 쌓여 있어요. 그런데 차이점도 있지요. 동학농민의 시대와는 달리 오늘날 우리에게는 시민의 협동과 연대가 도리어 부족해요. 우리의 단결을 보장할 조직이 충분하지 못하다는 말씀입니다.

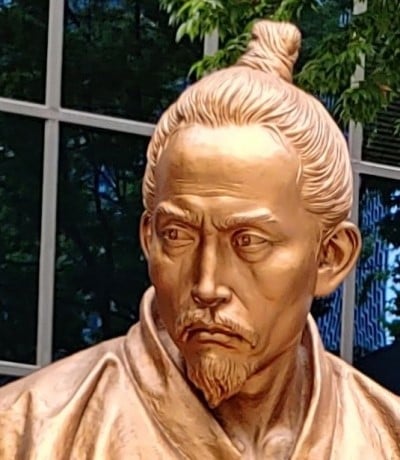

그리고 우리에게는 믿고 따를 ‘봉준이 형’도 없어요. 설사 그와 비슷한 누군가가 있다 해도 그분이 함께 나가자고 말할 때, 아무런 이해타산 없이 우리는 따라나설 수 있을까요? 오늘날 우리에게는 믿고 따를 만한 스승도 형제도 없는 것이 아닌가 하는 걱정이 들어요.

다행히도 최근에 와서 여러 형태의 협동조합을 만들려는 움직임이 일어났어요. 시민사회도 여러 방면에서 활동역량을 키우고 있는 것처럼 보이기도 합니다. 그렇다면 알게 모르게 우리 안에도 동학의 정신을 계승하고자 하는 의지가 살아 움직이는 것이 아닌가요. 저는 그런 생각에 가슴이 부풀기도 합니다.

역사적 흐름은 직선으로 나아갈 때가 외려 드물어요. 강물이 크고 넓고 깊을수록 물이 직선을 그으며 흐르는 법이 없어요. 이 굽이를 돌고 저 굽이를 돌아 첩첩한 산을 넘어서 강물은 유유히 흘러가지요.

인간의 역사란 말하자면, 큰 강물과 같은 것이 아닐까 합니다. 어떤 때는 흐름이 느리기도 하고, 어느 지점에 이르러서는 강물이 사라진 듯도 보여요. 그저 강 밑에 깔려 있는 모래바닥 밑으로 물이 흘러가는 때도 있다는 말씀입니다. 그렇더라도 강물은 결코 멈추지 않고 끊임없이 흘러내리지요. 물이라는 것은 언제 어디서나 흘러가기 마련이니까요.

※참고: 백승종, <<동학에서 미래를 배운다>>(들녘, 2019)

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)