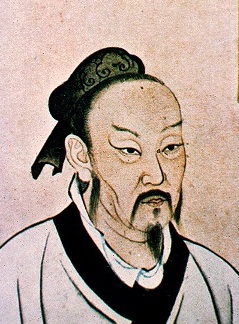

이강록의 '만언각비'

어느날 제자 공손추가 맹자에게 여쭸다. "선생님의 장점은 무엇입니까?" 맹자가 대답했다. "내 장점은 말을 알고 내 호연지기를 잘 기르는 것이다." 공손추가 다시 물었다. "말을 안다는 게 어떤 것입니까?"

"한쪽으로 치우친 말(詖辭)을 들으면 가려진 것을 알고, 방탕한 말(淫辭)에 빠져 있음을 알며, 사특한 말(邪辭)을 듣고는 도리를 벗어났음을 알고, 회피하는 말(遁辭)에서 궁함을 알아보는 것이지. 이런 마음(피사‧ 음사‧ 사사‧ 둔사)이 생겨나면 정치를 해치고, 정치에 펴서 일을 망치는 법이다. 성인께서 다시 나오셔도 반드시 내 말에 동의하실 게다."

맹자의 피음사둔(詖淫邪遁) 가르침이다. 곧 “번지르르한 말 속에서 본질을 간파해야 한다” 는 훈계다. 맹자 공손추 장구에 나온다.

‘지언(知言)’은 ‘피음사둔의 말을 알아채라(知詖淫邪遁之言)’는 경구의 줄임말이다. 즉 현혹되지 말고 상대방의 말뜻을 잘 새겨들으라는 얘기다. 결국 편파적인 말은 그 가려진 바를 알아채야 하고(詖辭 知其所蔽) 제멋대로인 말은 그 함몰된 바를 알아채야 하며(淫辭 知其所陷) 간사한 말은 그 (도리에서) 떠난 바를 알아채야 하고(邪辭 知其所離) 회피하는 말은 그 궁한 처지를 알아채야 한다(遁辭 知其所窮)는 충고다.

세상에서는 누구나 그럴듯하게 보이기 위해 말을 꾸미고 다듬는다. 그것을 얼핏 들으면 다 옳은 말이고, 모두가 충정에서 나온 조언이다. 그 말대로라면 안 될 일이 없고 해결 못할 문제가 없다. 하지만 찬찬히 살펴 들으면 그렇지 않다. 하나만 알고 둘은 모르는 피사가 있고, 제멋에 빠져 중심을 잃은 음사가 있다.

정도를 벗어난 사사가 있고, 궁한 나머지 책임을 모면하려고 둘러대는 둔사가 있다. 맹자는 이같은 피음사둔(詖淫邪遁)의 번드르르한 말을 잘 간파함으로써 본질을 꿰뚫어 보는 안목이 자신의 장점이라고 풀이했다.

앞에서는 예예 하면서 뒤로는 등을 돌린다(面從腹背). 입으로는 꿀같은 데 뱃속에 칼이 들었다(口蜜腹劍). 겉으로는 웃고 있지만 칼을 감췄다(笑裏藏刀). 모두가 협잡이요 사술이다. 속을 떠보려고 눙치는 말, 나꿔채기 위해 덫을 놓은 사탕발림, 겉으로는 위하는 척하면서 뒤통수치는 말, 이쪽저쪽 양다리 걸치는 말, 모두가 피음사둔의 속임수다. 이 허깨비를 진정으로 알고 쫓아가다가는 낭패를 겪는다. 이런 종류의 페이크를 한눈에 간파하는 능력이 곧 혜안이자 통찰력이다.

그러나 늘상 온 국민들이 뒤틈바리 정치꾼들과 몇몇 협잡꾼의 사탕발림에 놀아나 낭패감과 굴욕감에 휩쓸린다. 누구도 헤어나올 수 없을 만큼 뒤숭숭하고 혼곤하게 시달린다.

공자께서는 네 가지를 끊으셨으니 사의(私意)가 없어 자의(恣意)로 결정하는 일이 없으셨고, 틀림없이 그렇다고 단언함이 없으셨고, 고집이 없으셨고, 나라고 하는 아집이 없으셨다 (子絶四 毋意毋必毋固毋我) 고 했다. 논어 ‘자한’편에 나온다. 이 가운데서도 무아(毋我)는 시국이 어수선할 때 더욱 가슴에 와 닿는다. 모든 말이나 행동에 있어 결국 그 원인을 자기 자신에게 돌리는 사람이 있게 마련이다. 그가 반드시 힘써 개인적 폐단을 제거하는 것을 ‘극기’라고 하며 그런 폐단을 금지해서 아예 없애는 것을 ‘무아’라고 하기 때문이다.

오늘 이 시대 그같은 덕목을 제대로 갖춘 정치인들은 과연 몇이나 될까. 국민의 대변자, 주민 대표가 되려는 순간부터 리더의 처세와 치인(治人)에 대해 한 번이라도 성찰해봤는지, 갈고 닦았는지도 의문인 사람들이 개나 걸이나 나서서 설쳐댄다.

군자와 소인의 차이는 무엇인가. (편의상 자신의 덕목을 제대로 갖춘 사람을 군자라고 칭하자. 기본 덕목조차 갖추지 못한 채 그저 현시욕에 사로잡혀 천둥벌거숭이처럼 날뛰는 사람은 당연히 소인.) 단적으로 말하기는 어렵다. 그러나 굳이 꼽아보면 이렇다. ‘군자표변(君子豹變)’, 군자는 표변한다. 즉 표범이 묵은 털을 버리고 산뜻하고 선연한 새털로 갈아입듯 나날이 선(善)으로 변화해 간다. 이에 반해 ‘소인혁면(小人革面)’, 소인은 혁면한다. 곧 마음에도 없이 얼굴색만 바꾸고 상황을 모면한다. 주역(周易) 혁(革)괘에 나온다.

군자는 천하를 다스리는 것을 최후의 목적으로 한다(君子以經綸). 주역 둔(屯)괘 상(象)에 나온다. “구름과 우레로 이루어진 괘가 둔이니, 군자가 이를 본받아 경륜하여야 한다”라고 했다. 여기서 경륜이 유래했다.

그런데 지난날 우리의 현실은 어땠는가 보자. 일국의 최고통치자가 경륜은커녕 염치와 체통조차 못 지켰다. 뿐인가. 세월호가 침몰했다. 소중한 국민의 목숨 수백명이 죽어가는 위급하고도 절체절명인 순간이었다. 헌데 도대체 그깟 중뿔난 머리손질과 얼굴치장 따위가 도대체 뭐 말라비틀어진 거란 말인가. 일초가 화급한 그즈음 미용시술이라니. 말문이 막힌다.

졸경을 치른 희생자 유가족은 물론 국민들은 안중에도 없었다. 그러고도 그 때부터 지금까지 줄곧 일말의 가책감도 뉘우침도 찾아보기 어렵다. 이를 어이할까. 군자를 꿈꾸기는 멀어도 한참 멀었고 한 인간으로서의 양심은 제쳐두고 존재가치마저도 실종됐다. 오호통재라. 뒤틈바리 대통령을 뒀던 국민의 불운이자 불행이었다.

한걸음 더 나아가자. 사민여제(使民如祭)라 하지 않았던가. 오늘날 식으로 말하자면 국민을 대하기를 제사를 받들 듯이 공경하게 해야 한다는 말이다. 진실로 자기 마음을 미루어서 남의 마음에까지 미치는 것이 이 길일진대 이는 곧 공자의 인(仁)을 행하는 방법이 된다. 공자선생님의 가르침 가운데 핵심을 이루는 ‘서(恕)’의 길이다. 고등학교 윤리시간이면 족히 배운다. 이른바 내가 하기 싫은 것을 남에게 하지 말라, 즉 기소불욕 물시어인(己所不欲 勿施於人)이다.

공자는 이 말을 자공에게 했다. 자공이 공자에게 평생토록 지켜 행해야 할 가르침을 한마디로 청하자 용서(恕)라고 답하면서 이를 풀어서 가르쳐줬다. 서(恕)의 원래 의미가 ‘자기 마음을 스스로 살펴서 다른 사람의 마음도 이해한다’는 뜻이다. ‘대학’에는 혈구지도(絜矩之道)라고 나온다.

“윗사람이 내게 해서 싫은 것을 아랫사람에게 하지 말고, 아랫사람이 내게 해서 싫어하는 바로써 윗사람을 섬기지 않는다. 오른편에서 싫어하는 것을 왼편에 건네지 않고, 왼편에서 싫어하는 바를 오른편에 건네지 말아야 한다.”

혈구란 목수가 사용하는 곱자를 말한다. 서울의 곱자나 전주의 곱자나 눈금은 마찬가지다. 그래야 어디 가나 똑같은 칫수 가늠이 가능하다. 이처럼 자신을 재는 기준으로 타인을 재고 타인을 재는 기준으로 자신을 재라는 것이 가르침이다. 이것을 행하기가 그렇게 어려운가. 이 간단한 길을 명색이 대통령이 몰라서 못했겠는가. 문제는 그 자신의 인식과 마음가짐이다. 그래서 오늘까지도 온 나라가 뒤숭숭하고 온 국민이 억장이 무너진다.

대학이 ‘혈구’를 가르쳤다면 ‘중용’은 상경(尙絅)을 밝혔다. ‘혈구지도’ 하면 이내 ‘의금상경(衣錦尙絅)’이란 말이 떠오른다. ‘비단옷을 입고 엷은 홑옷을 덧입는다’는 뜻이다. 비단옷 위에 홑겹의 옷을 덧입다니 어찌된 영문인가. 그것은 바로 비단옷의 화려한 문채가 겉으로 드러나는 것을 가리기 위해서다.

화려함을 드러내야 할 판인데 굳이 왜 가린단 말인가. 그 답을 찾아보자. “그런 까닭에 군자의 도는 은은해도 날로 빛나고, 소인의 도는 선명하나 나날이 시들해진다.” 요컨대 가려줘야 싫증나지 않고, 덮어줄 때 외려 드러나는 법. ‘시경’에도 비슷한 말이 나온다. “비단 저고리 입고는 얇은 덧저고리를 입고, 비단 치마를 입으면 얇은 덧치마를 입는다네”라고 했다.

‘비단옷을 입고는 삼베옷을 걸쳐라’ 설사 지금 비단옷을 입고 있다 해도 으스대거나 뽐내지 말고 삼베옷을 걸쳐 자신이 입고 있는 비단옷을 가리라는 깊은 뜻이다. 원래 ‘시경’에 나오는 구절이지만 옛날 사람들이 즐겨 부르던 노래 가사였다. ‘중용’에서의 풀이는 이렇다. ‘군자의 인생은 은은하게 날마다 빛이 나지만 소인의 인생은 확연히 빛나다가 점점 그 빛이 사라진다.

군자의 인생은 언제나 싫증나지 않고, 단순한 것 같으면서 빛이 나고, 온화하면서 조리가 있다. 멀리 가려면 가까운 곳부터 시작해야 한다는 것을 알고, 바람이 불어오면 어디서 불어오는지 알고, 지금은 보이지 않는 것이 나중에 어떻게 변하여 드러날지 정확히 알고 있다.’

진정한 아름다움은 안으로부터 배어 나온다. 한눈에도 어지러울 만큼의 화려함은 잠시 눈을 끌 수는 있을지 몰라도 오래가지는 못한다.

심각하고 진지하게 애국자 코스튬 플레이를 하고 있는 자들이 정치인과 지망생들이다. 그들의 입에 발린 “국민을 위하여…”운운하는 포장된 자기과시는 외려 국민들의 울혈을 깊게 하고 분통을 더욱 솟구치게 만든다. 마치 더듬이 잘린 곤충처럼 예의 염치에 무감각한 그들에게 어울리는 객관적인 충고 한 마디는 바로 이것이다.

“자신이 무슨 말을 하는지도 모르면서 가장 큰 소리로 떠드는 사람”

마크 트웨인이 스스로를 애국자라 자칭하는 사람들을 향해 혹평한 뼈있는 일침이다.

/이강록 기자