백승종의 '역사칼럼'

박세당(朴世堂·1629~1703)은 17세기의 학계를 뒤흔든 풍운아였다. 그는 ‘학문적 우상’을 모두 부정했고 학문적 금기도 거부했다. 당대 성리학자들이 송나라 주희(朱熹)를 신성시하는 분위기를 정면으로 돌파했다.

성리학자라면 누구나 비판하는 ‘노자’ ‘장자’와 ‘불경’도 진지한 학문적 검토 대상으로 삼아, 이른바 ‘이단’의 학설로부터도 많은 가르침을 얻었다. 그야말로 학문적 자유를 실천한 선구자였다.

아버지로서 박세당은 어떤 사람이었을까. 그는 엄한 아버지가 아니었다. 대다수 성리학자가 목숨보다 예법(禮法), 즉 크고 작은 예절을 중시하는 풍조가 만연하던 시대의 한복판에서 그는 예절보다 자식의 건강을 챙겼다. 자식의 목숨이 성현(聖賢)의 가르침보다 단연 우선이었다.

‘그런 생각쯤이야 누구나 할 수 있지 않았을까.’ 혹자는 이렇게 반문할지도 모른다. 그러나 17세기 후반의 지체 높은 양반들이 박세당처럼 생각하기란 불가능에 가까웠다. 설사 속생각이 그러했더라도 글로 적어 여보란 듯 후세에 전한다는 건 기대조차 할 수 없었다.

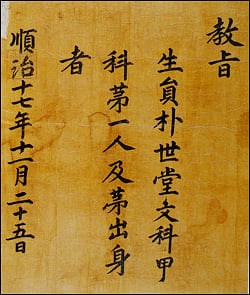

1666년 박세당이 상중(喪中)의 아들들에게 보낸 편지를 보자. 유교, 곧 ‘인의지학(仁義之學)’에 매이지 않는 그의 초연함이 뚜렷이 드러난다. 사랑이 넘치는 자애로운 아버지의 모습이었다.

"태보(泰輔, 둘째 아들)는 두통으로 자주 고생하고, 너(큰아들, 박태유)는 또 목이 쉬는 실음증(失音症)과 숨이 가쁘고 헐떡거리는 데다 기침을 계속하는 천촉증(喘促症)에 시달린다 하니, 내 걱정이 끝도 없다.

실음증이 큰 문제는 아니다. 그러나 천촉증은 상중인 네 건강을 몹시 걱정하게 하는 증세가 틀림없다. 무리하게 책을 읽지 마라. 그리고 네 원기가 부족하니, 아침저녁으로 소리 내어 울고 곡하는 것도 그만두어라. 자식이 부모에게 효도하는 것은 곡하고 우는 데 달려 있지 않다. 너는 이 점을 꼭 명심하기 바란다."

그 무렵 박세당은 아내 의령 남씨를 잃고 슬픔에 젖어 있었다. 아들들은 어머니의 묘소를 지키며 남은 효성을 다하고 있었다. 박세당은 아들들이 지나치게 상심한 나머지 건강을 잃어버린 것을 크게 염려했다.

조선시대엔 상장(喪葬)의 예절을 지나치게 엄격히 고집하다가 목숨을 잃는 경우도 있었다. 인종(재위 1544~1545)만 해도 부왕의 상중에 사망했다. 그런 사실을 모를 리 없었던 박세당은 아들들에게 무슨 변고라도 일어날까봐 걱정이 태산 같았다.

‘예법도 무시하라’ ‘독서도 중지하라’는 아버지의 따뜻한 음성이 특별한 느낌으로 다가온다.

※출처: 백승종, <<조선의 아버지들>>(사우, 2016; 세종 우수교양 도서)

사족: 사랑이 넘치는 아버지 박세당의 편지 글이 아닌가 합니다. 가족이나 친구를 사랑하면서도 제대로 표현하지 못하는 사람이 많지요. 아마 저도 그 가운데 한 사람이 아닐까 합니다만요. 마음의 정을 일일이 다 표현하기는 불가능하겠으나, 되도록 자연스럽게 그리고 자주 드러내는 것이 좋겠습니다. 박세당은 17세기의 아버지인데도, "사랑의 아버지"로서 자제들과 한없이 가까웠습니다.

불행히도, 그는 가장 아끼고 사랑한 둘째 아들 박태보의 때이른 죽음을 지켜보아야 했습니다. 박태보는 소론의 소장파를 대표하는 인물로, 상소문 한장과 목숨을 바꾸고 말았답니다. 아버지 박세당의 슬픔은 이루 형언하기 어려웠습니다. 지극한 아버지의 사랑도 억센 세파(世波)를 이겨내기에는 역부족이었든가 봅니다.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)