백승종의 '역사칼럼'

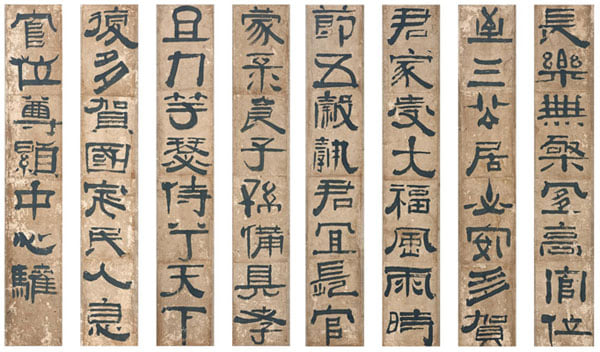

추사 김정희는 고금의 서체에 정통하였다. 귤산 이유원이 쓴 예서체를 한번 훑어보고는 이렇게 말하였다.

“한나라 때 공왕이 세운 영광전의 기왓장에 새겨진 글씨체와 같구나.”

나중에 이유원이 그 글씨를 구해서 대조해보았더니, 과연 자신의 글씨체와 같더란다. (이유원, <임하필기>, 제30권)

틈만 있으면 김정희는 우리의 옛 글씨도 빠짐없이 조사했다. 북한산 비봉에 한 비석이 있었는데 누구도 내력을 몰랐다. 조선 초에 무학대사가 세웠다는 전설은 있었으나 근거가 없었다.

순조 16년(1816) 가을, 김정희는 벗 김경연과 함께 북한산에 올랐다. 비석에는 이끼가 두껍게 끼어 도무지 글자를 읽을 수 없었다. 두 선비는 고생고생하며 비석을 탁본했다. 비문을 정밀하게 검토한 끝에, 그들은 이것이 진흥왕 순수비라는 사실을 알아냈다. 비석이 북한산에 선지 1천 2백 년 뒤였다. 그 이듬해 김정희는 선비 조인영과 또다시 현장을 답사했다. 마침내 비문 가운데 70자가 확인되었다. (김정희, <완당전집> 제1권)

이 비석의 실체를 알기 위해서 김정희는 다방면으로 연구하였다. 우선 <삼국사기>에서 진흥왕이 북한산에 올라 영토를 획정하였다는 점을 확인했다(진흥왕 16년).

또, 북한산비에서 “남천군주(南川軍主)”라는 용어를 발견해, 비석의 건립연대를 비교적 정확히 추정하였다. 그뿐만 아니라, 북한산비에 등장하는 “급간(及干) 미지(未智)”가 함경도에서 자신이 발견한 황초령비에도 나오는 사실에 주목해, 두 비석의 건립 시기가 같다는 결론에 도달했다. 이 얼마나 합리적인 연구방법인가.

그는 평생을 한결같이 서화를 공부한 결과 그 방면에서 가장 훌륭한 감식안을 얻었다. 김정희와 쌍벽을 이룬 이가 있다면 자하 신위라는 문사였다. 두 사람은 승정원에서 함께 벼슬하였는데, 그들은 김정희가 권하는 차를 마시며 중국에서 가져온 최신 서적도 논평하고, 국내에 들어온 중국의 진귀한 서화도 감상하였다. (이유원, <임하필기>, 제33권) 그들은 조선이란 울타리를 넘어 동아시아를 대표하는 문인으로 성장하였다.

우리가 미처 몰랐던 사실도 있다. 시평(‘詩道’)에 있어 김정희는 타의 추종을 불허하였다. 그의 벗 신위는 역대 최고의 10대 시인을 뽑을 때도 김정희의 조언을 따랐단다.

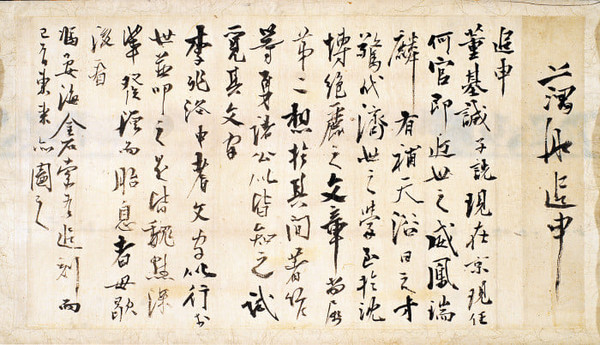

더욱더 놀라운 사실은, 천재 문인 김정희가 가장 탁월하였던 분야는 편지글 쓰기였다는 점이다. 18세기 조선에서는 윤순의 편지글을 으뜸으로 쳤으나, 19세기에는 김정희의 솜씨가 제일이었다.

이유원은 당시의 세평을 이렇게 전하였다.

“한줄 한줄이 모두 금덩어리 같아, 보면 볼수록 더욱 빛났다. 그리하여 사람들은 김정희의 탁월한 글씨와 그림도 그가 쓴 편지(척독)의 수월성을 따르지 못한다고 말한다.”(<임하필기>, 제33권)

김정희라는 천재는 따뜻한 인간이기도 했다. 한번은 실학자 이덕무의 아들 이광규가 그를 찾아왔다. 그러자 김정희는 <속함해(續函海)>라는 책자를 꺼내더니, 이는 중국에서 발간한 책자인데 그대 선친이신 이덕무 선생의 <청비록>이 실려 있다고 했다.

“중국 사람이 조선 선비의 글을 간행한 일은 거의 없는 일이라, 그대에게 주려고 한다.”

어렵게 장만한 책자였으나, 저자의 아들을 만나자 선뜻 선물로 안겨줄 만큼 김정희는 다정하였다. 재주보다 몇 배 귀한 것이 그의 서글서글한 인품이었다.

사족:

우리가 세상에 태어나서 길게 살아야 100년이다. 30년을 공부해도 작은 일 한 가지에 정통하기가 어렵고, 재물을 모아도 두어 칸 집 한 채를 마련하기도 쉽지 않다.

내가 하루하루를 지내는 모양은 하루살이나 별 다를 것이 없다. 자그만 일에 웃고 찡그리고 속을 태우며 근심할 적이 많아서, 넉넉한 마음으로 다정하게 이웃을 상대한 적이 과연 몇 날이나 있었는지 모르겠다.

그런데 추사 김정희란 위인은 도대체 어떤 사람인가. 그는 글씨도, 그림도, 글도 잘 쓰고 잘 그리고 잘 지었다. 시도, 산문도, 편지도 천하에 일품이었고, 우리나라는 물론이고 중국의 골동품도 그만큼 밝히 아는 이가 없었다. 유가도 불가도 도가도 자유롭게 넘나들었던 데다가, 도량이 넉넉하여 많은 사람을 가슴으로 따뜻하게 품었다.

그는 저 태산처럼 우뚝하였구나 하는 생각에, 나도 모르게 옷깃을 여미는 아침이다.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)