백승종의 '역사칼럼'

홍길동(洪吉童 또는 吉同, ?-1500)은 역사적 실존 인물이다. 『조선왕조실록』에 기록된 대로라면 그는 연산군 때 충청도를 무대로 날뛴 도적의 우두머리였다. 1500년(연산군 6) 12월 29일자 기사를 보면, 그 당시 충청도 일대에는 홍길동에게 협력한 사람들이 많았다. 특히 다수의 권농(勸農)과 이정(里正)들이 그러했다.

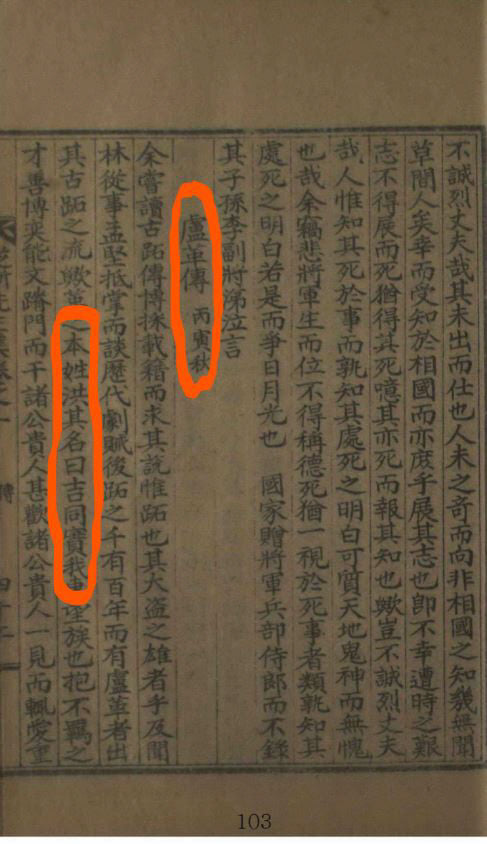

의금부(義禁府)에서 사건을 직접 조사한 영의정 한치형(韓致亨, 1434-1502)은 연산군에게 그 사정을 보고했다. “강도 홍길동(洪吉同)은 옥정자(玉頂子)와 홍대(紅帶) 차림으로 첨지(僉知)라 자칭했습니다. 그는 대낮에도 무리를 거느리고 무기를 소지한 채 관청에 드나들며 멋대로 행동을 했습니다. 각 고을의 권농(勸農)이나 이정(里正)들은 물론, 유향소(留鄕所)의 품관(品官)들이 어찌 그 사정을 몰랐겠습니까? 하지만 누구도 체포하여 고발하지 아니했습니다.”

홍길동은 부하들을 거느리고 멋대로 각 고을의 재물을 탈취했지만, 조정은 속수무책이었다. 그만큼 홍길동의 세력이 막강했고, 그 때문에 조정 대신들은 깊은 고뇌에 빠졌다.

그러나 누가 밀고라도 했는지 또는 조정의 어떤 계략에 넘어갔는지, “강도 홍길동”은 1500년(연산5) 10월 중순 관헌에 체포됐다. 당연한 일이지만 조정의 철저한 국문(鞠問)이 한동안 계속됐다. 그 뒤 그는 어떻게 됐을까? 역사에 따로 기록된 바는 없으나 사형을 당한 것이 틀림없다고 본다. 당시 홍길동 사건을 바라보는 조정의 태도가 매우 엄했기 때문이다.

사건의 취조 과정에서 당상관의 높은 벼슬에 있던 무신(武臣) 엄귀손(嚴貴孫, ?-1500)의 연루설이 불거져 한바탕 소동이 벌어지기도 했다. 홍길동은 취조 과정에서 엄귀손을 “와주(窩主)” 즉, 자신의 뒤를 봐준 우두머리라고 진술했다. 과연 엄귀손에게는 의심스런 점이 적지 않았다. 그러자 영의정 한치형(韓致亨)을 비롯해 좌의정 성준(成俊, 1436-1504)과 우의정 이극균(李克均, 1437-1504) 등 삼정승은 연산군에게 엄귀손의 처벌을 건의했다.

오랜 관직 생활에서 엄귀손은 크고 작은 실수를 자주 저질렀다. 특히 문제가 된 것은 재물과 여색에 관한 그의 탐욕이었다. 그는 본래 가난한 무사였지만 1500년 당시 그의 재산은 놀랍게 불어나 있었다.

서울과 지방에 집을 마련한 데다 3∼4천 석이나 되는 곡식을 소유할 정도가 됐다. 이 사실을 알게 된 조정 대신들은 엄귀손이 강도 홍길동과 내통한 것이 아닌가를 더욱 의심했다. 연산군 역시 엄귀손을 철저히 조사하라는 명령을 내렸다. 그해 12월, 엄귀손은 옥중에서 사망했다. 자신의 혐의 사실을 제대로 해명하지 못했기 때문에, 평생 애써 모은 그의 전 재산은 몰수되고 말았다.(『연산군일기』, 연산군 6년(1500) 11-12월 기사를 참조)

홍길동을 처형한 뒤 충청도 일대에도 후폭풍이 거셌다. 영의정 한치형은 홍길동과 내통한 이정과 권농 등의 토착세력을 처벌하는 것이 마땅하다는 점을 강조했다. 연산군 역시 그에 동의해, 많은 충청도 사람들이 함경도와 평안도 등의 변방으로 강제로 이주시켰다. 특히 평안도 일대에는 20세기까지도 충청도를 본관으로 하는 사람들이 많았다. 민족 시인으로 손꼽힌 김소월(金素月, 1902-1934)은 공주 김씨였고, 정주지방의 유지들 가운데는 홍주(현 홍성) 김씨도 상당히 많았다.

홍길동 사건이 마무리된 지 10여 년, 충청도 일대는 그때까지도 후유증에 시달렸다. 1513년(중종 8) 8월 29일 호조(戶曹)는 임금에게 보고하기를, 홍길동이 도둑질한 뒤로 충청도는 많은 사람이 유망(流亡)하여 양전(量田)을 시행하지 못했고, 결과적으로 세(稅)를 거두기가 어렵다고 하였다(『중종실록』).

홍길동 일파라 하여 강제로 이주를 당한 사람들이 속출하는 가운데, 이를 염려한 사람들이 이미 여러 해째 고향을 등진 채 사태를 관망하였다. 그런 형편이라서 홍길동이란 이름은 한동안 금기와 혐오의 대상이었다. 그렇다고 그 이름이 쉬 잊힌 것은 아니었다.

성호(星湖) 이익(李瀷, 1681-1763)은 『성호사설』에서, “옛날부터 서도(西道)에는 큰 도둑이 많았다. 그중에 홍길동(洪吉童)이란 자가 있었는데, 세대가 멀어서 어떻게 됐는지는 알 수 없으나 지금까지 장사꾼들의 맹세하는 구호(口號)에까지 들어 있다”라고 했다. 이익이 홍길동을 “서도” 즉, 황해도와 평안도를 주름잡은 도적이라 한 것은 잘못이지만, 18세기까지도 홍길동의 유명세는 대단했음이 틀림없다.

후세 사람들은 도적 홍길동을 민중의 영웅으로 되살려냈다. 옛 소설 『홍길동전』이 대표적이다. 통설에 따르면 그 저자는 허균(許筠, 1569-1618)이라고 하는데, 나는 동의하지 않는다. 그 자신 명문 양반으로서 조정 대신까지 지낸 허균이 강도를 영웅적 인물로 추켜올리는 문학작품을 쓴다는 것은 이치로 보나 시대 상황으로 보나 도무지 맞지 않는다.

이것은 물론 나의 생각이지만, 소설 『홍길동전』은 일종의 집단창작이었고, 그것이 한국 사회에 등장한 것도 성호 이익이 세상을 뜬 다음, 곧 18세기 말 이후였다. 알다시피 『홍길동전』은 왕조의 압제에서 민중을 구하는 의로운 영웅으로 그를 재창조했다. 그리하여 의적 활빈당(活貧黨)을 이끌고 동에 번쩍 서에 번쩍 나타나 탐관오리를 엄벌하는 홍길동, 민중은 그를 정의의 사도로 믿게 됐다.

19세기 말 각 지방에서 들고 일어난 도적들조차 활빈당이라 자처했을 정도로 홍길동의 인기가 높았다.

『홍길동전』을 연구한 국문학자 설성경 교수는 소설의 주인공 홍길동이 전라도 장성 출신의 실존인물의 생애를 토대로 한 것이라고 주장한다. 그 지방에 세거한 홍씨들의 족보에서 ‘홍길동’을 발견했기 때문에 틀림없을 것이라고 한다. 이에 고무된 장성군은 매년 “장성홍길동축제”를 개최해 민중의 영웅 홍길동을 문화상품으로 판매한다.

그러나 풀리지 않는 의문점이 있다. 본래 ‘길동’이라는 이름은 비교적 널리 사용됐다. 홍씨 족보에서 그런 이름이 발견됐다 해서, 그가 역사상의 ‘강도 홍길동’이라고 단정할 수는 없다. 더구나 도적으로 처형된 인물을 족보에 버젓이 실을 수도 없는 일이다.

또한 『실록』에 따르면, 홍길동의 활동무대는 충청도였다. 설 교수의 주장대로라면 홍길동은 전라도 장성 출신인데 그가 과연 무슨 인연으로 충청도에서 활약하게 됐는지도 납득하기 어렵다. 이러한 의문점들을 “장성홍길동축제” 담당자들은 과연 어떻게 생각하는지 궁금하다.

2008년 현대판 홍길동이 등장했다. 이른바 인터넷 논객 “미네르바 사건”이었다. 많은 시민은 그를 홍길동에 비겼다. “기는 (강)만수 위에 뛰는 백수 (미네르바)”라는 말이 나돌았다. 미네르바 박대성 씨의 경제 분석력은 탁월했다.

2008년 7월, 그는 ‘미네르바’라는 필명으로 인터넷 『다음』의 ‘아고라 경제토론방’에 경제 관련 글을 게시하기 시작했다. 미국의 서브 프라임 모기지 사태가 곧 대한민국 경제에 큰 영향을 미칠 것이라 진단했고, 미국 월가의 중심세력 가운데 하나인 ‘리먼 브라더스’의 몰락을 정확히 예측했다. 미네르바는 환율변동과 주가지수의 급락을 점치는 100여 편의 글을 발표했는데 상당 부분이 실제 상황과 일치했다.

그리하여 『추적60분』 등 주요 방송 매체에서도 그의 활동에 관심을 기울이게 됐고, 그의 한마디는 국민적 관심사가 됐다. 아연실색한 당시 집권층(이명박 정부)은 2008년 12월 29일 허위사실유포 죄를 적용해 미네르바의 체포를 명령했다. 박대성 씨 사건은 법정으로 가게 됐지만, 우여곡절 끝에 2011년 1월 4일, 무죄가 확정됐다.

많은 시민은 그 당시 대한민국 정부가 ‘강부자’ 즉, 강남부자들만 감싸고도는 무능하고 못된 정권이라고 생각했다. 그래서 미네르바를 일종의 활빈당 의적처럼 여기며 응원했다. 수사압박 때문에 절필을 선언하기도 했으나 그 활동은 한동안 이어졌다. 공권력에 의해 체포되기 전까지만 해도 그 정체가 완전히 베일에 가려있었기 때문에 신비감이 더했다. 그의 활약상을 지켜보며 시민들은 의적 홍길동의 신출귀몰한 재주를 떠올렸던 모양이다.

미네르바 현상은 일종의 홍길동 증후군이었다. 따지고 보면, 오랜 세월 한국 민중이 때로 그리워하였던 홍길동은 역사적으로 실존한 한 바로 그 사람 그대로가 아니었다. 그의 이름은 출구가 막힌 현실의 우울함을 이겨내고 싶은 우리의 바람, 그 자체였다. 그런 점에서 미네르바는 홍길동의 또 다른 이름이었다.

우리에게 끝내 소중한 것은 희망이요, 대안이다. 조선을 건국한 정도전이 그리던 ‘경자유전(耕者有田)’의 민본사회(民本社會) 역시 그러했다. 얼핏 현실에서는 패배한 것처럼 보일지라도 그 이상이 남아 있는 한 희망은 살아 있다.

그런데 그 홍길동 증후군과 관련하여 달리 생각해볼 점도 없지만은 않다. 과연 홍길동 같은 영웅이 불쑥 나타나기만 하면 우리의 삶은 확 바뀔 수 있을까. 그러한 영웅의 출현을 기다리는 대중의 심리는 얼마든지 이해되지만, 그런 심리도 이제 청산할 때가 됐다. 성숙한 시민사회의 영웅은 어떤 특정한 개인이 될 수 없지 않은가.

삶의 ‘희망’을 누군가에게 몽땅 거는 태도는 미래지향적인 태도가 될 수 없다. 한 사람의 영웅이 출현하여 우리 사회의 염원을 당장에 해결할 수가 없다. 우리의 영웅은 끈질기게 우애와 협동을 실천하는 우리 자신이다.

※출처: 백승종, <역설. 백승종의 역사 에세이>(산처럼, 2013)

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)