백승종의 '역사 칼럼'

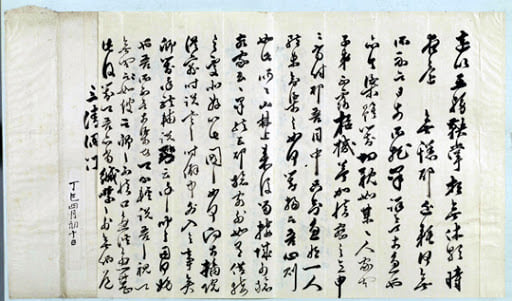

몇 해 전 정조가 판서와 우의정, 영의정 등을 지낸 대신 심환지(沈煥之, 1730-1802)에게 보낸 어찰(御札)이 무더기로 공개됐다. 왕이 한 사람의 조정 대신에게, 그것도 역사가들이 그 왕의 반대파로 믿어온 노론 벽파의 우두머리에게 297통이나 되는 편지를 보냈다니 충격적이다.

더욱이 편지 속의 정조는 다분히 다혈질인 데다가 매우 정략적이다. 입에 담기 곤란한 욕설도 편지 가운데 섞여 있다. 이를 테면 이런 식이다.

“간밤에 잘 있었는가. 나는 요사이 놈들이 한 짓에 화가 나서 밤에 이 편지를 쓰느라 거의 5경이 지났다. 나의 성품도 별나다고 하겠다. 웃기는 일이다. 이 편지 보고 나서 남들 눈에 띄지 않게 없애는 것이 좋겠다. 이만 줄인다.”(1799년 11월 24일 아침 정조가 심환지에게 보낸 비밀어찰)

비밀 편지가 공개되면서 ‘성군’ 정조의 이미지는 도전에 직면했다. 그동안 정조라면 성인군자처럼 무조건 떠받들던 일종의 신격화 놀음도 막을 내리게 됐다. “호로자식”이니, “주둥아리를 놀린다”는 비속한 표현도 문제지만, 도무지 왕의 비밀 편지들은 온갖 정치적 술책으로 가득하다. 굳이 공자와 맹자까지 갈 것도 없이 보통의 점잖은 신사숙녀라도 이런 식의 편지를 함부로 주고받을 수는 없을 것이다.

하지만 바로 정조의 언행이 있는 그대로 백일하에 드러난 것이 차라리 다행일지도 모른다. 이 편지들과 함께 인간 정조는 우리 곁으로 가까이 다가왔다. 그러나 엄밀히 말해, 정조의 성격이 격했다는 사실은 꽁꽁 숨겨진 비밀만은 아니었다. 『정조실록』을 꼼꼼히 읽어보면 누구라도 곧 알아차릴 수 있는 것이었다. 나는 그동안 『정감록』 사건을 처리하는 정조의 태도에서 조급함과 변덕스러움을 자주 발견했다. 그는 왕자의 너그러움을 잃지 않으려 무지 애썼지만 속마음을 완전히 숨길 수는 없었던 것이다.

앞에서 인용한 편지에도 명백히 나타나 있지만 정조의 일상은 외로움과 괴로움으로 점철됐다. 오죽 화가 났으면 밤 5경 곧 새벽 3-5시가 넘도록 분을 삭이지 못하고 편지를 끼적였을까. 정조는 밤늦도록 구중궁궐에 홀로 앉아 통치전술을 짜느라 번민했다. 왕이 비단 심환지에게만 비밀편지를 쓴 것도 아니었다. 그는 채제공을 비롯한 여러 정파의 대신들과도 비밀스런 편지를 주고받았다.

심환지에게 보낸 비밀편지에 드러난 벽파대신들만 손꼽아 보아도, 김희순(金羲淳, 1757-1821), 어용겸(魚用謙, 1742-?), 서용보(徐龍輔, 1757-1824) 등이 또 있었다. 서용보는 남인 정약용과는 서로 견원지간으로, 정약용이 오랫동안 유배에서 풀려나지 못한 것은 그 때문이었다. 참고로, 서용보의 증손은 개화파 관리로 갑신정변 때 활약한 서광범(徐光範, 1859-1897)이었다. 여러 대신들과 비밀편지를 주고받느라, 정조는 매우 피곤했을 것이다.

정조가 비밀스런 명령이나 협상을 좋아했다는 단서는 실록에도 적지 않게 보인다. 예컨대 공식 석상에서는 『정감록』 따위 예언서를 어찌 믿을 수 있느냐고 큰소리를 치면서도, 남몰래 선전관을 지리산으로 파견해 이인(異人)들의 집단거주지가 실제로 있는지를 조사하게 하는 식이었다. 그동안 학계는 정조의 이러한 점을 소홀히 다뤘다. 정조라면 늘 정정당당한 철인왕으로 믿는 일종의 ‘정조 중독증세’가 심했다.

정조의 비밀편지가 공개된 것을 계기로, 그의 통치술에 대한 연구는 새로운 전기를 맞게 됐다. 이것은 물론 내 생각이지만, 권력자의 잦은 비밀편지는 정치생명을 해칠 수 있다고 본다. 비밀편지가 그의 일상적인 도구가 되고 만다면, 공권력이 공명정대하게 집행되기 어렵다. 공식 석상은 한낱 꼭두각시들의 공연장이 되고 말며, 지배 권력은 권력자와 그의 부하들 간의 사적 흥정거리로 전락해 버리고 말 것이다. 내가 보기에 정조는 아마도 비밀편지를 지나치게 남용한 것 같다.

“윤함(尹涵, 1744-?)이란 자가 또 상소를 올리려고 한다는데, 어찌 이렇게 함부로 올리는 일이 있다는 말인가. 소견이 좁은 자이다. 만류할 수 있다면 하지 못하게 하라.”(1799년 2월 3일자 심환지에게 보낸 정조의 비밀 어찰)

정조는 누군가로부터 진사 윤함이 당쟁에 관해 상소를 올리려 한다는 첩보를 입수하고는, 이를 사전에 봉쇄하라는 비밀지시를 내렸다.

때로 정조는 상소의 내용을 미리 주문하기도 했다. 심지어는 상소할 시기와 내용을 문자 그대로 지시하기도 하고, 조정의 대신회의에서 어떤 발언을 하고, 또 어떤 식으로 반응하라는 것까지도 세부적으로 주문했다. 한마디로, 정조는 비밀 어찰을 통해 막후정치를 즐겼다.

이것은 성리학에서 강조하는 군자(君子)의 통치방식과는 거리가 한참 멀었다. 보기에 따라서는 음험한 왕이었다. 이런 왕이 죽자, 조선의 정계에는 후폭풍이 거세게 일었다. 이른바 정조의 탕평정치, 그 끝은 문제 많은 세도정치의 시작이었다. 정조의 비밀정치로 단련된 조정 신하들은 순조와 같은 ‘애송이’ 왕을 조금도 두려워하지 않았다.

게다가 정조 시대의 막후정치를 통해 언관(言官)의 기능이 약화되어 있었다. 측근정치와 비밀스런 정치적 뒷거래가 이미 일상화됐기 때문에 순조 때의 정치는 공론의 장으로 쉬 복귀하지 못했다. 이런 판국에 억센 외척가문이 등장하자 권력은 자연히 그들의 손바닥을 벗어나지 못했다.

권력은 국가의 공기(公器)다. 정당하게 집행되지 않으면 대다수 구성원들에게는 도리어 폭력일 뿐이다. 개인적인 차원에서 보면 정조처럼 학식이 훌륭한 왕이 없었는데도, 그는 비밀편지에 의존함으로써 권력 사유화의 길을 터놓고야 말았다. 효율만을 추구했던 그에 비하면, 조정의 끝장토론을 중시한 세종이야말로 훨씬 안목이 있는 탁월한 군왕이었다.

※출처: 백승종, <<역설. 백승종의 한국사 에세이>>(산처럼, 2013)

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)