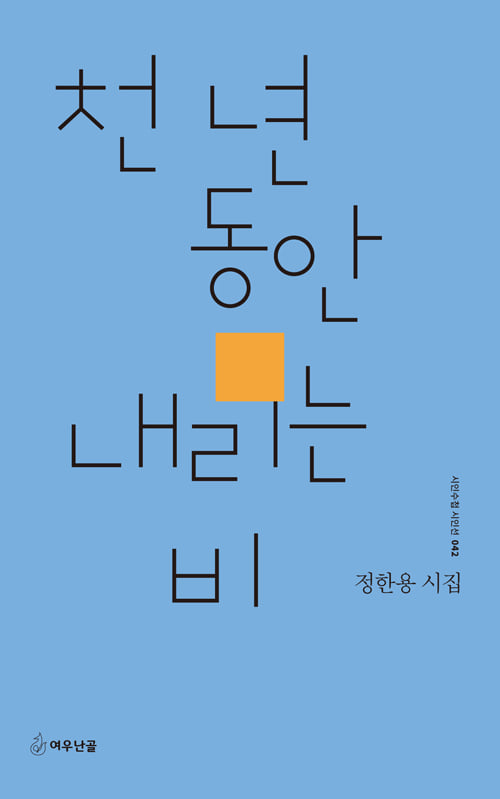

[시평] 정한용 시인의 '천년 동안 내리는 비'(여우난골, 2021)

1.

어떤 시를 읽어도 좋겠습니다마는, 저는 <침묵의 방>이 아주 마음에 들어요. 그 시는 이렇습니다.

2.

“연극배우 김모 씨가 고시원 쪽방에서 숨진 채 발견되었다.

곁에는 소주 몇 병과 휴대전화만 놓여 있었다.”

술과 핸드폰뿐이라고?

경찰이 놓친 게 있다. 방안에는 그것만 있었던 게 아니다.

김씨가 아침마다 뱉아 놓은 욕설 한 묶음, 저녁에 부려 놓은 탄식 두 마디,

그리고 오래 쌓인 침묵.

엄니, 워디 계셔요, 지난밤 꿈에 나와, 슬쩍 손이라도 잡아보려는디, 저 모기시끼 땜시 깼당게요, 시방 나랑 뭐 하자는 거요, 올 티면 와서 따신 밥이라도 한 그릇 같이 자시던지, 내사 가난혀도, 단골 국밥집에 가면 한 달은 외상 그어도 되어요, 엄니, 벌써 아부지 가신 데로 따라가셨다요, 그러믄 안 되지라, 여그가 아무리 지옥이라도, 산 목심이 죽은 목심보단 낫것지요, 인자 엄니 얼굴도 감감헌디, 어제는 요 아래 형찬이랑 어울려 한잔 꺾다가, 고향이 워디냐고 묻길래, 한 대 갈겨주고 말았소, 내게 고향이 어디 있간디요, 에미 없는 자식이라고 손가락질 당하다 고향 떠난 지가 삼십 년, 중국집 시다부터 대리운전까지 틈틈이 안 해본 일이 없는디, 입에 풀칠허기도 어렵고, 예술은 무신 얼어죽을, 내사 이 판에 아즉까지 붙어 있는 건, 예술도 술은 술잉께, 내가 좋아하는 쇠주잉께, 쇠주가 이 드러운 세상보다 더 맑응께.

침묵을 살며시 들춰보면

바퀴벌레 같은 고통과 곰팡이 슨 좌절이 있다.

삭은 눈물방울 틈새에 단역 배우의 긴 독백이

납작이 눌려 있다.

3.

정한용의 시를 제가 좋아하는 이유는 세 가지입니다. 첫째, 위트가 있지요, 유머가 있어요. 시인은 말장난도 잘합니다. 아주 심각한 내용을 시에 담아 놓고 있어도, 그의 말을 따라가다 보면 웃지 않을 수가 없거든요. 시인의 말에는 재미가 있다는 말씀이지요. 예술도 술은 술이라서 차마 버릴 수가 없다지요, 그 술이라는 것이 더러운 세상에 비하면 얼마나 맑으냐고 능청스럽게 하는 말씀이 멋집니다.

둘째, 삶의 누추한 현장을 사랑의 눈으로 바라보지요. 설사 세상이 지옥이라 해도 이승이 저승보다는 나은 것이 아니냐는 것입니다. 절망적인 상황을 빤히 들여다보면서도 좌절하지 않아요. 교조적인 무슨 이론을 들고나오지도 않고, 전지전능한 교주님처럼 방향을 지시하는 법이 없으면서도요.

정한용 시인은 옷이 땀에 젖은 노동자의 음성으로 말해요. 사람대접을 못 받는 우리 시대의 평범한 시민들의 음성으로 나직이 이야기해요. 그러나 어떤 어려움에도 꺾이지 않아요. 한 사람의 역사가로서 저는 정 시인이 21세기의 풍경을 제대로 그린 화가라고 생각하는 편이지요. 그의 시는 앞으로도 오래오래 읽힐 거라고 믿어요.

끝으로, 시를 읽노라면 독자의 상상력이 풍선처럼 부풀어 오른다는 점이지요. 시 바깥의 풍경이 떠오르기도 하고요, 연상되는 것이 많아져요. 정 시인의 언어는, 제 식으로 말하면 빵을 부풀리는 ‘이스트’, 즉 생각의 반죽을 돕는 효소가 아닌가 해요.

“연극배우 김모 씨” 이야기는 두 줄이지만요. 그 사연을 읽은 때 저는 가수 정태춘이 떠올랐어요. 부모가 일 나간 사이 지하 단칸방에서 화재 사건으로 죽은 오누이가 떠오른다는 말이죠. “엄니”를 향한 독백을 들을 때는요, 장사익이 생각나요. 동백꽃 사연이 가슴 속에서 왔다 갔다 한다는 이야기입니다.

이 한 편의 시를 쓰면서도 정 시인의 글 구성은 장편 희곡을 연상시킵니다. 그가 사용하는 문장부호는 모두 깊은 뜻이 있고요. 한 줄 한 줄이 치밀하게 계산된 것인데요, 그런 점을 느끼지 못하고 자연스럽게 읽을 수 있게 잘 짜여 있어요. 그래서 아마 독자의 연상과 상상력에 날개가 생기는 것 같아요.

4.

아주 젊은 시절에 우연히 청년 정한용을 아주 조금 알았어요. 그가 시인인 줄은 잘 몰랐던 것 같은데요, 귀가 크고 말수가 적고 고요한 사람이었지요. 누구라도 첫눈에 그가 선한 사람이라고 느꼈을 것입니다. 재미난 유머가 있는 줄은 미처 몰랐지요. 세상의 아픔에 이토록 민감한 줄도 짐작하기 어려웠어요. 그런데 이제 보면 그는 항상 그의 자리에 있었던 거예요. 언제까지나 아름다운 청년 시인인 거지요.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)