백승종의 '역사칼럼'

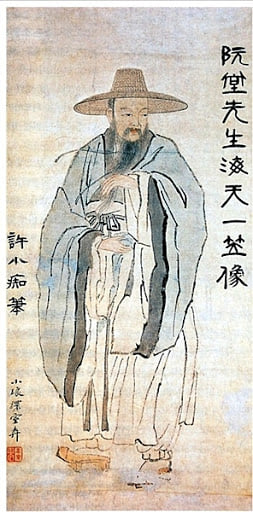

19세기를 대표하는 학자요 천재 예술가 김정희에 관한 이야기이다. 그에게는 “우아(右兒)”라 불리는 아들이 있었다. 서자였다. 김상우(金商右, 1817-1884)는 김정희가 서른두 살 때 기생첩 초생이 낳은 아들이었다.

전설에 의하면, 초생은 김정희의 경저(京邸, 서울집) ‘월성궁(月城宮)’에 남장으로 몰래 들어와 첩이 되었다 한다. 그녀에 대한 김정희의 사랑이 그렇게 깊었다. 서자 상우에 대한 아버지 김정희의 마음에도 늘 애틋함이 있었다.

서자라는 신분에 가로막혀 김상우는 현달하지 못했다. 그럼에도 예산의 김정희 고택에는 아들 김상우의 자취가 역력하다. “石年(석년)”이라 쓰인 돌기둥이다. 해시계를 올려놓았던 그 돌기둥 아래쪽에 김상우라는 이름 석 자가 깊이 새겨져있다. 부자의 깊은 사랑은 시간을 초월해 지금도 우리 앞에 서 있는 것이다.

양반 아버지는 서자 아들에게 비법을 전수하고자 했다. 자신이 평생을 바쳐 터득한 난초 치기와 서법의 요체를 알려주었다. 그것이 한낱 기예였다는 오해는 금물이다. 아버지는 “문자향(文字香)”과 “서권기(書卷氣)”를 아들에게 주문하였다. 현대인의 눈으로 보면 그들 삶은 예술에 바쳐졌다. 하지만 그들 부자의 예술은 학문적 단련을 토대로 하였다. 오늘날의 예술과는 입각점이 달랐다.

난초 치는 법

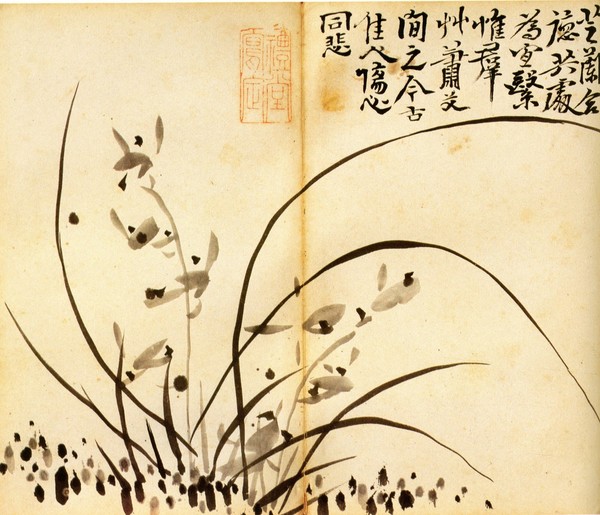

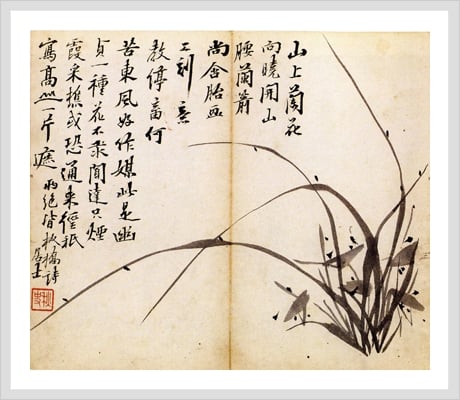

김정희는 제주도에 유배되어 있던 시절(1840-1848), 아들 상우에게 난초그림의 근본을 가르쳤다. 서신을 통해서였다. <<완당전집>> 제2권에 보이는 <우아에게 주다(與佑兒)>가 그것인데, 아버지는 그 서두를 이렇게 뽑았다.

“난(蘭)을 치는 법은 예서(隸書)를 쓰는 법과 가까우니라. 반드시 문자(文字)의 향기와 서권(書卷)의 정취가 있은 다음에야 제대로 되는 것이다.” 독서와 학문이 부족하면 그림에든 글씨에든 선비의 기상을 담을 수 없다는 말이다.

“난을 치는 법은 그림 그리는 식으로 하면 절대 안 된다. 그림 그리듯이 난을 치려거든 아예 손도 대지 말라.” 난초는 정물화가 아니라는 뜻이다. “조희룡(趙熙龍) 등은 나에게 난치는 법을 배웠다고 하지만, 끝내 그림 그리는 방식에 머물렀다. 그의 가슴속에 문자의 향기가 없어서 그렇게 되고 말았다.” 난을 친다는 행위는 학식 없는 화가의 일이 아니요, 선비의 인품과 절개를 종이 위에 옮기는 일이라고 언명한 것이다. 김정희는 아들 상우에게 보낸 또 다른 편지에서도, “난은 화도(畫道)에 있어 특별히 한 격을 갖춘 것. 가슴속에 서권기(書卷氣)를 지녀야만 붓을 댈 수 있다.”고 강조하였다.

19세기 조선에서는 난초의 화법을 둘러싼 미학적 논쟁이 격렬했다. 김정희는 한때의 제자인 유명화가 조희룡이 난초그림을 정물화로 접근하는 것을 반대했다. 아들 상우는 아버지의 뜻에 따라 사의적(寫意的) 추상화로서 난치기를 배웠다.

추상화라지만 거기에도 기법은 있다. 아버지는 그 점을 이렇게 일렀다. “모름지기 난을 치는 묘리를 터득해야만 한다. 반드시 붓을 세 번 굴리는(三轉) 방식을 지켜야 한다. 그런데 네가 그려서 보낸 난초를 살펴보니, 붓을 한 번에 죽 긋고는 말았구나. 붓을 세 번 굴리는 방법을 깊이 연구하여라. 요즘 난을 좀 친다고 하는 이들 가운데는 세 번 굴리는 묘법을 아는 이가 없다. 그들은 제멋대로 먹칠을 하고 있다!”

김정희의 삼전법은 아들 김상우와 집안 조카인 흥선대원군 이하응을 통해서 후세로 이어졌다. 이하응은 김상우보다 세 살 연하였다. 아들과 조카가 김정희의 미학에 생명을 불어넣었으니, 사제전승(師弟傳乘)이 더욱 아름다웠다.

서예의 비법

김정희의 또 다른 장기는 서예였다. 그는 자신의 평생공부를 아들 상우에게 전수할 요량이었다. 생각 끝에 그는 편지를 보내 아들을 힘써 격려하였다(<우아에게 편지를 쓰다(書示佑兒)]> <<완당전집>>, 제7권). 아버지의 가르침은 서너 가지로 간추려진다.

첫째, 당나라 초기의 명필 구양순(歐陽詢)의 서법을 온전히 익히라는 것이다. “서법은 예천명(醴泉銘, 당나라의 재상 위징(魏徵)이 짓고, 나중에 구양순이 쓴 비문)이 아니면 시작도 할 수 없느니라.” 서법에 관하여는 이미 많은 참고서가 있으나, 글씨의 원본을 정밀하게 관찰해서 이치를 체득해야 한다고 했다. “예천의 탑본이 남아 있다. 그것이 비록 오랜 세월에 낡고 부스러졌다 하지만 (...) 어찌 이것을 저버리고 다른 것을 구할 수 있겠느냐.”

둘째, 아버지는 끝없는 노력의 중요성을 강조했다. 김상우는 글씨공부가 제대로 나아기지 못하자 깊은 고뇌에 빠졌다. 그는 자신의 절망감을 적어 유배지의 아버지에게 하소연하였다. 아들의 마음을 읽은 아버지는 위로의 말을 골랐다. 결국 아버지의 편지는 아들을 낙망의 구렁텅이에서 구출하였다. 그것이 사랑의 힘이다.

“네가 편지에서 고백한 말, ‘겨우 두어 글자를 쓰면 글자 글자가 따로 놀아, 결국은 귀일(歸一)되지 않습니다.’라고 말한 깨침이 귀하다. 네가 [서법의] 문에 들어갈 수 있는 진경(進境)이 거기서 시작되느니라. 잠심(潛心)하고 힘써야 한다. 괴로움을 참고 이 한 관문을 넘어서야 통쾌한 깨달음에 도달하게 될 것이다. 이 깨침을 이루기가 지극히 어렵더라도 절대로 물러나지 말라. (...) 나는 지금 육십을 바라보는 나이지만 아직도 귀일됨을 찾지 못하였다. 너와 같은 초학자야 말해 무엇하랴. 너의 그 한탄소리를 듣고 나는 도리어 기쁘구나. 장래에 있을 너의 성공이 그 한 마디에서 시작되리라.”

셋째, 아버지는 예서체의 중요성을 일깨우기도 하였다. “예서(隸書)는 모든 서법의 조상이다.” 그렇게 말하면서 아버지는 한나라 때 성행한 예서의 묘미가 고졸함에 있다고 말했다. 사실 김정희의 예산 본가에는 훌륭한 서첩이 많았다. 그 중에서도 <서협송(西狹頌)> 같은 책자를 눈여겨보면 서법의 정수를 익힐 수 있다는 것이 아버지의 믿음이었다.

넷째, 조선 최고의 서예가 김정희에게 기예는 오히려 사소한 것이었다. 성공의 관건은 선비로서의 충실한 학식과 인격이라는 점, 아버지는 그림에서든 글씨에서든 그 점을 늘 강조했다. “예법은 가슴속에 청고고아(淸高古雅)한 뜻이 없으면 손에서 나올 수 없다. 또, 그것은 가슴속에 문자향(文字香)과 서권기(書卷氣)가 없다면 완하(腕下, 팔꿈치)와 지두(指頭, 손가락 끝)에서 표현되지 못하느니라.”

아버지가 아들에게 평생의 위업을 전수하는데 한 통의 편지로 족할까? 아들 상우는 바다를 건너 아버지를 찾아갔다. 그는 아버지의 슬하에 머물며 한 동안 지도를 받았다. 김정희가 막역한 친구 초의선사(草衣禪師, 1786-1866)에게 보낸 편지로 짐작되는 사실이다. 김정희는 친구에게 이렇게 말했다. “가아(家兒, 즉 김상우)가 멀리 바다를 건너와서 내게 약간의 위안이 되었다오. 그런데 지금 되돌아가게 되었소. 아이가 보서(寶棲, 초의선사)를 찾아가고 싶어하오. 한번쯤 웃으며 서로 만나기를 바랍니다.”(<초의 선사에게>, <<완당전집>>, 제5권)

8년 만에 제주도 유배에서 풀린 김정희는 다시 서너 해만에 함경도 북청으로 또 유배를 떠났다(1851-1853). 그러자 아들 상우는 북청으로 달려갔다. 그들 부자는 스승과 제자요, 서로를 누구보다 깊이 이해하는 친구였으리라.

집안의 전통을 빛내다오

김정희에게는 또 다른 아들 하나가 있었다. 제주 유배시절에 맞은 양자였다. 이름을 김상무(金商懋, 1819~1865)라고 했다. 양자는 서자인 친아들보다 2살 아래였다. 김정희는 집안여론을 무시하지 못했다. 대대로 이어온 유명가문의 전통을 더욱 빛내려면 적통(嫡統)을 이을 양자가 꼭 있어야만 했다.

양자 김상무에게도 아버지는 여러 차례 편지를 썼다. 양자에게로 가는 아버지의 편지는 그런데 기조가 달랐다. “우리 가문에 전해오는 규범은, ‘올곧은 도로써 행하는 것(直道以行)’이다.”(<무아에게 주다(與懋兒)>, <<완당전집>>, 제2권). 아버지는 무엇보다도 집안의 전통을 강조해 말하였다.

양자에게 보낸 편지에서 김정희는 입신양명의 과거공부를 주문하였다. 다음은 북청의 유배지에서 보낸 편지의 일절이다. “등잔불 아래 일과로 글 읽는 것은 중지하지 않았느냐? 늙은 나는 잠이 없다. 너희들의 글 읽는 소리가 어슴푸레 귓가에 늘 들리는 듯하니, 이 마음이 참으로 괴롭다.”(<<완당전집>>, 제2권)

양자에게 과거공부를 당부할 그때도 서자 상우는 김정희 곁에 있었다. “우(佑, 상우)는 아직 별로 아픈 데 없이 지낸다.” 아버지의 이 짤막한 말이 인상적이다. 사실 김정희는 양자와 서자, 양자에게서 얻은 손자들도 빠짐없이 챙기고 아꼈다. 하지만 서자 김상우에 대해서 유독 애잔한 부정을 감추지 못했다.

※출처: 백승종, <조선의 아버지들>(사우, 2016; 세종 우수교양 도서 선정; 경기도 평택시 ‘한 책’에 뽑힘)

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)