백승종의 '역사칼럼'

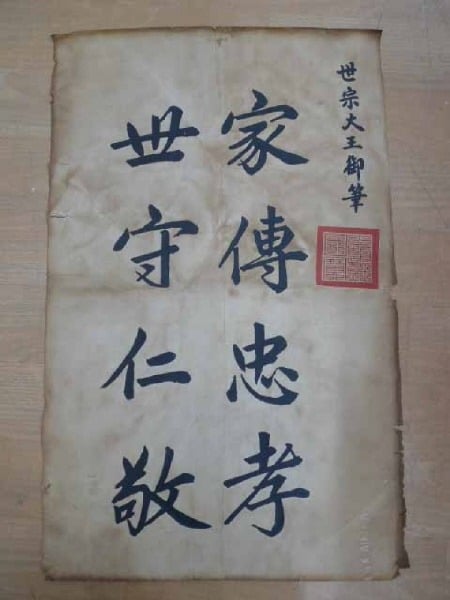

문장가를 힘써 양성한 세종

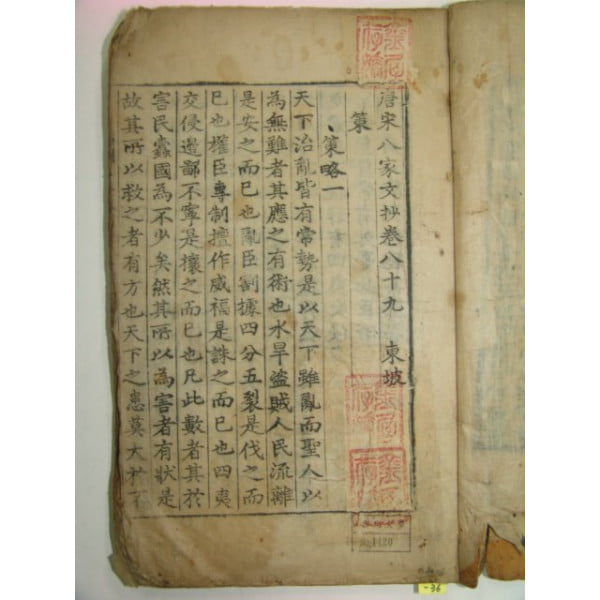

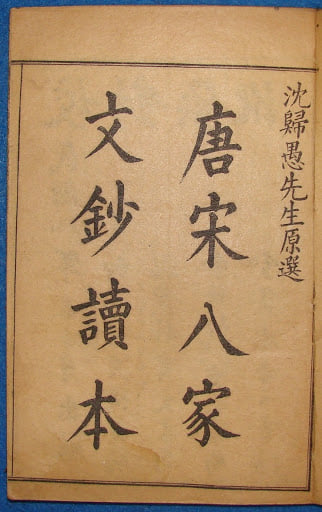

좋은 글을 쓰려면 어떤 방법이 있을까. 세종은 오랫동안 이 문제를 고심했다. 그리고는 마침내 해결책을 발견했으니, 믿을 만한 문장교본을 만들어서 철저히 학습하는 거였다. 세종은 신하들의 의견을 모아 당나라의 문장가 한유(韓愈, 768-824)와 유종원(柳宗元, 773-819)을 스승으로 정했다.

두 사람은 송나라의 성리학자들이 흠모한 ‘당송팔대가(唐宋八大家)’에 속하였는데, 고문(古文)의 대가로 불렸다. 두 사람은 평생 깊은 우정을 지키며 살았다고도 전한다. 그런데 한유의 장기는 산문이었고, 유종원은 시에 능통했다.

만약 집현전 학사들이 두 사람의 글을 모두 모아서 철저히 해부하고 속속들이 익힌다면 훌륭한 문장을 짓게 되리라고 세종은 확신하였다. 그리하여 세종 20년(1438) 11월 30일, 왕은 집현전 학사들에게 특명을 내려, 한씨와 유씨의 문헌(韓柳文)에 주석(註釋)을 달아 교본을 편찬하라고 명령하였다.

왕은 문장가를 양성하기 위해 진즉부터 또 다른 방안도 마련하였다. 문장에 재능이 있는 젊은 학사를 선발해, 요샛말로 ‘연구년’을 주는 거였다. 조선 시대에는 ‘사가독서(賜暇讀書)’라고 불렀다. 공무를 면제해주고 독서와 글짓기에 전념하게 하는 거였다. 경학(經學)과 문장에 정통한 학자를 키워서 국가 경영에 공헌하기를 바랐는데, 과연 남수문과 권채 등은 사가독서를 통해 문장가로 성장하였다.

긴 흐름에서 보면 세종은 ‘문장 강국’의 꿈을 이루었다고 평해야 맞다. 국가가 필요로 하는 실용학문의 여러 분야에 유능한 저술가가 많아졌기 때문이다. 품위도 있고 내용도 충실한 〈교서(敎書)〉를 작성할 인재도 넉넉해졌다.

전무후무한 일이었다. 뒷날 선조 초년에도 문예가 흥하였고, 영조와 정조 때도 각종 편찬사업이 활발하기는 하였다. 겉으로 보면 세종 때와 비슷한 점이 있으나, 깊이 따져 보면 문장가의 수준도 달랐고 수적으로도 비교대상이 아니었다고 생각한다.

알다시피 세종 때는 군사, 음악, 천문학, 음운학, 농업, 의학과 약학 등 전인미답(前人未踏)의 경지에 이른 새로운 분야의 전문가가 즐비했다. 그들이 펴낸 책의 내용도 풍부했고, 당시 수준에서보면 어느 나라와 견주어도 손색이 없었다. 15세기 전반, 집현전 출신 문장가들은 왕을 도와 실용성과 창의성이 돋보이는 문화를 개척하였다.

권채, 세종이 키운 첫 번째 문장가

세종이 기른 최초의 문장가는 권채였다고 나는 생각한다. 그는 왕명으로 교서도 많이 지었고 책의 서문도 여럿 남겼다. 서문 가운데는 세종이 재위 중에 가장 역점을 둔 분야, 즉 내가 ‘성리학적 전환’이라고 말하는 분야의 것도 있다. 간단히 설명해보겠다.

우리의 통념과는 달리 조선 초기까지도 이른바 삼강(三綱)에 철저한 일상생활은 거의 없었다. 알고 보면 세종이야말로 충효열의 실천을 가장 고집스럽게 강조한 우리 역사상 최초의 통치자였다. 30여 년에 걸친 그의 정력적인 노력 덕분에, 조선사회는 성리학적 규범이 지배하는 새로운 사회가 되었다.

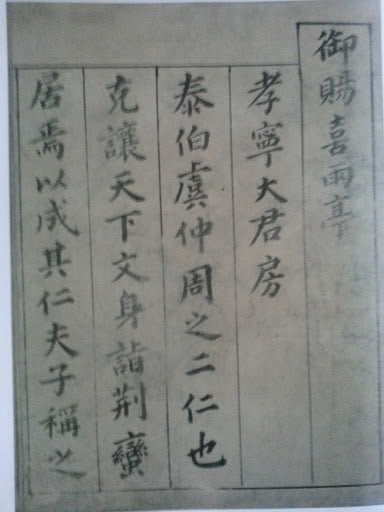

《삼강행실도》의 간행은 세종의 통치가 ‘성리학적 전환’을 목표로 삼았다는 사실을 웅변한다. 권채는 바로 그 책의 서문을 썼을 정도로 세종에게 중요한 문장가였다. 글에서 권채는, 《삼강행실도》가 왜 필요한지를 사상적으로 검토하였다. 그는 교육의 혜택이 고루 미치지 않던 시대적 한계에도 불구하고 평범한 남녀 백성들이 삼강의 중요성을 깨닫게 하려는 왕의 의지를 기록한 거였다.

이 책에는 삼강을 몸소 실천한 여러 사례를 소개하고 그림을 곁들여 백성의 이해를 도왔다. 배우지 못한 사람들은 그림만 보아도 마음속에 느끼는 바가 있기를 바랐던 것이다. 또, 왕이 《삼강행실도》의 편찬을 누구에게 맡겼고, 그 편찬 과정은 구체적으로 어떠하였으며, 이 책을 언제 어떻게 인쇄하였는지도 기술하였다.

간단히 말해서 《삼강행실도》는 설순의 책임 아래 조정 대신과 문신들이 참여하여 무려 3백3십 명이나 되는 충신, 효자, 열녀의 이야기를 정리한 것이라고 했다. 일종의 집단저술이었다.

세종은 이처럼 중요한 책의 서문을 다름 아닌 권채에게 부탁하였다. 왕의 신뢰가 컸음을 충분히 짐작할 수 있다. 권채의 글을 읽노라면, 어떤 임금이 나라를 어떻게 다스리느냐에 따라 세상은 크게 달라지는 것 같다.

여기서 한 가지 물음이 떠오른다. 세종은 왜, 삼강의 실천을 그토록 강조하였을까. 실록을 읽어보면 구체적인 계기가 발견된다. 세종 10년(1428) 경상도 진주에서 끔찍한 사건이 일어났다. 어느 백성이 아버지를 살해하였다. 임금은 깜짝 놀라며, “이것은 내가 부덕한 결과이다.

대신 허조(許稠)가 늘 상하의 분수를 엄격히 세우라고 권하였는데, 과연 그의 말이 옳다”고 하였다. 그러자 대신 변계량이 제안하기를, 《효행록》과 같은 서적을 편찬해 널리 반포하면 시골의 무지한 백성도 효도와 우애를 숭상하게 될 것이라고 하였다. 왕은 그 말을 옳게 여겨 역사에 밝은 신하 설순에게 중국의 《효행록》을 개정하여 한 권의 책으로 만들게 하였다.

《삼강행실도》는 바로 그 연장선 상에 있었다. 권채가 자신의 서문에도 썼듯이 배움이 없는 먼 시골의 백성도 쉽게 이해할 수 있게 우선 그 행적을 그림으로 그리게 하고, 사적을 멋진 시로 설명한 것이다.

한 가지 특기할 점은 바로 이 책에 고려의 충신 정몽주의 행적도 포함한 점이다. 이미 태조 때부터 조선의 지배자들은 정몽주를 충신으로 인정하였는데, 이 때 와서 세종은 정몽주의 충절을 널리 알린 것이다. 참으로 정직하고 용감한 결단이었다고 생각한다. 그런데 뒤집어 보면, 세종은 조선왕조의 정치적 안정성을 믿어 의심하지 않았다는 뜻도 된다.

문제의 인물 권채

왕의 총애를 받은 문장가 권채는 누구일까. 권별이 쓴 《해동잡록 6》에 그의 전기가 실려있다. 권채는 대학자 권보의 현손(玄孫)이요, 권근의 조카로서 당대 최고의 명문가 자제였다. 어려서부터 성리학에 밝아 칭찬이 자자했다. 그는 권근의 〈입학도설(入學圖說, 학문을 시작함)〉을 토대로 〈작성도(作聖圖, 성인이 되는 길)〉를 만들어 군자가 되는 길을 자신의 언어로 표현하였다.

권채는 공자를 비롯하여 증자, 자사, 맹자의 설을 종횡무진으로 인용하였고, 정자와 주자의 논리를 적극 수용하였으며, 심성(心性)에 관한 설명은 권근의 가르침을 따랐다. 이처럼 그는 경학에도 밝은 문장가였다. 그런 이유로 세종은 여러 문신을 마다하고 하필 권채에게 《삼강행실도》의 서문을 부탁한 거였다.

그러나 권채의 행실은 어떠하였든가. 상당한 허물이 있었다. 세종 9년(1427) 9월 3일자 실록을 보면, 우리는 뜻밖의 사실을 알게 된다. 권채는 집안을 다스리는데 실패하였다. 그의 아내 정씨가 권채의 비첩을 학대해 세상의 비난을 받았다. 조금 더 자세히 설명하면 이랬다.

의금부는 왕에게 권채 일가를 수사한 결과를 보고 했는데, 그 내용이 끔찍하다. 권채는 가정에서 말썽이 일어나자 비첩(婢妾) 덕금에게 쇠고랑을 채워 집안에 가두었다. 그런데 아내 정씨(鄭氏)는 덕금을 질투하여, 머리털을 자르고 똥을 먹이고 항문을 침으로 마구 찌르는 등 학대가 도를 넘었다. 끼니도 제대로 주지 않았다. 이렇게 여러 달 동안 가혹 행위를 하여 덕금이 죽다시피 하였다. 스캔들이라면 엄청난 스캔들이요, 대형 범죄라고 보아도 무리가 없는 흉악한 사건이었다.

그러나 세종은 권채를 버리지 않았다. 왕은 명문가의 후손이자 재능과 학식이 풍부한 그를 국가의 동량(棟樑)으로 여겼다. 후세의 왕들은 홍문관의 유능하고 젊은 관리들에게 휴가를 주어 마음껏 글을 읽게 하였다. 그 풍습이 처음 시작된 것은 세종 때였고, 첫 번째 수혜자가 권채였다. 그들 선비가 독서하던 곳, ‘독서당’의 유래를 적은 〈독서당기(讀書堂記)〉에 언급되어 있는 엄연한 사실이다.

실록과 그밖의 여러 자료에서도 확인되듯, 세종은 집현전 부교리 권채 등 3인을 불러서 이렇게 말했다.

“내가 듣건대, 그대들은 나이도 젊고 장래가 유망하고 한다. 지금부터는 벼슬을 잠시 쉬고 안정을 취하며 독서에 전심해 큰 성과를 얻기 바란다. 독서하는 방법은 대제학 변계량의 지도를 받기 바란다.”

그리하여 학사들의 공부가 크게 이루어졌고 문장력도 눈에 띄게 향상했다. 변계량은 줄곧 태종과 세종에게 인재 양성의 중요성을 강조하였다. 마침내 세종이 그 의견을 수용해 권채 등에게 3-4년 동안 성리학 공부에만 집중할 시간을 허락한 것이었다.

그러나 권채는 명이 짧았다. 겨우 40세 나이에 갑자기 죽고 말았다. 세종 20년(1438) 5월 10일이었다. 벼슬은 이미 승정원 우승지였다. 실록의 〈졸기(卒記, 간단한 인물 평가)〉에 쓰기를, “시문(詩文)을 모두 잘하여 권제(權踶, 권채의 사촌 형)와 더불어 과거 시험관을 역임하였다”고 했다.

문장가 권채에 관하여는 또 한 가지 흥미로운 일화가 전한다. 서거정의 《필원잡기》에 나오는 이야기이다.

“권채는 문장으로 세상에 널리 알려졌으나 일찍 죽었다. 그러자 장군 김자웅(金自雄)이 무척 애석해하였다. (의정부) 사인 박이창(朴以昌, 문신)이 그에게 이렇게 말하였다. ‘그대는 문장을 맡을 인재가 없다는 걱정을 하지 마오. 권지재(권채)가 없으면 남수문이 맡을 것이고, 남수문이 죽으면 내가 또 있지 않소. 나마저 죽고 말면 장군이 남아 있지 않소. 어찌 권채가 일찍 죽었다고 근심하시오.’ 이 말에는 문장력이 날로 떨어진다는 뜻이 은연중 말 밖에 나타난 것 같다.”

이로 미루어, 15세기 인사들은 당대의 남수문보다도, 아니 다른 어느 인물보다도 권채의 문장력을 높이 평가했다는 점을 알 수 있다.

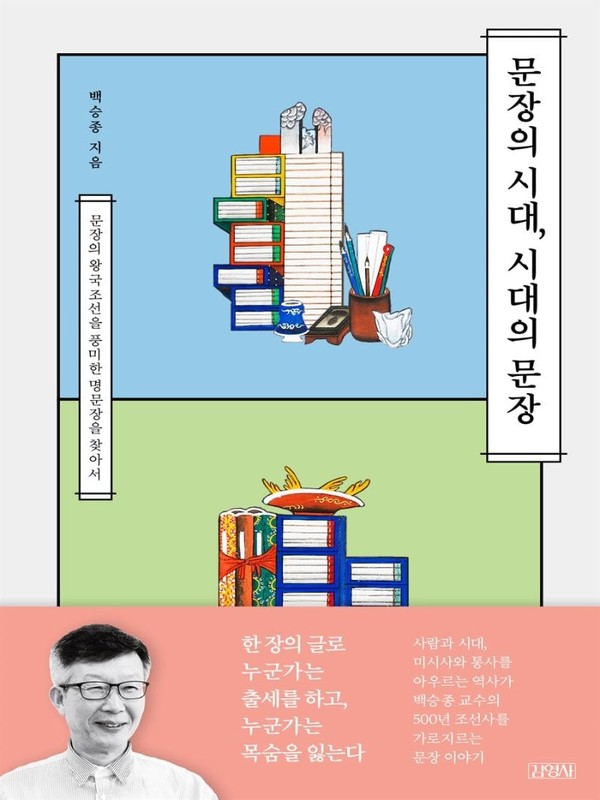

※출처: 백승종, <문장의 시대, 시대의 문장>(김영사, 2020)

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)