백승종의 '역사칼럼'

현종 1년(1660) 5월, 우암 송시열은 고향 집을 지키던 아들 송기태에게 편지를 보냈다. 효종이 세상을 떠나기가 무섭게 반대파가 그를 세차게 공격하자, 우암은 아들에게 자신의 괴로운 심정을 토로한 것이었다.

“나는 단지 학술상으로 윤휴의 잘못을 비판하였는데, 지금 그의 공격은 너무 심하구나.”(<<송자대전>>, 제125권, <아들에게 부침>)

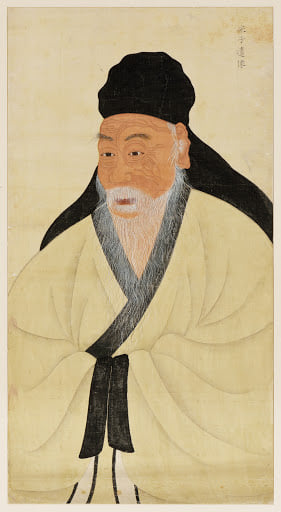

우암은 백호 윤휴, 명재 윤증과 함께 그 시대를 대표하는 큰선비였다. 그러나 안타깝게도 당쟁이 워낙 심하여 선비들이 서로에게 큰 상처를 주고 말았다. 우암은 이후에도 붕당정치의 괴로움 속에서 이따금 아들에게 편지를 보내 자신의 난처한 처지를 고백했다. 아들은 아버지에게 가장 믿음직한 친구였던 것일까.

다시 세월이 한참 흘러 아들은 금산군수라는 벼슬을 그만두고 귀가하게 되었다. 아버지는 아들에게 위로의 편지를 썼는데, 몇 가지 조언도 포함되었다(숙종 14년 1688).

“벼슬이 갈렸으니 머뭇거리지 말고 돌아오라. 이임자가 관용말(刷馬)을 쓰면 부당하다. 하룻길도 안 되는 거리가 아니냐. (중략) 부디 매사를 간결하게 처리하거라. 지난날 김여량이란 사람이 빈 상자를 싣고 떠나며 헛된 명성을 얻으려 했다더구나. 그런 일 없기를 바란다.”(같은 책, <아들에게 답함>)

서둘러 집으로 돌아오기를 당부하면서, 아버지는 아들이 청렴을 과장하는 일 따위는 없기를 바랐다.

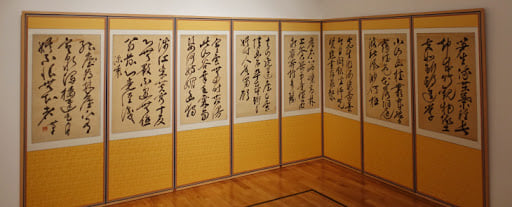

우암은 딸도 아들만큼이나 귀하게 여겼다. 맏딸이 결혼하자 사람 사는 도리며 자녀 교육의 요체를 깨알같이 글로 적어주었다. 딸 바보 아버지의 사랑이 붓끝에서 한글로 피어났다.

“부부는 극진하고 친밀하게 공경하는 것이 도리이다. 조그만 일이라도 방심하지 말고 서로 귀한 손님처럼 대하기 바란다. (중략) 딸은 어머니가 가르치고 아들은 아버지가 가르친다고 하지만, 아들도 어릴 적에는 어머니가 기른다. 어린아이라고 속이는 없어야 하고, 아프게 매질하지도 말라. 아이가 글을 배울 때는 순서를 따르게 하고, 하루 세 번은 반드시 책을 읽게 하라.”(<우암계녀서(尤庵戒女書)>)

생의 마지막 순간까지도 우암은 자신이 아버지라는 점을 잊지 않았다. 숙종 15년(1689) 2월, 유배지에서 그는 다가올 운명을 예감한 듯 아들에게 편지를 보내어 뒷일을 맡겼다.

“이제 모든 일에 네 손에 달렸구나. (중략) 부디 마음을 가다듬고 힘을 다해 법도대로 처신하여 집안을 유지하고, 가정을 잘 이끌기를 천만번 바라노라.”(같은 책, <아들에게 씀>)

아들 송기태도 이미 61세의 노인이었다. 그해 6월, 우암은 끝내 사약을 마시고 세상을 등졌다. 당쟁이 극심하였던 시대라서 그의 행적도 시시비비의 대상이 되었다. 그에게도 실수와 잘못이 없지는 않았을 것이다. 하지만 우리가 미처 알지 못한 인간적 매력도 많았다. 우암은 누구보다도 따뜻하고 배려심 깊은 아버지였다.

죽음을 눈앞에 두고 우암은 공인으로서 의미심장한 유언을 남겼다.

“우리나라가 작고 미약하여 당장에 큰일을 완수할 수는 없을지라도, 원통하고 절박한 마음을 한시도 잊지 않으면 결국에는 성취가 있으리라.”

병자호란의 수치를 반드시 갚으라는 절절한 부탁이었다. 후세가 잊지 말아야 할 애국지사가 아니고서야 죽음을 눈앞에 두고 이런 편지를 보낼 수 있었을까.

사족: 우암 송시열이라면 두드러기 또는 경기를 일으키는 분들이 아직도 많습니다. 그만큼 당쟁의 후유증이 깊은 거지요. 그러나 당파의 색안경을 걷어내고 그의 삶을 바라볼 필요도 있다고 봅니다. 송시열도, 그 반대편에 있던 유휴와 윤증도 제 눈에는 모두 훌륭한 "인간"이었던 것 같습니다. 당쟁이란 시각도 어느 정도는 유효하겠으나, 사람을 평가하는 유일한 잣대가 될 수는 없다고 생각합니다.

그런데요. 박정희, 전두환, 이명박, 김기춘 등도 과연 한 사람의 인간으로서 기품이 있는 분들일까요. 윤석열은 그럼 어떨까요. 실로 큰 의문입니다.

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)