백승종의 '역사칼럼'

유가(儒家)에도 불가(佛家)에도, 아니 다른 어디에도 구속되지 않는 참 자유인도 있었다. 매월당(梅月堂) 김시습(金時習, 1435~1493)이 그러했다.

《속동문선》(제4권)에서 그의 시 〈관솔불[松明]〉을 만났다. 송진이 엉긴 관솔에 불을 붙이면 송명이라 한다. 과연 무엇을 밝히려 함이었던가.

섣달에 타고 남은 재를 마지막 달 피리에 넣어 처음으로 불었네.

낮도 추운데 그나마 몹시 짧고 밤은 너무 길다오.

산에 사는 사람이라 촛불은 켤 수도 없지.

오뚝하니 앉기도 하고 눕기도 하니 미친 사람 따로 없네.

한가하게 부싯돌을 쳐보니 십 리 밖까지 들릴 만큼 큰 소리였다네.

도경(도가의 경전) 읽는 나의 설창(가난한 집)에 도움이 될걸세.

지로(봉당의 화로)에서 한 점의 별(불)을 꺼내었지.

열 가지에 붙이자 반딧불이 대신이네.

臘灰初吹季月管 寒日苦短宵正長

山居不能煎膏燭 兀兀坐臥如風狂

閑敲石角十里聲 助我雪窓看道經

地爐旋撥一點星 爎以十枚當囊螢

김시습은 스님도 아니고 속세 사람도 아니었다. 산속 깊이 숨어 사는 가난한 지식인의 초가집이 눈에 보이는 듯하다. 그는 추위에 떨며 관솔불을 켠다.

비추어 보건대 촛불보다 결코 못하지 않다오.

천 줄 만 점이 또렷히도 읽히네.

눈앞의 해와 달(세월)이 새처럼 날아가네.

인생은 백 년이라지만 한낱 장정(휴게소)이라오.

등등(타오르는 불길)처럼 날을 보내다 늙으면 어찌할까.

만 권 서적을 펼쳐놓고 정수를 알아보세.

고금을 살펴가며 게으름을 쫓아내오.

처음에는 감자 먹기지만 결국은 병에 든 물 쏟기네(갈수록 쉽다는 뜻).

안자(안회, 공자의 수제자)는 누구인가, 바란다면 내가 이 사람이오.

그가 장부라면 나 또한 장부라네.

비록 명성과 명예는 대단하지 않을망정

변화를 곰곰 음미하며 신귀를 살피리라.

照之不減蘭膏明 千行萬點曢熒熒

眼前鳥兎鳥飛過 人生百歲如長亭

騰騰度日奈老何 且須萬卷硏其精

考古閱今不自怠 初如噉蔗冬建甁

顔何人哉睎則是 彼旣丈夫我亦爾

縱不馳名聲譽間 變化咀嚼窺神鬼

겨울밤이 깊어가는 줄도 모르고 김시습은 독서 삼매경에 빠진다. 그와 같은 수재라도 모든 책이 처음부터 술술 읽히지는 않는다. 그러나 수련이 거듭되면 몰랐던 글의 뜻이 절로 환하게 밝아온다.

우리 도(유교)가 이제 무너졌다고 주장 마오.

끝내 천명이 우리를 속이지 않을걸세.

찍찍 박쥐 소리에 산중의 밤 깊어가네.

솨솨 솔바람 발이며 휘장을 흔드오.

관솔불로 비춰가며 꼼꼼히 읽어보세.

거원(거백옥, 공자 시대의 현인)은 예순에 지난 잘못 깨쳤다네.

장부가 하는 일 번거로울 수가 있나.

큰 강에 띄운 뗏목은 제 갈 길 아는 법.

勿言吾道方未夷 終然天命不我欺

猩鼯哦哦山夜深 閃閃松風吹簾幃

且取松明仔細看 籧瑗六十知前非

丈夫行事不可煩 大江浮木能自知

도교와 불교의 경전을 읽고 어려서 배운 유교의 경전까지 차근차근 훑어내리며 만고의 지혜를 체득하려 했으나 그의 마음속에서는 도교도 유교도 불교도 이미 차이를 잃은 지 오래였다. 그는 일찍이 맹자가 말한 대로 호연지기浩然之氣를 마음속에 품고 스스로를 존중하여 성현이 되기를 약속하였다.

호연한 기운이란 무엇인가. 드넓은 강물이 도도히 흘러내릴 때 그 무엇으로도 막을 수 없듯, 우리의 마음이 자연스럽고 웅장하게 옳은 방향으로 끊임없이 나아가는 것을 말한다. 그런 마음가짐으로 사는 이를 대장부라고 부른다. 그렇다면 매월당 김시습이야말로 대장부가 아니었던가.

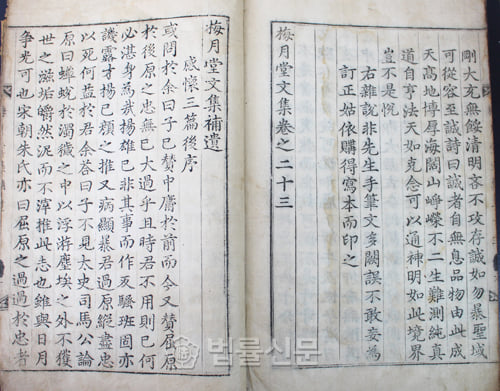

매월당은 실로 대단한 선비였다. 숱한 전설을 남긴 이인異人이기도 하였다. 17세기 남인의 영수요 당대 제일의 문장가이던 미수 허목이 지은 《청사열전淸士列傳》에도 그의 전기가 실려 있다. 허목은 당쟁의 회오리가 휘몰아치던 험한 세상을 살았는데, 그래서 더더욱 속세를 벗어난 인물을 동경하였나 보다.

허목의 눈을 빌려 잠시 그의 전기를 읽어보는 것도 좋겠다(허목, 《기언》, 제11권). 첫 부분에는 우리가 믿기 어려운 이야기가 나온다. 김시습이 태어난 지 8개월 만에 글을 읽기 시작했다는 것이다. 다섯 살이 되자 《대학》과 《중용》도 모두 깨쳤다고 한다. 그는 대단한 수재였다.

집현전 학사 최치운이 아이 이름을 시습이라 지어주었고, 소문을 들은 세종이 승지를 시켜 대신 불러보게 하였단다. 김시습은 차츰 장성하여 학문에 널리 통달하였다. 그런데 단종이 왕위에서 물러나게 되자 그는 보던 책을 불사르고 속세와 인연을 끊었다고 한다. 김시습은 속세를 벗어나 미친 사람처럼 굴었다. 왜 그랬을까. 세상이 어지러울 때는 미련 없이 세상을 벗어나 명산대천을 유람하는 것이 옳다고 보았기 때문이다.

전국을 두루 유람한 끝에, 성종이 즉위하자 잠시 속세로 돌아왔다. 혹자는 그에게 벼슬을 권유하였지만 따르지 않았다. 얼마 후 김시습은 다시 사방을 유람하고 세상을 조롱하며 유유자적하였다.

그의 자화상이 남아 있다. 거기에 기록된 찬(인물평)을 보면, “네 모습 볼품이 없고, 네 마음도 너무 미련하다. 마땅히 너를 구렁텅이 안에 가두련다”라고 하였다.

김시습은 충청도 홍산의 무량사無量寺에서 눈을 감았다. 향년 59세였다. 화장하지 말라고 유언하였으므로 임시로 매장하였다. 3년 뒤에 장사를 지내려고 유해를 꺼냈는데, 얼굴이 살아 있는 사람 같아서 스님들이 부처로 여겼다. 마침내 그들은 그곳에 김시습의 부도를 만들었다.

매월당은 저서를 많이 남겼다. 음애陰崖 이자李耔(1480~1533)가 그 글을 읽어보고 이렇게 평하였다. 몸은 비록 불가에 두었으나 유교의 가르침을 실천한 분이다.

이 책을 읽는 여러분은 혹시 홍산의 무량사에 가본 일이 있을지 모르겠다. 산과 들에 색색의 꽃이 화려하게 핀 어느 봄날 나는 무량사에 갔다. 매월당 김시습의 초상화를 한참 동안 물끄러미 바라보며 인생이란 과연 무엇일까 한참을 생각하였다.

이렇다 할 답을 찾지 못하고 절간을 벗어났다. 숲길을 따라 몇 걸음 떼자 매월당의 부도가 앞에 나타났다. 두 손 모아 합장하고 한참 동안 그를 다정히 껴안았다. 만약 단종이 비명에 죽지 않았더라면 그의 인생행로는 과연 달랐을까. 정녕 알 수 없는 일이다.

어차피 떠날 사람이라면 비가 오든 해가 뜨든 길을 떠나지 않을까 한다. 일찍이 매월당은 말하기를, 큰 강에 띄운 뗏목은 제 갈길 아는 법[大江浮木能自知]이라고 하지 않았던가.

※출처: 백승종, <<문장의 시대, 시대의 문장>>(김영사, 2020)

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)