백승종의 '역사칼럼'

중세 서양의 길드를 아시나요?

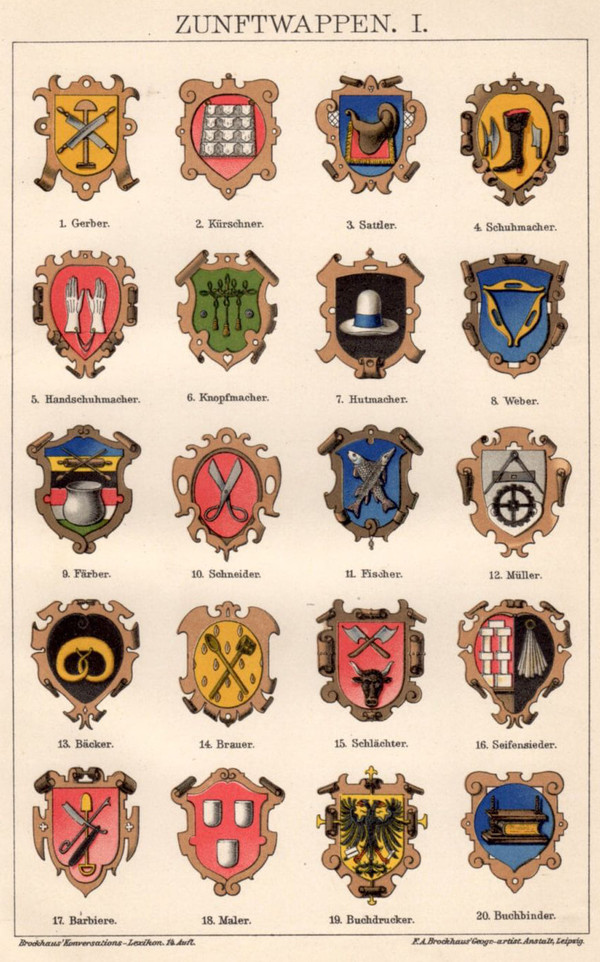

도시귀족이 위세를 떨치자 새로운 길드가 등장하여 그 위세에 도전했다. 모직물, 견직물을 생산하는 ‘직인(職人) 길드’(craft guild, Zunft)가 그것이었다. 14세기 이후, 북 유럽의 여러 도시에서는 수공업자 길드가 귀족의 횡포에 저항하며 일종의 ’민주화‘를 이루었다. 그들 길드는 거금을 투자하여 문예를 장려하기도 하였다.

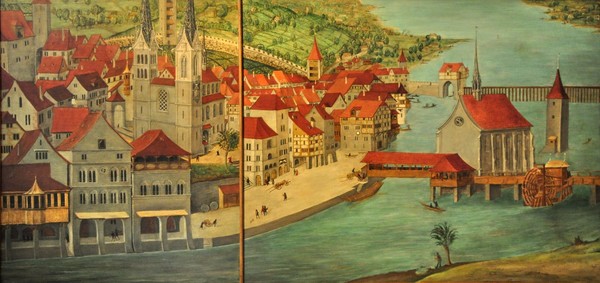

이미 13세기부터 프랑스에서는 직인 길드가 성장해, 자치권을 획득하였다. 그들은 부유한 상인 계급 출신의 도시귀족을 견제하였고, “참사회”에 참여하여 시정을 개혁하였다. 프랑스의 여러 도시에서 직인 길드는 참정권을 확보하였다. 이웃나라인 네덜란드에서도 그러했다. 위트레흐트 등지에서 직인 길드의 성장이 눈부셨다. 한편, 1363년 독일 뉘른베르크에는 1,217명의 장인이 존재했는데, 그들은 약 50개의 길드에 속했다.

직인 길드는 내부 경쟁으로 인해 구성원들의 사업이 망하지 않도록 다양한 조치를 취했다. 그들은 특정 업종의 영업권을 독점하였고, 여러 규약을 제정함으로써 구성원들에게 일정수준의 수입을 보장하였다. 길드의 구성원들은 원료를 공동구입하고, 장인(master) 휘하의 직인(職人, journeyman)과 도제(徒弟, apprentice)의 수도 제한(1∼3명)했다. 생산도구의 종류와 수도 제한했고, 노동시간까지도 통제했다. 또, 완제품의 품질검사를 의무화하고, 판매가격도 미리 통일했다.

도제의 수업 기간은 나라마다 조금씩 달랐다. 영국은 7년, 독일은 3년, 그 밖의 나라에서는 5년 정도였다. 수업을 마친 직인(職人)은 장인이 되기 전에 여러 도시를 편력하며 풍부한 경력을 쌓았다.

불변의 제도가 있어도, 인간의 역사는 늘 변한다. 14세기부터 길드의 세계에도 변화의 바람이 불었다. 독립된 업체를 소유하지 못하는 직인이 많아졌다. 그러자 그들은 직인 길드에 저항하는 세력이 되었다. 이에 직인 길드는 기득권을 지키려고 더욱 보수적인 노선으로 나아갔다. 직인 길드는 외부인이 동종의 사업에 뛰어들지 못하게 막았다. 또한, 지역독점권도 더욱 강화했다.

15세기 유럽의 시장은 더욱 위축되었다. 수공업자들의 생계도 악화되었다. 그러자 직인 길드는 구성원들의 생존권을 보장하기 위해 생산과 판매의 독점권을 강화하였고, 길드의 가입 조건을 더욱 까다롭게 만들었다. 길드는 구성원들의 공생과 내부의 평등을 강조하였으나, 그 내부는 양극화로 인해 갈등이 심하였다.

길드는 의사(擬似) 가족제도

길드는 종교적 의무를 강요하였다. 구성원들뿐만 아니라 그들의 가족도 길드가 정한 복잡한 의례를 준수해야 했다. 심지어 길드에 속한 장인들이 사는 마을 사람들까지도 종교적 의무가 있었다.

유럽의 도시를 들여다보면, 장인들과 도시의 밀접한 관계를 짐작하게 하는 거리 이름이 많다. 수공업이 활기를 띠게 되면서 도시 곳곳에 제화공, 재단사, 제빵사, 목공, 석공, 대장장이 등이 집단거주지를 형성하였다. 네덜란드 곳곳에는 “Bakkerstraat” 곧 '빵 굽는 이들의 거리'가 있다. 중세 이래 제빵업자들이 밀집해 거주하던 곳이다. 또, “Zadelstraat”도 있다. '말안장의 거리'란 뜻이다. 마구업자들도 한 곳에 모여 살았던 것이다. 이처럼 일정지역에 거주하던 수공업자들은 직인 길드를 통해 스스로의 생존을 보장하고, 발전을 꾀하였다. 17세기 이후 독일과 영국에서는 대장장이를 뜻하는 '슈미트(Schmidt)', 또는 '스미스(Smith)'라는 성(姓)이 널리 사용되기에 이르렀다. 그만큼 쇠를 다루는 수공업자가 많아졌다는 말이다.

각종 직인 길드마다 수호성인이 있었다. 그 축일 행사에는 길드 사람들이 모두 한 곳에 모여 종교적 예식을 봉행하였다. 길드의 수호성인이라니? 가령, 화가들은 성 루가(Saint Luke)를 섬겼다. 제빵업자는 성 오노레, 금은 공방은 성 엘리기우스를 수호성인으로 여겼다. 그들 성인의 축일에는 길드의 교회당에서 기념 미사가 집전되었다.

수호성인이 어떤 방식으로 결정되는지 궁금하지 않은가? 성 루가는 성모상 및 그리스도의 초상을 그렸다는 전설이 있다. 이런 전설 때문에 루가는 화가 및 공예가들의 수호성인이 되었다. 14세기 중반부터 그러했다. 이런 전통은 근세까지도 이어져 루가를 수호성인으로 섬기는 화가 집단이 많았다.

길드들 가운데는 종교적 색채가 유난히 강력한 경우도 있었다. 길드는 경제, 정치, 사회적 네트워크였고, 그에 더하여 구성원들에게 종교적 의무를 강요하는 일종의 의사 가족제도로 기능하기도 했다는 말이다. 기독교중심의 사회라서 가능한 일이었다.

화가 길드가 안트베르펜 왕립미술관의 모태

1382년, 벨기에의 ‘안트베르펜’에 사는 화가들은 길드를 조직했다. 수호성인 ‘성 루가’의 이름을 딴 ‘성 루가 길드(Guild of St. Luke)’였다. 이에 속한 화가들은 ‘화가들의 방’이라는 전시실에 모여 회의도 하고 그림도 그렸다. 그들은 자신의 대표작을 그 방에 걸어두었다. 1614년, 화가 루벤스 또한 ‘화가들의 방’에 <앵무새와 성 가족(Holy Family with Parrot)>을 기증하였다.

훗날 성 루가 길드는 ‘안트베르펜 아카데미’라는 미술교육기관으로 바뀌었다. 벨기에 정부는 성 루가 길드에 소장된 많은 작품을 기반으로 왕립미술관을 건립했다. 루벤스의 그림도 이 미술관에 전시되었다. 유럽의 유수한 미술관 하나가 화가들의 길드에서 비롯되었다는 사실은 인상적이다.

길드의 몰락

15세기가 되자 유럽의 사회변화는 가속되었다. 수공업자의 수도 늘어났고, 업종도 더욱 다양해졌다. 직인 길드는 분열을 거듭하였다. 아직 그때까지 길드가 형성된 적이 없는 새로운 분야에서는 신종 길드가 구성되었다.

결국 길드의 수가 폭발적으로 증가했다. 독일의 경우, 쾰른에 61개, 뤼베크와 뉘른베르크에 각각 50여 개의 길드가 있었고, 오스트리아 빈에도 80개쯤의 길드가 운영되었다.

길드가 수적으로 급증하자 그들의 현실은 설립목표로부터 멀어져갔다. 특히 일부 원거리 무역상들은 경제적으로 막대한 이익을 거두자, 길드 공동체의 ‘현상유지’ 정책과는 모순된 입장을 취하게 되었다. 그들이 도시의 지배자로 성장하면 할수록 그들은 특권집단화 하였다. 어쩌면 그들은 ‘시민’으로서 강한 자부심을 가지고 있었을지도 모르겠으나, 그들의 모습에서 ‘시민적’ 이상을 바라기는 어려웠다. 길드의 일부는 이미 귀족이 되어있었다.

대부분의 구성원들은 연이은 추락을 경험하였다. 길드 내부의 빈부격차는 날로 커졌다. 내부 갈등이 증폭되는 가운데 장인과 도제들 사이에도 이해관계가 노골적으로 충돌하였다.

“대항해시대”의 개막에 이어 자본주의의 맹아가 본격적으로 꿈틀거리자, 길드가 처한 상황은 더욱 어려워졌다. 중세의 수공업과는 확연히 다른 공장제도가 등장하였다.

이에 수백 년 동안 길드가 목표로 삼았던 생산과 영업의 독점권은 무너졌다. 동종업자의 평화로운 공생도 더 이상은 보장될 수 없었다. 마침내 길드는 역사적 사명을 다한 채 내리막길을 걷게 되었다.

자본가의 등장과 자유경쟁은 필연의 추세가 되었다. 역사상 변하지 않는 제도와 이념 같은 것은 하나도 없다.

※출처: 백승종, <<상속의 역사>>(사우, 2018)

/백승종(역사학자, 전 서강대 사학과 교수, 현 한국기술교육대학교 겸임교수)